-

Si Burung Merak

Si Burung Merak

yang Tak Pernah MatiMulai -

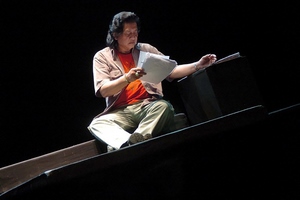

Willibrordus Surendra Broto atau WS Rendra adalah salah satu tulang punggung beradaban budaya melalui kegiatan berteater dan melantunkan puisi-puisi yang dikenal sarat dengan kritik sosial. Berjuluk “Burung Merak” karena saat tampil membacakan puisi demikian memukau, Rendra hingga hari ini terus menjadi inspirasi banyak kalangan dan menjadikannya salah satu kiblat bagaimana menghasilkan karya seni yang berbobot.

Willibrordus Surendra Broto atau WS Rendra adalah salah satu tulang punggung beradaban budaya melalui kegiatan berteater dan melantunkan puisi-puisi yang dikenal sarat dengan kritik sosial. Berjuluk “Burung Merak” karena saat tampil membacakan puisi demikian memukau, Rendra hingga hari ini terus menjadi inspirasi banyak kalangan dan menjadikannya salah satu kiblat bagaimana menghasilkan karya seni yang berbobot. -

Seni adalah jalan hidupTerlahir sebagai seniman multi talenta, Willy, panggilan kesayangan Rendra, malang melintang di dunia seni Indonesia lewat medium puisi dan dunia akting. Dikenal bermain dalam beberapa film seperti titian serambut dibelah tujuh, Rendra juga dijuluki Si Burung Merak atas penampilannya membawakan puisi. Nama Bengkel Teater Rendra juga semerbak di kancah dunia teater Indonesia.Baca artikel selengkapnya.

Seni adalah jalan hidupTerlahir sebagai seniman multi talenta, Willy, panggilan kesayangan Rendra, malang melintang di dunia seni Indonesia lewat medium puisi dan dunia akting. Dikenal bermain dalam beberapa film seperti titian serambut dibelah tujuh, Rendra juga dijuluki Si Burung Merak atas penampilannya membawakan puisi. Nama Bengkel Teater Rendra juga semerbak di kancah dunia teater Indonesia.Baca artikel selengkapnya.Seni dan jalan hidup WS Rendra

Oleh: Yogi Rachman

Terlahir sebagai seniman multitalenta, WS Rendra malang melintang di dunia seni Indonesia lewat medium puisi dan dunia akting.

WS Rendra dikenal pernah bermain dalam beberapa judul film seperti "Al Kautsar" (1977), "Yang Muda Yang Bercinta" (1977), hingga "Terminal Cinta". Dia juga dijuluki Si Burung Merak atas penampilannya membawakan puisi dan mendirikan Bengkel Teater Rendra yang juga dikenal di dunia teater Indonesia.

Dia lahir dengan nama lengkap Willibrordus Surendra Broto Rendra pada 7 November 1935 di Solo. Ayahnya yang bernama Raden Cyprianus Sugeng Brotoatmodjo dikenal sebagai guru bahasa terutama Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa di sebuah SMA Katolik di Solo.

Sementara sang ibu yang bernama Raden Ayu Catharina merupakan seorang penari di istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang menggeluti seni dan budaya mempengaruhi Rendra sebagai seniman dengan karya-karyanya yang memberikan pengaruh bagi dunia seni Indonesia.

Minat menulis Rendra terhadap puisi sudah ada sejak ia duduk di kelas 2 SMP. Sajak karya Rendra telah dipublikasikan sejak tahun 1950-an di beberapa majalah, seperti Siasat, Kisah, dan Konfrontasi.

Pada masa SMA, Rendra juga pernah menulis drama untuk pementasan di sekolahnya. Drama pertama yang ditulisnya berjudul "Kaki Palsu". Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Rendra melanjutkan pendidikan di Akademi Luar Negeri di Jakarta.

Namun sekolah itu telah ditutup sebelum Rendra tiba di Jakarta. Dia kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rendra kemudian pernah mendapat beasiswa untuk belajar drama dan seni dari America Academy of Dramatic Art (AADA) pada tahun 1964. Menjadikannya orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan drama di AADA. Sepulangnya dari Amerika Serikat pada tahun 1968, Rendra kemudian mendirikan Bengkel Teater.

Rendra juga sempat mengajar Drama di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, yang saat itu dibantu oleh Arifin C. Noor sebagai asisten. Beberapa pementasan drama juga diwujudkan oleh Rendra baik sebagai pemain maupun penulis naskah pada medio ini, seperti pementasan "Mahabarata", "Bip-Bop' (1968), "Menunggu Gadot" (1969), "Dunia Azwar" (1971), hingga "Mastodon dan Burung Kondor" (1972) yang menuai kontroversi.

Dalam dunia puisi, karya-karya populer Rendra antara lain kumpulan puisi "Balada Orang-orang Tercinta", "Blues Untuk Bonnie", "Sajak-sajak Sepatu Tua", "Nyanyian Orang Urakan", "Potret Pembangunan Dalam Puisi", "Sajak Sebatang Lisong" dan masih banyak yang lainnya untuk disebutkan.

A. Teeuw dalam bukunya berjudul "Sastra Indonesia Modern II" (1989) menyatakan bahwa Rendra tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu angkatan atau kelompok sastra. Beberapa karya Rendra juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Jepang, Belanda, dan Hindi.

WS Rendra juga pernah bergabung dalam grup musik Kantata Takwa yang diisi oleh sejumlah nama besar dalam dunia musik, seperti Iwan Fals, Setiawan Djodi, Sawung Jabo, hingga Yockie Suryoprayogo.

Kisah lahirnya Kantata Takwa bermula dari kedekatan Rendra dan Setiawan Djodi yang telah lama menjadi donatur dalam Bengkel Teater. Dalam perjalanannya Kantata Takwa menjadi kelompok musik yang kerap membicarakan mengenai masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam lagu-lagunya.

Salah satu yang paling diingat dari Kantata Takwa adalah konser mereka yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Juni 1990 yang dipadati oleh ratusan ribu penonton. Menjadikannya salah satu konser terbesar yang pernah dilakukan oleh musisi Indonesia.

11 tahun yang lalu tepatnya pada 6 Agustus 2009, WS Rendra meninggal dunia. Dia dimakamkan di lokasi pemakaman keluarga di Bengkel Teater Seni WS Rendra yang berada di Cipayung. Meski telah lama berpulang, karya-karya Si Burung Merak tetap abadi dan tak lekang oleh waktu.

Tutup -

-

Melihat sosok WS Rendra dari kacamata anak bungsunya

-

Rendra menggedor Orde BaruBerkesenian bagi Rendra bukan sekedar menghibur rakyat, namun lebih jauh dari itu, seni merupakan jembatan penyambung lidah rakyat bagi penguasa. Tak heran puisi-puisinya mengandung kritikan sosial merespon kegundahan rakyat. Kritikan-kritikan dalam puisinya itu menghantarkan Rendra merasakan dinginnya hidup di dalam sel penjaraBaca artikel selengkapnya.

Rendra menggedor Orde BaruBerkesenian bagi Rendra bukan sekedar menghibur rakyat, namun lebih jauh dari itu, seni merupakan jembatan penyambung lidah rakyat bagi penguasa. Tak heran puisi-puisinya mengandung kritikan sosial merespon kegundahan rakyat. Kritikan-kritikan dalam puisinya itu menghantarkan Rendra merasakan dinginnya hidup di dalam sel penjaraBaca artikel selengkapnya.Rendra menggedor Orde Baru

Oleh: Yogi Rachman

Berkesenian bagi Rendra bukan sekadar menghibur rakyat, namun lebih jauh dari itu, seni adalah jembatan penyambung lidah rakyat terhadap penguasa.

Tak mengherankan puisi-puisi Rendra mengandung kritik sosial dalam merespons kegundahan rakyat. Kritikan dalam puisinya itu juga yang mengantarkan Rendra kepada dinginnya sel penjara.

Puisi berjudul "Sajak Sebatang Lisong" adalah salah satu contohnya. Bahkan film "Yang Muda Yang Bercinta" karya Sjumandjaja sempat dilarang tayang hanya karena ada salah satu adegan Rendra membacakan pusisi tersebut. Beberapa Pusisi lain dari Rendra juga terdapat dalam film tersebut, seperti "Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon" dan "Sajak Pertemuan Mahasiswa".

Pemerintah orde baru saat itu memang dikenal sangat ketat melakukan sensor terhadap produk kesenian yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Penangkapan hingga ancaman terhadap para seniman yang dalam tanda kutip berseberangan dengan pemerintah menjadi kabar yang sering didengar kala itu.

Hal ini juga yang pernah dialami oleh Rendra. Bermacam teror yang mengancam keselamatannya pernah ia temui. Melalui puisinya, Rendra kerap dianggap dapat merusak suasana ketertiban di ibu kota.

Stanley Yap dalam artikel "Intelejen, Sensor dan Negeri Kepatuhan" yang terhimpun dalam "Negara, Intel, Ketakutan dan Ketakutan" (2016) menuliskan pada bulan Mei tahun 1978, Rendra pernah ditahan oleh Laksusda Jaya.

Laksamana Sudomo yang menjabat sebagai Pangkopkamtib saat itu mengatakan penahanan Rendra karena ia dianggap menghasut orang-orang dengan pembacaan puisinya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Acara pembacaan puisi itu mendapat serangan berupa bom amoniak yang mengakibatkan tiga penonton pingsan. Rendra dibebaskan berselang lima bulan kemudian setelah penahanannya mendapat banyak protes dari banyak pihak termasuk dunia internasional.

Rendra juga pernah ditangkap bersama Azwar AN dan Maradjani Hutasuhut oleh petugas Komando Garnisun ketika mengadakan tirakatan di Jalan Thamrin, Jakarta.

Kepala Kepolisian Negara yang saat itu dijabat oleh Hoegeng menyatakan bahwa penangkapan Rendra dan teman-temannya itu disinyalir karena acara tersebut ditunggangi oleh pihak ketiga. Akibatnya Rendra harus menginap di tahanan selama satu malam.

Pementasan teater Rendra juga kerap tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan. Catatan Harian Kompas yang terbit pada 18 Oktober 1973 pernah memuat pembatalan pementasan karya WS Rendra. Seperti ketika ia akan mengadakan pementasan "Mastodon dan Burung Kondor" di Yogyakarta yang terpaksa dibatalkan.

Pihak kepolisian saat itu tidak memberikan izin karena Rendra dan Bengkel Teater mengadakan acara lewat tengah malam dengan jangka waktu lebih dari empat jam.

"Mastodon dan Burung Kondor" merupakan karya WS Rendra yang mengangkat tema mengenai konflik segitiga antara pihak militer, mahasiswa, dan seniman. Pementasan itu terdiri dari 21 bagian dengan mengambil lokasi atau latar tempat di suatu negara di Amerika Latin yang bernama Mastodon.

Pementasan lainnya yang berjudul "Oedipus Berpulang" juga tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Pementasan drama yang diangkat dari karya Sophocles itu gagal dipentaskan karena naskah pementasannya dianggap tidak sesuai dengan terjemahan asli serta pertimbangan lainnya.

Tutup -

Yang mungkin akan dilakukan Rendra jika masih ada di dunia

-

Si burung merak yang tak pernah matiKepergian Rendra pada Agustus 2009 membuat Indonesia kehilangan salah satu seniman yang mewarnai peradaban bangsa selama hampir empat dekade terakhir. Namun karyanya terus melekat dan menjadi rujukan seniman-seniman lainnya di bidang karya sastra, teater dan juga film. Rendra akan dikenang sebagai salah satu maestro seni Indonesia, lewat karayanya seakan ia tak pernah meninggalkan kita.Baca artikel selengkapnya.

Si burung merak yang tak pernah matiKepergian Rendra pada Agustus 2009 membuat Indonesia kehilangan salah satu seniman yang mewarnai peradaban bangsa selama hampir empat dekade terakhir. Namun karyanya terus melekat dan menjadi rujukan seniman-seniman lainnya di bidang karya sastra, teater dan juga film. Rendra akan dikenang sebagai salah satu maestro seni Indonesia, lewat karayanya seakan ia tak pernah meninggalkan kita.Baca artikel selengkapnya.WS Rendra dalam kenangan sang buah hati

Oleh: Yogi Rachman

Kepergian WS Rendra pada 6 Agustus 2009 membuat Indonesia kehilangan salah satu seniman yang mewarnai peradaban bangsa melalui karya-karyanya selama hampir empat dekade terakhir.

Meski sosoknya telah tiada, karya Rendra masih menjadi rujukan bagi seniman lainnya di bidang sastra, teater, dan juga film hingga sekarang ini.

Rendra akan selalu dikenang sebagai maestro seni Indonesia melalui karya-karyanya yang tak akan pernah mati. Kenangan terhadap sosok "Si Burung Merak" juga membekas bagi Maryam Supraba yang tak lain adalah anak bungsu dari pasangan WS Rendra dan Ken Zuraida.

Bagaikan buah yang tak jatuh dari pohonnya, itulah gambaran mengenai sosok Maryam Supraba saat ini yang dikenal sebagai seorang pemain film dan juga teater sama seperti ayahnya.

Dalam wawancara dengan ANTARA melalui sambungan telepon, wanita kelahiran 42 tahun silam itu bercerita banyak mengenai sosok WS Rendra, seorang seniman yang dikenal berkarisma di a panggung dan juga ayah bagi 11 orang anak-anaknya.

P : Bagaimana melihat sosok WS Rendra sebagai ayah?

J : Sebetulnya sama saja seperti ayah pada umumnya yang memperhatikan anak-anaknya. Kami ini ber-11 kan berjauhan. Ada yang di Jogja, saya di Bandung. Tapi ayah saya selalu berusaha untuk mempunyai hubungan. Pokoknya komunikasi harus bagus karena itu penting banget, dan selalu menyempatkan diri untuk menemui anak-anaknya. Akan selalu meluangkan diri untuk anak-anaknya.

P: Siapa anak yang paling dekat dengan ayah?

J : Sebetulnya kami semua dekat dengan papah. Rasanya papah tidak pernah membeda-bedakan, semua dekat, semua spesial buat papah. Jarak itu tidak berpengaruh apa pun pada perhatian dan rasa cinta, rasa sayang pada anak-anaknya.

Semua diperhatikan, disayangi, dicintai, semua jadi teman. Saya sih di waktu tertentu merasa papah itu teman, sahabat, guru, karena kebetulan saya pernah disutradarai untuk pertama dan terakhir kalinya di tahun 2005.

Menyenangkan sekali bisa bekerja sama dengan ayah sendiri dan beliau mendidik saya untuk profesional. Jadi ketika latihan hingga pentas, tidak ada hubungan ayah dan anak. Profesional.

Foto: dokumentasi pribadi

P : Anak-anak lain ada yang terjun ke seni juga seperti ayah?

J : Ada Clara Sinta kakak saya, ada Naomi Srikandi, Rachel Saraswati. Kebetulan perempuan-perempuan yang banyak ke seni.

P : Ayah sebenarnya memaksakan anaknya untuk terjun ke seni juga?

J : Sangat tidak. Beliau sangat membebaskan sih. Kalian mau jadi apa saja asal bertanggung jawab.

P : Kenapa mau ikut jejak ayah di dunia seni?

J : Enggak sengaja sebetulnya. Dulu tuh saya nyanyi, saya punya band sendiri, selalu bawain lagu sendiri. Cuma ya namanya juga mahasiswa, masih nge-band santai enggak ada niat apa pun, cuma saya mencintai sekali nyanyi.

Nah kemudian papah suatu kali nonton saya nyanyi, terus tau-tau 'kamu mau enggak main drama?'. Loh enggak lah, enggak ngerti akting, binggung. 'Coba deh mbok kamu bantu saya', dia bilang begitu.

Sampai lima kali beliau nanya, akhirnya saya mikirnya waktu itu mau pun lebih karena enggak apa-apa deh bantu papah, gitu niatnya. Ini bukan persoalan peran yang besar atau kecil karena saya enggak berpikir itu. Cuma bagaimana berproses bareng sama ayah sendiri seperti apa. Waktu itu seperti itu.

P : Itu tahun berapa?

J : Tahun 2005 untuk pementasan "Sobrat". Itu terakhir. Terus selesai itu, saya menikmati prosesnya karena sadar saya bukan aktor, maka harus belajar ekstra. Harus latihan ekstra. Enggak ada yang kasih tahu, kalau nanya sama papah, latihan sama papah, ini gimana bacanya, terus dia bilang 'baca aja kayak kamu baca buku'. Dia cuma bilang gitu.

Saya nanya pah ini karakternya begini, terus saya maininnya bagaimana. Terus dia tanya :apa yang kamu tawarkan pada saya?', tiba-tiba begitu. Gimana ya jadi benar-benar saya dicemplungi. Akhirnya bertanya juga sama teman main yang sudah senior di Bengkel Teater.

Kebetulan ada Om Adi Kurdi waktu itu, bertanya lah sama beberapa. Saya manggilnya om dan tante karena mereka jauh di atas saya. Mereka berbagi pengalaman, ya tapi hanya itu. Belum lagi harus nari juga. Itu pun dikasih tahunya, waktu itu koreografer Boy G. Sakti minta 'coba saya mau anak ini menari dari awal sampai akhir'.

Saya bingung maksudnya apa, terus dia cuma nengok ke saya dan ngomong 'ingat ya menari dan menari itu berbeda'. Dia cuma ngomong gitu dengan santai sambil ngelatih yang lain.

Jadi memang dicemplungi. Naluri saya yang harus jalan. Sampai baru sekitar dua hari menjelang pentas baru beliau (WS Rendra) menyutradarai saya 'ini yang bagian ini, coba lebih begini', coba mengarahkan lah gitu. Tapi kepada orang lain tidak seperti itu. Jadi rupanya ayah saya melihat kecenderungan orangnya.

Ada yang dikasih tahu terus, ada yang enggak, ada yang dilepas sama sekali kayak saya. Saya bersyukur sekali walaupun baru sekali dan itu yang terakhir kalinya, beliau masih bagi ilmu yang luar biasa, membuat saya lebih mencintai dunia akting, teater, film, aduh menyenangkan banget karena ada kerja sama dengan orang lain.

P : Waktu kecil sering diajak ayah ikut pentas?

J : Enggak pernah. Kalau nonton iya, karena saya kecil di Bandung, ayah saya di Jakarta, jadi mau enggak mau ya liburan aja bisa ketemu, bisa menghabiskan waktu lebih lama lah paling tidak. Mungkin lima enam kali nonton di Jakarta

Foto: dokumentasi pribadi

P : Ayah sering dapat represi dari pemerintah atas karyanya, waktu itu bagaimana melihatnya sebagai seorang anak?

J : Saya masih kecil ya waktu itu, malah enggak ngerti sama sekali. Saya enggak ngerti sama sekali dan saya bukan pembaca Rendra, saya bukan orang yang kemudian cari tahu lewat karya-karyanya gitu, enggak.

Saya hanya bagaimana setiap ketemu, setiap telepon dia ke Bandung, kami ingin memanfaatkan waktu dengan baik aja. Waktu itu begitu karena saya tidak ingin kehilangan beliau sebagai sosok ayah.

Sejujurnya saya membaca karya ayah saya baru-baru aja, belum lama. Karena memang saya sengaja berjarak gitu, tidak ingin melihat beliau sebagai Rendra yang dilihat banyak orang karena saya takut sekali gitu. Saya tahu, saya akan kagum betul sama beliau tapi saya ingin lebih kagum kepada beliau sebagai seorang ayah. Itu jauh lebih penting buat saya.

P : Ibu juga enggak pernah menceritakan tentang masalah ayah?

J : Cerita tapi mungkin enggak terlalu detail karena juga saya masih terlalu kecil.

P : Kebiasaan ayah selama di rumah atau selama ketemu yang paling diingat?

J : Kalau sedang berpikir sendiri gitu, papah senang banget main Solitaire, main kartu. Senang banget papah main itu. Sama hiburannya itu kalau nonton film-filmnya Steven Seagal. Dia senang banget action tentu dia nonton film-film yang lain tetapi ketika butuh yang ringan banget, dia nonton itu.

Terus senang banget sama minuman cokelat panas. Jadi kalau saya datang untuk liburan gitu atau lagi nengokin orang tua saya, pasti ada kalimat yang keluar, 'mbo aku dibikinkan cokelat panas' biasanya gitu hahaha. Itu sih yang dikangenin hal-hal yang kayak gitu, kangen ngobrol ya sama beliau karena yang diobrolin bisa apapun ya.

P : Melihat ayah sebagai seniman di mata Maryam Supraba seperti apa?

J : Wah sesuatu yang saya enggak pernah ngomongin sama sekali ya. Saya tuh enggak berani bicara terlalu banyak terkait profesi beliau karena saya merasa tidak cukup untuk memahami karakter beliau untuk di urusan profesinya.

Tapi kepekaan beliau terhadap manusia dan lingkungannya, dan kebudayaan itu luar biasa ya buat saya. Manusia itu kan evolve dan dia berusaha catch up dengan semua perkembangan yang ada dan membaca kecenderungan pada perkembangan zaman.

Saya sih kagum soal itu, karena itu hanya orang-orang yang peka dan berhati luas yang bisa melihat, saya pikir begitu. Karena juga harus tenang kan, tidak bisa reaktif dan memutuskan, oh ini pasti akan begitu, enggak.

Dia butuh perenungan yang panjang luar biasa sampai akhirnya, dia memutuskan oh kayaknya nanti jangan-jangan dalam lima tahun kita akan begini-begini. Ya kepekaannya itu sih dan betapa tenang beliau menghadapi itu. Tenang yang diungkapkan di depan orang banyak, tapi sebetulnya di dalamnya dia gelisah betul pastinya

Saya yakin seniman, budayawan, terutama yang sekarang banyak yang udah sepuh, rasanya banyak sekali gitu orang-orang yang begitu peka, yang juga khawatir bagaimana Indonesia nantinya, bagaimana dunia nantinya, pasti juga tidak akan tidak gelisah. Pasti akan gelisah. Itu dan selalu mencari yang terbaik apa yang harus kita lakukan.

P : Ada pesan yang ditingalin ayah kepada Maryam atau anak-anaknya sebelum wafat?

J : Kepada saya engak ya. Saya enggak tahu kalau kakak-kakak saya yang lain. Tapi yang selalu saya ingat itu, papah selalu bilang jadi diri sendiri, jujur pada diri sendiri, dalam hal apa pun. Juga jangan sampai kita kehilangan hati nurani karena itu penting. Ya manusia kalau kehilangan hati nurani, hanya punya akal saja lucu ya. Mau jadi apa. Hati nurani itu yang penting.

Tutup -

Terbaik-terbaik dari WS Rendra versi Maryam Supraba

-

Kumpulan puisi WS RendraNama WS Rendra tak pernah lepas dari karya-karya puisinya yang sarat dengan makna. Tegas, lugas namun menyentuh kalbu. Kritikan terlontar dengan pedas tapi tetap tersusun dalam rima yang indah. Sedemikian indah diksi dan bait demi bait puisinya yang dibawakan dengan gaya yang khas dan memikat, sehingga kemudian ia berjuluk Si Burung Merak.

Kumpulan puisi WS RendraNama WS Rendra tak pernah lepas dari karya-karya puisinya yang sarat dengan makna. Tegas, lugas namun menyentuh kalbu. Kritikan terlontar dengan pedas tapi tetap tersusun dalam rima yang indah. Sedemikian indah diksi dan bait demi bait puisinya yang dibawakan dengan gaya yang khas dan memikat, sehingga kemudian ia berjuluk Si Burung Merak. -

SAJAK SEBATANG LISONG

Menghisap sebatang lisong

melihat Indonesia Raya,

mendengar 130 juta rakyat,

dan di langit

dua tiga cukong mengangkang,

berak di atas kepala mereka

Matahari terbit.

Fajar tiba.

Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak

tanpa pendidikan.

Aku bertanya,

tetapi pertanyaan-pertanyaanku

membentur meja kekuasaan yang macet,

dan papantulis-papantulis para pendidik

yang terlepas dari persoalan kehidupan.

Delapan juta kanak-kanak

menghadapi satu jalan panjang,

tanpa pilihan,

tanpa pepohonan,

tanpa dangau persinggahan,

tanpa ada bayangan ujungnya.

…………………

Menghisap udara

yang disemprot deodorant,

aku melihat sarjana-sarjana menganggur

berpeluh di jalan raya;

aku melihat wanita bunting

antri uang pensiun.

Dan di langit;

para tekhnokrat berkata :

bahwa bangsa kita adalah malas,

bahwa bangsa mesti dibangun;

mesti di-up-grade

disesuaikan dengan teknologi yang diimpor

Gunung-gunung menjulang.

Langit pesta warna di dalam senjakala

Dan aku melihat

protes-protes yang terpendam,

terhimpit di bawah tilam.

Aku bertanya,

tetapi pertanyaanku

membentur jidat penyair-penyair salon,

yang bersajak tentang anggur dan rembulan,

sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya

dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan

termangu-mangu di kaki dewi kesenian.

Bunga-bunga bangsa tahun depan

berkunang-kunang pandang matanya,

di bawah iklan berlampu neon,

Berjuta-juta harapan ibu dan bapak

menjadi gemalau suara yang kacau,

menjadi karang di bawah muka samodra.

………………

Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing.

Diktat-diktat hanya boleh memberi metode,

tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan.

Kita mesti keluar ke jalan raya,

keluar ke desa-desa,

mencatat sendiri semua gejala,

dan menghayati persoalan yang nyata.

Inilah sajakku

Pamplet masa darurat.

Apakah artinya kesenian,

bila terpisah dari derita lingkungan.

Apakah artinya berpikir,

bila terpisah dari masalah kehidupan.

(19 Agustus 1977)

WAKTU

Waktu seperti burung tanpa hinggapan

melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan

sayap-sayap mu'jizat terkebar dengan cekatan

Waktu seperti butir-butir air

dengan nyanyi dan tangis angin silir

berpejam mata dan pelesir tanpa akhir.

Dan waktu juga seperti pawang tua

menunjuk arah cinta dan arah keranda.

(Empat Kumpulan Sajak, Jakarta:Pustaka Jaya 1961)

IBUNDA

Engkau adalah bumi, Mama

aku adalah angin yang kembara.

Engkau adalah kesuburan

atau restu atau kerbau bantaian.

Kuciumi wajahmu wangi kopi

dan juga kuinjaki sambil pergi

kerna wajah bunda adalah bumi.

Cinta dan korban tak bisa dibagi.

TUHAN, AKU CINTA PADAMU

Aku lemas

Tapi berdaya

Aku tidak sambat rasa sakit

atau gatal

Aku pengin makan tajin

Aku tidak pernah sesak nafas

Tapi tubuhku tidak memuaskan

untuk punya posisi yang ideal dan wajar

Aku pengin membersihkan tubuhku

dari racun kimiawi

Aku ingin kembali pada jalan alam

Aku ingin meningkatkan pengabdian

kepada Allah

Tuhan, aku cinta padamu

Rendra (31 Juli 2009)

PAMAN DOBLANG

Paman Doblang! Paman Doblang!

Mereka masukkan kamu ke dalam sel yang gelap.

Tanpa lampu. Tanpa lubang cahaya. Pengap.

Ada hawa. Tak ada angkasa.

Terkucil. Temanmu beratus-ratus nyamuk semata.

Terkunci. Tak tahu di mana berada.

Paman Doblang! Paman Doblang!

Apa katamu?

Ketika haus aku minum dari kaleng karatan.

Sambil bersila aku mengharungi waktu

lepas dari jam, hari dan bulan

Aku dipeluk oleh wibawa tidak berbentuk

tidak berupa, tidak bernama.

Aku istirah di sini.

Tenaga ghaib memupuk jiwaku.

Paman Doblang! Paman Doblang!

Di setiap jalan mengadang mastodon dan serigala.

Kamu terkurung dalam lingkaran.

Para pengeran meludahi kamu dari kereta kencana.

Kaki kamu dirantai ke batang karang.

Kamu dikutuk dan disalahkan.

Tanpa pengadilan.

Paman Doblang! Paman Doblang!

Bubur di piring timah

didorong dengan kaki ke depanmu

Paman Doblang, apa katamu?

Kesedaran adalah matahari.

Kesabaran adalah bumi.

Keberanian menjadi cakerawala.

Dan perjuangan

adalah perlaksanaan kata-kata.

(Depok, 22 April 1984)

-

-

Galeri Foto

Galeri Foto -

Kesadaran adalah matahari

Kesadaran adalah matahari

Kesabaran adalah bumi

Keberanian menjadi cakrawala

dan

Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata

- WS Rendra - -

Credit

CreditPENGARAH

Akhmad Munir, Saptono, Teguh PriyantoPRODUSER EKSEKUTIF

Sapto HPPRODUSER

Panca Hari PrabowoPENULIS

Yogi RachmanFOTOGRAFER

Hermanus Prihatna, Zarqoni, Fanny Octavianus, Ferdi, Fahma Poetri, Pandu Dewantara, Jefri Aries, Salis AkbarREDAKTUR FOTO

Prasetyo UtomoREPORTER/PRODUSER VIDEO

Ardi IrawanKAMERAMAN

Gunawan Wibisono, Fahmi FaishalEDITOR

Agha Yuninda MaulanaINFOGRAFIS

Moeng, Noropujadi, Bayu PrasetyoSUMBER VIDEO

YoutubeWEB DEVELOPER

Y Rinaldi