-

-

Jejak Chairil Anwar begitu kuat dalam perkembangan dan kesusastraan Indonesia. Puisi-puisinya masih bisa dinikmati berbagai kalangan dan generasi ketika seabad kelahiran sang penyair itu dirayakan. Boleh jadi akan ada perayaan seribu tahunnya.

Jejak Chairil Anwar begitu kuat dalam perkembangan dan kesusastraan Indonesia. Puisi-puisinya masih bisa dinikmati berbagai kalangan dan generasi ketika seabad kelahiran sang penyair itu dirayakan. Boleh jadi akan ada perayaan seribu tahunnya. -

Satu Abad Chairil Anwar: Mengenang Sang PenyairPembaharuan dalam kesusasteraan yang dibawa Chairil Anwar membuat nama sekaligus puisinya terus diingat hingga hari ini, utamanya di kalangan para sastrawan, akademisi, maupun pengamat sastra.Baca Artikel

Satu Abad Chairil Anwar: Mengenang Sang PenyairPembaharuan dalam kesusasteraan yang dibawa Chairil Anwar membuat nama sekaligus puisinya terus diingat hingga hari ini, utamanya di kalangan para sastrawan, akademisi, maupun pengamat sastra.Baca Artikel -

Mengenang Chairil Anwar penyair yang memartabatkan bahasa IndonesiaTonton Video

Mengenang Chairil Anwar penyair yang memartabatkan bahasa IndonesiaTonton Video -

Merawat Bahasa Indonesia melalui puisi-puisi Chairil AnwarTonton Video

Merawat Bahasa Indonesia melalui puisi-puisi Chairil AnwarTonton Video -

Aku

Kalau sampai waktuku

'Ku mau tak seorang kan merayu

Tidak juga kauTak perlu sedu sedan itu

Aku ini binatang jalang

Dari kumpulannya terbuangBiar peluru menembus kulitku

Aku tetap meradang menerjangLuka dan bisa kubawa berlari

Berlari

Hingga hilang pedih periDan aku akan lebih tidak perduli

Aku mau hidup seribu tahun lagi

Maret 1943

-

-

Sang penyair yang ikut berjuangLebih dari seorang penyair, Chairil Anwar juga kerap disimbolkan sebagai sosok nasionalis yang selalu hadir dalam momen-momen kebangsaan, seperti perayaan kemerdekaan. Tidak perlu diragukan, Chairil memang ikut berjuang dengan penanya.Baca Artikel

Sang penyair yang ikut berjuangLebih dari seorang penyair, Chairil Anwar juga kerap disimbolkan sebagai sosok nasionalis yang selalu hadir dalam momen-momen kebangsaan, seperti perayaan kemerdekaan. Tidak perlu diragukan, Chairil memang ikut berjuang dengan penanya.Baca Artikel -

Krawang-Bekasi

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi

Tidak bisa teriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi

Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami

Terbayang kami maju dan berdegap hati?Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetakKami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu

Kenang, kenanglah kamiKami sudah coba apa yang kami bisa

Tapi kerja belum selesai, belum apa-apaKami sudah beri kami punya jiwa

Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwaKami cuma tulang-tulang berserakan

Tapi adalah kepunyaanmu

Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapanAtau tidak untuk apa-apa

Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata

Kaulah sekarang yang berkataKami bicara padamu dalam hening di malam sepi

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetakKenang-kenanglah kami

Menjaga Bung Karno

Menjaga Bung Hatta

Menjaga Bung Syahrir

Kami sekarang mayatBerilah kami arti

Berjagalah terus di garsi batas pernyataan dan impianKenang-kenanglah kami

Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu

Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi

Yang terampas dan yang terputus. -

Kena bogem mentah hingga berdebat dengan serdadu BelandaDi balik bakat dan kepiawaiannya merangkai kata, Chairil memiliki kepribadian nyentrik yang kerap kali bertindak sesuka hati. Ia terkenal sebagai penyair yang suka petantang-petenteng dan acuh tak acuh.Baca Artikel

Kena bogem mentah hingga berdebat dengan serdadu BelandaDi balik bakat dan kepiawaiannya merangkai kata, Chairil memiliki kepribadian nyentrik yang kerap kali bertindak sesuka hati. Ia terkenal sebagai penyair yang suka petantang-petenteng dan acuh tak acuh.Baca Artikel -

Pelopor kesusastraan modern IndonesiaTidak hanya menyandang gelar “Si Binatang Jalang”, Chairil juga disebut sebagai pelopor dalam perpuisian modern Indonesia. Puisi dan sajaknya membawa pembaharuan dalam peta perpuisian Indonesia.Baca Artikel

Pelopor kesusastraan modern IndonesiaTidak hanya menyandang gelar “Si Binatang Jalang”, Chairil juga disebut sebagai pelopor dalam perpuisian modern Indonesia. Puisi dan sajaknya membawa pembaharuan dalam peta perpuisian Indonesia.Baca Artikel -

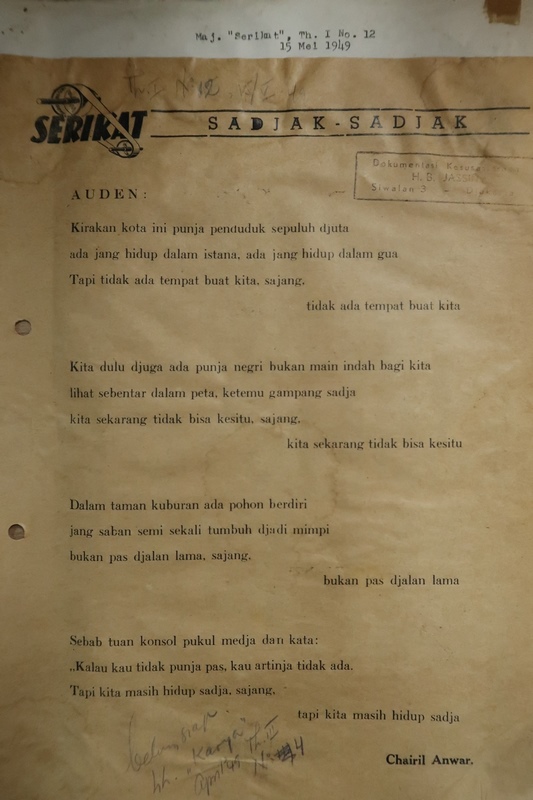

Chairil dan nyanyian tentang JakartaSerupa dengan penyair kebanyakan, Chairil Anwar juga kerap kali bercerita perihal kota tempat tinggalnya. Tidak sedikit sajak dan puisinya mengabadikan geliat kehidupan Jakarta semasa ia hidup.Baca Artikel

Chairil dan nyanyian tentang JakartaSerupa dengan penyair kebanyakan, Chairil Anwar juga kerap kali bercerita perihal kota tempat tinggalnya. Tidak sedikit sajak dan puisinya mengabadikan geliat kehidupan Jakarta semasa ia hidup.Baca Artikel -

Derai-derai Cemara

Cemara menderai sampai jauh

Terasa hari akan jadi malam

Ada beberapa dahan di tingkap merapuh

Dipukul angin yang terpendamAku sekarang orangnya bisa tahan

Sudah berapa waktu bukan kanak lagi

Tapi dulu memang ada suatu bahan

Yang bukan dasar perhitungan kiniHidup hanya menunda kekalahan

Tambah terasing dari cinta sekolah rendah

Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan

Sebelum pada akhirnya kita menyerah1949

-

Perempuan-perempuan ChairilKepiawaian Chairil merangkai kata tidak jarang digunakan untuk merayu dan memikat perempuan. Sang penyair beberapa kali menceritakan kisah cintanya lengkap dengan sejumlah nama perempuan dalam bentuk bait-bait puisi.Baca Artikel

Perempuan-perempuan ChairilKepiawaian Chairil merangkai kata tidak jarang digunakan untuk merayu dan memikat perempuan. Sang penyair beberapa kali menceritakan kisah cintanya lengkap dengan sejumlah nama perempuan dalam bentuk bait-bait puisi.Baca Artikel -

Merdeka

Aku mau bebas dari segala

Merdeka

Juga dari IdaPernah

Aku percaya pada sumpah dan cinta

Menjadi sumsum dan darah

Seharian kukunyah-kumamahSedang meradang

Segala kurenggut

Ikut bayangTapi kini

Hidupku terlalu tenang

Selama tidak antara badai

Kalah menangAh! Jiwa yang menggapai-gapai

Mengapa kalau beranjak dari sini

Kucoba dalam mati. -

Senja Di Pelabuhan Kecil

buat Sri Ayati

Ini kali tidak ada yang mencari cinta

di antara gudang, rumah tua, pada cerita

tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut

menghembus diri dalam mempercaya mau berpautGerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang

menyinggung muram, desir hari lari berenang

menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak

dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan

menyisir semenanjung, masih pengap harap

sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan

dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap.1946

-

Sajak Putih

Bersandar pada tari warna pelangi

Kau depanku bertudung sutra senja

Di hitam matamu kembang mawar dan melati

Harum rambutmu mengalun bergelut sendaSepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba

Meriak muka air kolam jiwa

Dan dalam dadaku memerdu lagu

Menarik menari seluruh akuHidup dari hidupku, pintu terbuka

Selama matamu bagiku menengadah

Selama kau darah mengalir dari luka

Antara kita Mati datang tidak membelah…Buat mirat ku, Ratuku kubetuk dunia sendiri

dan kuberi jiwa segala yang dikira orang mati di alam ini!

kucuplah aku terus, kucuplah

dan semburkanlah tenaga dan hidup dalam tubuhku…18 Januari 1944

-

Pada 26 Juli tahun ini, tepatlah seratus tahun sang penyair telah hidup bersama karya-karyanya dan masih akan tetap hidup seribu tahun lagi.“Aku hidup dan berada dalam seluruhnya. Aku sendiri yang berhak atas kebenaran diriku. Dan kenikmatan yang terasa dalam berbuat sesuatu menandakan bahwa aku memang musti melakukannya.“

Pada 26 Juli tahun ini, tepatlah seratus tahun sang penyair telah hidup bersama karya-karyanya dan masih akan tetap hidup seribu tahun lagi.“Aku hidup dan berada dalam seluruhnya. Aku sendiri yang berhak atas kebenaran diriku. Dan kenikmatan yang terasa dalam berbuat sesuatu menandakan bahwa aku memang musti melakukannya.“ -

Credit

CreditPENGARAH

Akhmad Munir, Gusti Nur Cahya Aryani, Saptono, Teguh PriyantoPRODUSER EKSEKUTIF

Sapto HPPRODUSER

Panca Hari PrabowoCO-PRODUSER

Hana Dewi KinarinaPENULIS

Hana Dewi Kinarina, Farika Nur KhatimahVIDEO

Afra Augesti, Fadzar Ilham PangestuINFOGRAFIS

WasrilSUMBER FOTO

Repro koleksi Pusat Dokumentasi Sastra HB JassinDATA DAN RISET

Pusat Data dan Informasi AntaraWEB DEVELOPER

Y Rinaldi

Sang Penyair yang Ikut Berjuang

Lebih dari seorang penyair, Chairil Anwar juga kerap disimbolkan sebagai sosok nasionalis yang selalu hadir dalam momen-momen kebangsaan, seperti perayaan kemerdekaan. Tidak perlu diragukan, Chairil memang ikut berjuang dengan penanya.

Ia bukanlah seorang penonton tatkala negerinya bergolak merebut kemerdekaan. Penderitaan akibat penjajahan juga Chairil rasakan hingga ia akhirnya ikut menggugat dan membakar semangat perjuangan kemerdekaan lewat sederet sajak dan puisinya.

Chairil berbeda dengan para seniman dan penyair sezamannya yang berpura-pura bahkan sungguhan mengabdikan seni dan karya masing-masing untuk membeokan semboyan Kemakmuran Bersama dan Asia untuk Bangsa Asia milik Jepang. Ia tidak sedikit pun berkompromi dengan pemerintah Jepang ketika penguasa Negeri Matahari Terbit tersebut mendirikan Pusat Kebudayaan sebagai alat propaganda Jepang Cahaya Asia.

Walau harus menanggung akibatnya, mulai dari penyensoran hingga penangkapan, Chairil dengan lantang mengajak siapapun untuk melawan penindasan dengan gagah berani lewat deretan kata yang ditulisnya.

Semisal dalam puisi berjudul Aku, meski tidak sedikit penyair lain menilainya individualistis dan narsistik, Chairil sesungguhnya dengan lugas menghasut rakyat yang membaca puisi tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa takut. Benar saja, puisi tersebut tidak hanya harus menunggu dua tahun sebelum akhirnya bisa diterbitkan oleh majalah Timur, namun juga harus berganti judul menjadi Semangat agar lolos sensor Pusat Kebudayaan.

Dalam puisi yang berjudul Siap Sedia, Chairil juga dengan terang-terangan mengajak banyak orang mengambil sikap anti-Jepang untuk mendukung perjuangan para pahlawan kala itu. Tidak lama berselang tepatnya pada bulan Juli 1943, ia lantas ditahan dan disiksa oleh polisi militer Jepang. Penahanannya berlangsung selama tiga bulan.

Chairil juga secara khusus mengabadikan perjuangan dan sepak terjang Diponegoro yang menurutnya punya sikap berani mati dan pantang menyerah dalam melawan penjajahan Belanda. Lewat puisinya yang berjudul Diponegoro, ia kembali mengingatkan rakyat bagaimana perjuangan serta sikap Pangeran Diponegoro yang tidak pernah gentar menghadapi hukuman Belanda, termasuk pengasingan dan pembuangan. Dalam puisi ini, Chairil menggunakan diksi, frasa, dan metafora yang berapi-api untuk mengabadikan semangat perjuangan Pangeran Diponegoro sekaligus membakar semangat rakyat.

Pada kesempatan lain, Chairil kembali membakar semangat perjuangan rakyat lewat pidatonya yang diucapkan di muka Angkatan Baru di tahun 1943. Ia dengan tegas mengemukakan bahwa:

“Keindahan (adalah) persetimbangan perpaduan dari getaran-- getaran hidup" dan........vitalitas adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam mencapai keindahan, serta lebih lanjut "seniman adalah tanda dari hidup yang melepas-lepas". Bagi seniman yang berpendirian seperti itu slogan-slogan dan wahyu-wahyu yang timbul dari instruksi atasan tidaklah berlaku.”

Maka tidaklah mengherankan bila jargon-jargon nasionalis buatan Chairil juga masih terus dikumandangkan.

“Kamu jangan melempem, kita harus begini, kita harus berjuang untuk kemerdekaan…”, adalah sepotong kalimat Chairil dalam suratnya untuk Ida yang masih lazim ditemukan hingga hari ini, dalam bentuk grafiti ataupun pada pembukaan orasi.

Sumber:

Sutjianingsih, S. (2009). Chairi Anwar, Hasil Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Kena Bogem Mentah hingga Berdebat dengan Serdadu Belanda

Di balik bakat dan kepiawaiannya merangkai kata, Chairil memiliki kepribadian nyentrik yang kerap kali bertindak sesuka hati. Ia terkenal sebagai penyair yang suka petantang-petenteng dan acuh tak acuh.

Nama dan reputasi Chairil sebagai penyair yang kian menjulang tinggi ternyata tidak juga mengubah perangainya menjadi lebih baik. Sikap yang demikian tidak jarang membawa masalah bagi dirinya, baik dalam hubungan pertemanan dengan kawan-kawan sastrawan yang lain maupun aparat pemerintah kolonial.

Di kalangan sastrawan pada masa itu, cukup banyak yang tidak menyukai perangai Chairil, khususnya sastrawan angkatan tua. Pasalnya, Chairil tidak pernah sungkan mengangkat kaki ketika duduk atau berbicara lantang ketika mengkritik orang tanpa pandang usia apalagi tata krama. Aman Datuk Madjoindo sang pengarang Si Doel Anak Betawi pun pernah berujar untuk menggantung Chairil hidup-hidup.

Bahkan, persahabatannya dengan HB Jassin sempat merenggang karena tabiatnya tersebut. Pasalnya, Chairil tersinggung dengan tulisan Jassin yang membahas puisinya Krawang-Bekasi di majalah Mimbar Indonesia. Tulisan tersebut bertajuk “Karya Asli, Saduran, dan Plagiat”. Chairil pun menyemprot Jassin tanpa basa-basi di depan banyak orang. Sementara saat itu, Jassin tengah bermain lakon dengan penuh konsentrasi.

Semprotan omelan Chairil tak pelak membuyarkan konsentrasi Jassin. Dengan emosi tersulut, Jassin merespon omelan Chairil secara spontan dengan melayangkan bogem mentah ke arah Chairil. Tentu saja, bogem mentah itu menyebabkan tubuh kurus Chairil terpelanting. Orang-orang lantas berkerumun menyaksikan perkelahian itu lalu melerainya dan membawa Chairil keluar.

Di lain waktu, Chairil pernah pula berdebat panas dengan serdadu Belanda. Lagi-lagi penyebabnya adalah sikap Chairil yang tidak pernah mau kalah bila mendapatkan kritik.

Adalah Kopral J.C. Princen alias Poncke, salah seorang serdadu Belanda dari Divisi 7 Desember yang cukup dekat dengan Chairil dan koleganya. Poncke sendiri memang menaruh simpati terhadap perjuangan Chairil dan bangsanya. Akan tetapi, ia tidak begitu suka pada perilaku Chairil yang bertolak belakang dengan puisi dan sajaknya yang sarat akan nilai perjuangan.

Pada suatu malam, Chairil meminta Poncke untuk membacakan puisi Krawang-Bekasi yang baru saja dibuatnya. Dalam hemat pandangan Chairil, simpati Poncke bisa jadi sasaran obyek propagandanya.

Seperti kurang beruntung, malam itu seusai membacakan dan memuji puisi Chairil, Poncke justru menyindirnya dengan berujar “Memang enak duduk-duduk di rumah sambal menulis-nulis dan menyerahkan pada orang lain guna menyelesaikan pekerjaan berat ini. Apa kalian memang hebat untuk tidak berkelahi”.

Tidak ayal, sindiran nakal Poncke tersebut dibalas Chairil dengan tajam. Keduanya terlibat adu mulut yang cukup panas dalam beberapa saat. Perdebatan akhirnya usai setelah Chairil menantang Poncke untuk ikut bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang lantas diiyakan oleh Poncke.

Sumber:

Jassin, H.B. (1978). Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, cetakan ke IV. Jakarta: Gunung Agung

Pelopor Kesusastraan Modern Indonesia

Tidak hanya menyandang gelar “Si Binatang Jalang”, Chairil juga disebut sebagai pelopor dalam perpuisian modern Indonesia. Puisi dan sajaknya membawa pembaharuan dalam peta perpuisian Indonesia.

Adalah HB Jassin teman dekat sesama penyair yang memberikan gelar tersebut. Pemberian gelar ini jelas bukan tanpa alasan.

Pada jaman itu, angkatan Pujangga Baru semisal Amir Hamzah atau Sutan Takdir Alisjahbana telah lebih dulu dikenal dengan karya sastra yang bertendensi agak keras hingga kaku dan mengganggu. Para pembaca seperti dipaksa untuk memikirkan dan merasakan apa yang dikehendaki oleh pengarang sebab tiap barisnya memang sarat dengan cita-cita sang pengarang.

Sementara dibandingkan pendahulunya yang begitu ketat dan kaku, karya sastra buatan Chairil Anwar hadir dengan gaya yang lebih luwes. Lewat 96 hasil goresan penanya, Chairil memperkenalkan sastra Indonesia dengan puisi dan sajak yang tidak melulu terikat pada pola apalagi rima.

Lebih jauh pula, ia memberdayakan kosakata dari bahasa sehari-hari yang lebih membumi dalam setiap tulisannya sehingga begitu mudah dipahami bahkan terasa dekat dengan pembacanya. Chairil berpendapat segala bahan untuk menulis puisi, boleh dari bentuk apa saja baik baku maupun tidak, tetapi yang terpenting ialah hasilnya.

Chairil Anwar memang menghendaki pembaharuan atas Angkatan Pujangga Baru yang dirasanya sudah tidak sesuai dengan situasi saat itu. Baginya, berkisar tentang puisi dan sajak adalah bagaimana pembaca dapat menikmati isinya meski tetap bersifat multitafsir.

Puisi-puisi Chairil menampilkan tenaga dan kekayaan bahasa Indonesia yang memperluas bahkan memperbarui penulisan puisi di era sebelumnya. Ia dengan lugas menerobos pakem-pakem perpuisian yang ada, baik pada Pujangga Lama hingga Pujangga Baru.

Adapun yang juga tidak boleh dilupakan ialah sisi “keakuan” Chairil Anwar yang begitu kuat, tercermin dari puisi-puisinya. Hal ini tentunya memberi nyawa yang kuat pada setiap puisi Chairil, di mana “si aku” berhadapan dengan Sang Pencipta dan peliknya kehidupan maupun nasib.

Barangkali inilah yang menjadi alasan utama mengapa puisi dan sajak Chairil masih hidup seribu tahun lagi. Karyanya seolah memiliki benang merah yang mampu menelusup ke setiap celah sunyi hati para pembacanya karena menjadi refleksi atas kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya itu, sebagian besar puisi Chairil juga masih lebih mudah ditebak maknanya. Sejumlah metafora yang ditulis Chairil telah sublim ke kata-kata sebelumnya sehingga pembaca cenderung bisa memaknai dengan lebih baik. Ia tidak berniat menawarkan keganjilan apalagi kebingungan lewat kepiawaiannya merangkai kata-kata.

Singkatnya, Chairil telah membuka kemungkinan baru pada perkembangan perpuisian Indonesia kala itu. Baginya, puisi tidak melulu hanya soal kata-kata indah atau sajak-sajak kaku yang menyamarkan perasaan pembacanya. Akan tetapi, puisi juga kata-kata lugas, umpatan ataupun kasmaran yang diungkapkan dengan segala kemungkinan kata-kata.

Sumber:

Jassin, H.B. (1978). Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, cetakan ke IV. Jakarta: Gunung Agung

Chairil dan Nyanyian Tentang Jakarta

Serupa dengan penyair kebanyakan, Chairil Anwar juga kerap kali bercerita perihal kota tempat tinggalnya. Tidak sedikit sajak dan puisinya mengabadikan geliat kehidupan Jakarta semasa ia hidup.

Para penikmat karya Chairil seolah bersepakat bahwa mengenang sang penyair hari ini sama juga mengenang Jakarta tempo dulu.

Lewat goresan pena, Chairil berhasil menangkap dan merekam peliknya suasana ibukota negara pada akhir dasawarsa 1940-an, utamanya dari sudut pandang orang kecil, yakni dirinya sendiri. Dalam beberapa tulisannya yang kurang begitu terkenal, Chairil justru menanggalkan keakuan dan kepercayaan dirinya sebagai seorang penyair.

Ia sadar betul bahwa dirinya bagian dari orang kecil kebanyakan yang bernasib sama. Di dalam ruang kota Jakarta yang sarat akan ketimpangan karena kelas dan uang, keberadaan Chairil juga sama terpinggirkannya.

Karenanya lewat puisi berjudul Aku Berkisar Antara Mereka, Chairil menunjukkan dengan jelas keputusasaannya terhadap situasi Jakarta yang tidak memiliki harapan untuk menjelma menjadi hunian layak bagi semua warga tanpa terkecuali. Ia memperlihatkan perlakuan tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dibalik gemerlapnya kota Jakarta yang menjadi markas dagang kala itu.

Lewat puisi yang sama tersebut, Chairil juga menyampaikan sindirannya kepada mereka yang melihat orang kecil sebagai kemerosotan bagi lanskap Jakarta.

Pada puisi yang berbeda, Chairil sampai meminjam bahasa Betawi sehari-hari yang lantas membuat puisinya lebih bernyawa dalam menggambarkan dinamika kehidupan kota Jakarta. Ridwan Saidi yang merupakan budayawan Betawi sekaligus sejarawan menyimpulkan bahwa jauh sebelum Benyamin Sueb, Firman Muntaco dan Pramoedya Ananta Toer muncul, Chairil telah lebih dulu menggunakan Bahasa Betawi dalam tulisan-tulisannya.

Bagi Chairil sendiri, meminjam bahasa Betawi justru semakin menguatkan semangat pemberontakan yang ingin ia sampaikan lewat larik-larik puisinya.

Hal ini dikarenakan kosakata Betawi yang dipilihnya bukan hanya digunakan sehari-hari, namun juga tidak jarang mengagetkan bahkan terkesan kasar. Karena itu pada saat yang sama, sajak dan puisi Chairil menjadi suara sekaligus kekuatan bagi masyarakat kelas bawah.

Semisal dalam sajak berjudul Hukum, sang penyair membuka lariknya dengan keterangan waktu yang kental dalam keseharian masyarakat Betawi, yakni “Saban sore ia lalu depan rumahku”. Kosakata sehari-hari masyarakat Betawi juga kembali digunakannya dalam sajak Rumahku yang lebih memilih menggunakan kata gedong ketimbang gedung. Pada puisi ini, Chairil menulis “Kulari dari gedong lebar halaman”.

Pada tulisan yang lain, Chairil tidak ragu menggunakan bahasa Betawi yang terkesan kasar dan tidak sopan. Dalam puisinya yang berjudul Sia-sia, Chairil tanpa sungkan menyampaikan umpatannya kepada para pembaca dengan berujar “Mampus kau dikoyak-koyak sepi”. Sedang di lain kesempatan, ia bahkan memilih padanan kata yang tidak kalah kasar untuk menjadi salah satu judul sajak, yakni Kupu-kupu Malam dan Biniku.

Sumber:

https://sejarahjakarta.com/2019/04/26/chairil-anwar-dan-jakarta/

Perempuan-perempuan Chairil

Kepiawaian Chairil merangkai kata tidak jarang digunakan untuk merayu dan memikat perempuan. Sang penyair beberapa kali menceritakan kisah cintanya lengkap dengan sejumlah nama perempuan dalam bentuk bait-bait puisi.

Di balik sisi keakuannya yang terkesan garang dalam kebanyakan tulisannya, Chairil juga pribadi yang romantis dalam hal percintaan. Tatkala Chairil sedang jatuh hati pada seorang perempuan, ia tidak ragu apalagi malu mengungkapkan perasaan dan suasana hatinya secara langsung kepada perempuan tersebut lewat goresan penanya.

Dengan terang-terangan, Chairil menyebut beberapa nama perempuan dalam beberapa larik-larik puisinya.

Dari sajak dan puisi ini pula, para pembaca karya Chairil bisa merekonstruksi kembali bagian paling personal dalam hidup sang penyair, yakni lika-liku kisah cintanya yang diabadikan dengan estetik dan puitis.

Paling tidak, ada empat nama perempuan yang tersebut dalam puisi Chairil, termasuk Hapsah yang kemudian menjadi istrinya. Mereka adalah Ida Nasution, Sri Ajati, Sumirat, dan Hapsah.

Adalah Ida Nasution yang menjadi perempuan pertama tertulis dalam sajak Chairil. Ida seorang mahasiswi sastra Universitas Indonesia yang juga seorang penulis esai serta kritik sastra. Ia adalah gambaran perempuan terpelajar serta intelektual pada jamannya. Maka tidaklah mengherankan bila Chairil jatuh hati pada Ida sebab Chairil menemukan lawan berdebat sekaligus berdikusi.

Dengan suasana hati yang riang gembira dan harapan yang berpendar, Chairil menulis sajak Ajakan untuk Ida pada bulan Februari 1943. Sayang, Ida tidak membalas ajakan Chairil sebab ia menganggap sang penyair tidak memiliki masa depan.

Patah hati Chairil yang begitu dalam terhadap Ida dituangkannya dalam puisi Merdeka. Larik pembuka puisi tersebut berbunyi, “Aku mau bebas dari segala/Merdeka/ Juga dari Ida…”.

Sementara nama Sri Ajati tersebut dalam sajak Chairil yang sangat romantis, yakni Senja di Pelabuhan Kecil. Adapun sajak pertamanya untuk Ajati berjudul Hampa yang ditulis pada bulan Maret 1943. Ajati ialah perempuan yang cantik dan berwajah melankolis. Tipe perempuan yang menjadi pusat perhatian para lelaki. Pada Ajati inilah pesona romantisme cinta Chairil muncul.

Di waktu yang berbeda, jatuh hati Chairil pada Mirat berhasil memotivasi sang penyair untuk menjadi produktif dalam menulis sebab Mirat juga menyambut perasaannya. Sajak pertama Chairil untuk Mirat ditulis pada bulan Januari 1944 berjudul Sajak Putih, dengan salah satu barisnya berbunyi “ Buat tunanganku Mirat…”.

Akan tetapi, kemurungan Chairil dalam sajak dan puisinya kembali terasa setelah hubungannya dengan Mirat kian mendapat pertentangan. Alasannya tentu saja karena Chairil pengangguran dan terlalu merepotkan keluarga Mirat. Pada bulan Januari 1946, ia menulis puisi berjudul Dengan Mirat untuk menggambarkan kesedihannya ketika harus berpisah dengan Mirat.

Di ujung hidup Chairil, ia akhirnya memilih menikah dengan Hapsah, seorang pegawai yang sudah punya gaji dan penghasilan tetap. Hapsah boleh dibilang bukan tipe perempuan ideal Chairil, namun sang penyair menemukan rumah dan kehangatannya pada Hapsah.

Penyair Hasan Aspahani dalam bukunya yang berjudul Chairil Anwar (2016) mengatakan bahwa sajak tersembunyi bertajuk Buat H yang ditemukannya di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin adalah satu-satunya puisi Chairil untuk Hapsah.

Sumber:

Aspahani, H. (2016). Chairil. Jakarta: Gagas Media

Satu abad Chairil Anwar: mengenang sang penyair

Pembaharuan dalam kesusasteraan yang dibawa Chairil Anwar membuat nama sekaligus puisinya terus diingat hingga hari ini, utamanya di kalangan para sastrawan, akademisi, maupun pengamat sastra.

Ibnu Wahyudi, pengamat sastra sekaligus dosen di Universitas Indonesia memandang Chairil Anwar jelas meninggalkan ingatan tersendiri.

Menurut Ibnu, penyair yang kerap disebut binatang jalang tersebut justru amat menjunjung tinggi penggunaan Bahasa Indonesia.

Kala penulis maupun penyair lain semasanya menggunakan Bahasa Melayu, Chairil terus menulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, bahkan lebih sering dengan Bahasa Indonesia sehari-hari.

Ibnu menilai, Chairil memiliki kesadaran melampui zamannya, yakni perihal bahasa dan pilihan kata sebagai sebuah kekuatan seorang sastrawan. Dengan melihat arsip coretan-coretan pena sang penyair, Ibnu yakin betul bahwasanya pilihan kata dalam puisi dan sajak Chairil tidak lantas langsung sekali jadi.

Karenanya bagi dosen Sastra Indonesia ini, sosok Chairil Anwar lekat pula dengan perjuangan memartabatkan Bahasa Indonesia ketika sastra adiluhung masa itu erat dikaitkan dengan Bahasa Melayu.

Senada dengan Ibnu, Seno Gumira Ajidarma, penyair kontemporer kenamaan Indonesia juga terkesan betul akan kesederhanaan Chairil Anwar dalam menulis sajak dan puisi. Dalam hemat Seno, setiap sajak dan puisi Chairil begitu tepat dan efektif dalam memilih kata-kata, namun tetap memberi ruang bebas yang multitafsir bagi para pembacanya.

Pilihan kata yang tidak mendayu-dayu, bahkan begitu mudah dipahami tanpa perlu membuka kamus Bahasa Indonesia terlebih dahulu mampu membuat para pembaca Chairil hafal betul tiap larik puisinya hingga hari ini, termasuk Seno.

Selain kesederhanaannya, Seno juga mengagumi keberanian dan keakuan Chairil dalam melakoni hidup sebagai seorang penyair. Seno tidak ragu mengatakan bahwa dunia karya sastra Indonesia tidak mungkin mengalami kemajuan seperti hari ini bila sang penyair tidak menggoreskan penanya dengan lantang kala itu.

Bagi Seno, membaca karya-karya Chairil Anwar memberi gambaran sekaligus inspirasi ihwal hidup dan berkarya yang tidak melulu harus mengikuti arus utama.

Kebebasan dan kelugasan Chairil dalam mengekspresikan diri lewat sajak dan puisi berhasil memesona Pidi Baiq, musisi, sutradara film sekaligus penulis novel trilogi Dilan. Dari Bandung, Pidi yang akrab dipanggil dengan sebutan ayah oleh orang-orang yang mengidolakannya tersebut mengungkapkan betapa Chairil begitu cerdas dan jeli dalam merangkai kata.

Sederet kesedihan sang penyair akibat kegagalan kisah cintanya justru telah memukau Pidi sebab diterangkannya tanpa banyak kata lewat bait puisi, namun tetap membawa makna yang mendalam juga sentimental.

Lebih jauh, Pidi bahkan berterima kasih kepada Chairil yang turut andil dalam membuka jalannya untuk menulis novel trilogi Dilan. Gaya menulis Chairil yang mendobrak arus utama demi menyesuaikan dengan zamannya telah menginspirasi proses penulisan kreatif Pidi.

Tidak jauh berbeda dengan Chairil, pemilihan kata serta guyonan pada novel trilogi Dilan juga meminjam dan menyesuaikan dengan konteks bahasa sehari-hari ketika novel tersebut ditulis.

Gaya dan ciri khas puisi-puisi Chairil memang memukau banyak kalangan, tak hanya saat ini, bisa jadi hingga seribu tahun mendatang.