-

-

Bagi Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, dunia jurnalistik bukanlah sekadar menulis dan mewartakan kepada khalayak luas. Di tangannya, jurnalistik menjelma bagai pena bermata belati, membangkitkan kesadaran untuk bangkit menentang kolonialisme.

Bagi Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, dunia jurnalistik bukanlah sekadar menulis dan mewartakan kepada khalayak luas. Di tangannya, jurnalistik menjelma bagai pena bermata belati, membangkitkan kesadaran untuk bangkit menentang kolonialisme. -

Mengenal Tirto Lebih DekatPengaruh sang nenek dalam sepak terjang Tirto Sekembalinya dari Pulau Bacan Akhir Sang Pemula: meninggal dalam keterasingan Pramoedya dan merawat ingatan tentang Tirto

Mengenal Tirto Lebih DekatPengaruh sang nenek dalam sepak terjang Tirto Sekembalinya dari Pulau Bacan Akhir Sang Pemula: meninggal dalam keterasingan Pramoedya dan merawat ingatan tentang Tirto -

Tirto Mengawali PersMenulis sejak muda hingga mengawali pers pribumi Popular sejak membongkar Skandal Donner Jurnalisme advokatif: pers dari rakyat untuk rakyat Tirto, pers, dan motor gerakan emansipasi wanita

Tirto Mengawali PersMenulis sejak muda hingga mengawali pers pribumi Popular sejak membongkar Skandal Donner Jurnalisme advokatif: pers dari rakyat untuk rakyat Tirto, pers, dan motor gerakan emansipasi wanita -

Tirto dan Gerakan Kebangkitan NasionalSarekat Prijaji dan dukungan kaum elit Menumbuhkan kesadaran nasionalisme lewat Harian Medan Prijaji Sarekat Dagang Islam, perlawanan bersama kaum pedagang

Tirto dan Gerakan Kebangkitan NasionalSarekat Prijaji dan dukungan kaum elit Menumbuhkan kesadaran nasionalisme lewat Harian Medan Prijaji Sarekat Dagang Islam, perlawanan bersama kaum pedagang -

-

-

Di Indonesia 1875-1917

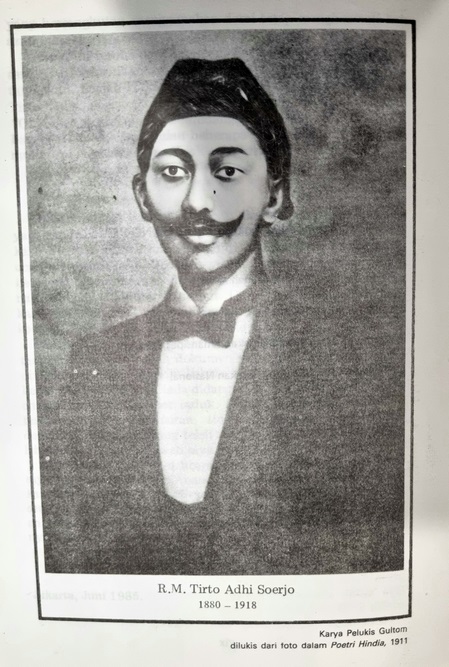

Di Indonesia 1875-1917Raden Mas Tirtoadisoerjo

Nama kecilnya Djokomono

Keturunan Tirtonoto

Bupati BodjonegoroPelajar STOVIA di Djakarta

Penulis Pembela bangsa

Membasmi sifat pendjadjah Belanda

Dengan tulisan yang sangat tadjam penanjaMembuka sedjarah djurnalistika

“Medan Prijaji” warta harianja

“Soeloeh Keadilan” dan “Poetri Hindia”

Ada dalam pegangan redaksinyaTiap perbuatan dari pendjadjah

Yang akan membuat lemah

Terhadap nusa dan bangsa kita

Diserang dan dibasmi dengan sendjata penanjaAkibat dari sangat tadjamnya sendjata penanja

Pendjadjah dengan kekuasaannja

Mendjatuhkan hukumannja

Marhum Tirtoadisoerjo diasingkan dari tempat kediamannjaLampung adalah tempat tudjuannja

Setibanja di pengasingan terus berdjuang

Tak ada tempo yang terluang

Untuk membela nusa dan bangsanjaPelopor djurnalistik Indonesia

Tahun 1875 adalah tahun lahirnya

Pada tahun 1917 wafatnya

Manggadua di Djakarta beliau dimakamkannja(Priatman, 1962)

-

Credit

CreditPENGARAH

Akhmad Munir, Gusti Nur Cahya Aryani, Teguh Priyanto, SaptonoPRODUSER EKSEKUTIF

Sapto HPPRODUSER

Panca Hari PrabowoPENULIS

Hana Dewi Kinarina Kaban, Farika Nur KhatimahINFOGRAFIS

PerdinanSUMBER DATA

Sang Pemula (Pramoedya Ananta Toer),

Karya-karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo (Iswara N Raditya dan Muhidin M Dahlan)SUMBER FOTO

Perpustakaan Nasional RIDATA DAN RISET

Pusat Data dan Informasi AntaraWEB DEVELOPER

Y Rinaldi

Pengaruh sang nenek dalam sepak terjang Tirto

Bukan hanya gelar, sang kakek dan nenek juga mewariskan kekuatan, keberanian, sekaligus ‘kelebihan’ yang sama pada sosok Tirto Adhi Soerjo sebagai seorang bangsawan-priyayi. Sepak terjang Tirto dalam menghadapi para pejabat kolonial nyatanya menurun dari sikap keduanya.

Sama seperti mendiang kakek dan neneknya, Tirto tidak pula pernah takut menggunakan status kebangsawanan yang dimiliki untuk membela hak rakyat jelata.

otobiografinya yang berjudul Busono memang lebih sering menceritakan kakek beserta neneknya ketimbang kedua orang tuanya.

Kakek Tirto bernama R.M.T. Tirtonoto, seorang Bupati Bojonegoro yang harus diberhentikan dan meninggal akhirnya meninggal di rumah mertuanya sendiri, salah satu sebabnya karena R.M.T. Tirtonoto menolak mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Pemerintah Hindia Belanda selepas menerima bintang penghargaan.

Bagi Tirtonoto, bintang penghargaan yang didapatnya itu merupakan buah dari usaha dan kerja keras menjalankan kewajiban.

Kematian suaminya yang demikian tidak adil lantas membuat nenek Tirto, Raden Ayu Tirtonoto gusar. Ia kemudian memerintahkan para pesuruhnya untuk menyimpan kostum kebesaran mendiang kakek Tirto tersebut di kuburan, lengkap dengan bintang penghargaan yang diterima. Kuburan tersebut kemudian dikunci dan dijaga sedemikian rupa oleh juru kunci.

Tujuannya jelas agar tidak dikembalikan kepada Komisaris Pemerintah Hindia Belanda.

Pengusutan hilangnya kostum dan bintang penghargaan milik R.M.T. Tirtonoto tersebut berujung pada kekosongan jabatan Bupati Bojonegoro dalam waktu yang cukup lama. Raden Ayu Tirtonoto pun menghadap Gubernur Jenderal Otto van Rees untuk mengajukan salah seorang puteranya sebagai pengganti berdasarkan pasal 69 Regeerings Reglement atau Peraturan Pemerintah.

Alih-alih dipertimbangkan, pengajuan Raden Ayu Tirtonoto tentu saja ditolak. Alasannya, Asisten Residen Ravenswaaij telah menetapkan calonnya sendiri, yang tentu saja sudah disetujui oleh Gubernur Jenderal Otto van Rees. Sebagai gantinya, gubernur mempersilahkan nenek Tirto untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan tunjangan bagi para putera dan cucu mantan bupati.

Sikap Gubernur Jenderal Otto van Rees itu tak ayal kian menambah kegusaran Raden Ayu Tirtonoto. Ia menolak usul gubernur tersebut sebab kedatangannya dirasa bukan untuk meminta belas kasihan para pejabat kolonial, melainkan meminta haknya yang telah tertulis jelas dalam Peraturan Pemerintah.

Raden Ayu Tirtonoto dengan tegas berucap “Jika benar Pemerintah bersanggup begitu, maka anak-cucu hamba akan hamba suruh mencari pahala dalam kemiskinan, artinya tidak dengan pertolongan, hanya dengan tenaganya sendiri”.

Oleh karena itu, meski menerbitkan banyak kesulitan pada dirinya sendiri karena hidup menyimpang dari kasta bangsawan-priyayi pada umumnya, Raden Ayu Tirtonoto begitu dikagumi dan diteladani oleh Tirto kecil.

Kepandaian dan kesukaan Tirto berbicara, kecurigaan dan ketidaksenangannya pada ketidakadilan, terutama dari aparat kolonial utamanya bersumber dari laku sang nenek.

Tidaklah heran bila Tirto menyebut mendiang neneknya “Wanita gagah serta bertabiat seperti eyangnya, Pangeran Sambernyowo” yang anti meminta-minta kepada Gubernur Jenderal Belanda. Pada neneknya pula, Tirto secara khusus menaruh kekaguman dan hormat setinggi-tingginya.

Sekembalinya dari Pulau Bacan

Meski tidak diketahui alasan pastinya, sumber sejarah menyebutkan bahwa Tirto mengembara hingga ke timur Nusantara, tepatnya Pulau Bacan pada kisaran tahun 1905-1906. Perjalanan ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan pribadi Tirto maupun gerakan jurnalismenya.

Pulau Bacan yang dinamai pula Pulau Seki merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, berada di sebelah barat daya Pulau Halmahera. Pada sekitaran tahun 1900, Belanda mengangkat naik Sultan Oesman Sjah, putera tertua almarhum Mohammad Sadik Sjah, menjadi raja menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1889. Nantinya pada tahun 1910, Kesultanan Bacan resmi di bawah administrasi Belanda dengan ditandatanganinya pernyataan pendek atau Korte Verklaring.

Adapun Sultan Oesman Sjah memiliki saudari terakhir bernama Prinses Fatimah. Di tengah masa pengembaraannya, Tirto memantapkan hati untuk mempersunting Prinses Fatimah pada tahun 1905.

Betapapun Tirto begitu keras menolak watak kasta dan golongannya, ia nyatanya masih menyimpan impian lama untuk dapat mempersunting anak raja sebagaimana keturunan bangsawan-priyayi pada umumnya. Ia mendapatkan pengalaman manis itu lewat pernikahannya dengan Prinses Fatimah di pulau tersebut.

Namun demikian, sejauh diketahui, Tirto hanya sekilas menyebut tentang kehidupan pernikahannya bersama Prinses Fatimah, mertua serta iparnya tersebut, dengan sebaris dua baris mengenai adat perkawinan yang mereka jalani.

Satu-satunya karya fiksi yang ditulis Tirto selepas masa pengembaraannya di Pulau Bacan ialah Seitang Kuning yang diterbitkan oleh Brouwer & Co, Makassar, pada tahun 1906.

Seolah berbanding terbalik dengan tulisan-tulisan fiksinya, gerakan jurnalisme Tirto justru semakin getol dan mencolok sekembalinya dari Pulau Bacan. Semangat tulisan dan pemberitaannya menjadi begitu garang serta tajam memukul ketidakadilan aparat maupun kekuasaan kolonial.

Besar kemungkinan, Tirto banyak mendengar tentang kebiadaban kolonial Kompeni Belanda, khususnya para pejabatnya sejak masuknya kekuasaan tersebut di Kepulauan Maluku. Seluruh Kepulauan Maluku menjadi miskin dan jumlah penduduknya merosot cepat akibat kelaparan, perang kolonial, serta serangan beberapa penyakit mematikan, buntut dari dimusnahkannya sumber penghidupan utama masyarakat Kepulauan Maluku, yakni pala dan cengkeh.

Masuknya kekuasaan kolonial Kompeni Belanda lewat berbagai pelayaran hongi berhasil membabati pepohonan rempah-rempah di wilayah itu tanpa ampun, sekaligus pula membuat sejumlah besar orang Maluku melakukan kerja paksa. Sebagai akibatnya, hutan pala dan cengkeh pun berubah menjadi sabana yang tidak bersahabat bagi para penduduknya.

Merespon kekejaman dan kebiadaban tersebut, Tirto lantas menerbitkan surat kabar berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yakni Medan Prijaji. Ada delapan butir gagasan yang melandasi penerbitan mingguan ini, di antaranya ialah memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum, menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi hingga membangunkan dan memajukan bangsanya.

Oleh sebab itu, rubrik tetap dalam Medan Prijaji termasuk pemberitaan terkait mutasi pegawai negeri, salinan Lembaran Negara dan Lampirannya, surat-surat pembaca dan jawabannya serta pemberian jasa bantuan hukum dari redaksi mingguan tersebut.

Berkenaan dengan model dan modal usaha Medan Prijaji, Tirto meminta para calon langganannya membayar lebih dulu uang langganan untuk satu kwartal, setengah kwartal, hingga satu tahun. Model usaha ini sejatinya sesuatu yang sama sekali baru dalam kehidupan perniagaan pribumi pada waktu itu. Uang langganan tersebut yang lantas menjadi modal untuk membayar biaya cetak Medan Prijaji kepada percetakan Kho Tjeng Bie di Pancoran, Betawi.

Akhir Sang Pemula: meninggal dalam keterasingan

Cengkeraman depresi yang teramat parah menemani hari-hari terakhir Tirto Adhi Soerjo usai kembali dari masa pembuangan di Ambon. Sang Pemula mangkat dalam kesunyian dan keterangasingan di usianya yang masih terbilang muda pada 7 Desember 1918.

Ketajaman pena Tirto terhadap kekuasaan kolonial, khususnya pemerintahan Hindia Belanda membuatnya kerap berhadapan pada putusan hukum bahkan pembuangan yang selalu dilayangkan oleh Gubernur Jenderal. Dalam beberapa kesempatan menguntungkan, ia bisa lolos dari hal tersebut. Kendatipun demikian, tidak sekali dua kali pula ia akhirnya menjalani pengasingan dalam waktu yang cukup lama.

Ambon menjadi pengasingan terakhir yang dijalani oleh Tirto, buntut dari beberapa pemberitaan Medan Prijaji selama rentang tahun 1911-1912.

Dalam Medan Prijaji edisi 17 Mei 1911, Tirto menuding Bupati Rembang, Raden Adipati Djojodiningrat, suami dari almarhumah R.A. Kartini melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tulisan yang dicetak sebanyak dua kali itu menyebut Bupati Rembang bekerja sama dengan Patih Rembang, Raden Notowidjojo, dan diberi judul “Kelakuan yang Tak Patut”.

Lewat tulisan yang sama, Tirto juga mendapat dakwaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Ia dianggap mengkhianati sumber informasi dengan menyebutkan namanya. Tirto pun lantas diamankan selama beberapa bulan di Bogor.

Dari pengamanannya di Bogor, Medan Prijaji edisi 17 Mei 1912 kembali memuat tulisan Tirto yang lagi-lagi diangap mengandung penghinaan terhadap pejabat umum. Kali ini kepada dua orang residen bernama Ravenswaay dan Boissevain dengan tujuan untuk menghalangi putera Djojodiningrat menggantikan ayahnya menjadi bupati.

Keduanya tentu saja melapor kepada Gubernur Jenderal Idenburg karena merasa nama baiknya tercemar oleh pemberitaan Tirto. Seperti angin segar, kekuasaan pengadilan kolonial akhirnya mendapatkan bukti cukup untuk benar-benar menghentikan aktivitas jurnalistik Medan Prijaji sekaligus membuang Tirto dalam waktu yang cukup lama, mulai dari paruh akhir tahun 1912 hingga sepanjang tahun 1913.

Sidang putusan hukuman terhadap Tirto dibacakan pada 22 Agustus 1912 tanpa kehadiran dirinya karena masih dalam masa penyanderaan di Bogor. Pengasingan di Ambon ini sekaligus pula menandai masa kejatuhan Tirto, baik dalam aktivitas jurnalistik, kehidupan pribadi, bahkan mentalnya.

Sekembalinya dari Ambon, Tirto masih berusaha untuk mengembalikan nama baiknya dengan menjadi ‘agitator’, baik lewat pidato lisan maupun tulisannya. Akan tetapi, usahanya berakhir sia-sia, namanya tetap hancur binasa, apalagi di kalangan para jurnalis dan penggerak kebangkitan nasional.

Di sisi lain, Tirto juga tidak bisa berdamai dengan nuraninya sendiri usai putusan pengasingan tersebut, utamanya atas tuduhan pelanggaran kode etik jurnalistik yang ia lakukan. Keadaannya menjadi kian terpuruk sebab pengasingan di Ambon yang memakan waktu lebih dari setahun itu praktis memutus Tirto dari dunia luar.

Tirto bahkan dikabarkan nyaris kehilangan ingatan alias gila menjelang tutup usianya. Usai kembali dari pengasingan di Ambon, beberapa tahun sisa hidup Tirto dilalui dengan depresi berat akibat penderitaan fisik dan batin yang berlangsung terus-menerus.

Harta benda Tirto telah ludes pula untuk melunasi berbagai hutang, termasuk hukuman dendanya. Beruntung, Hotel Medan Prijaji milik Tirto masih sempat dibeli dan diambil alih oleh Raden Goenawan, salah seorang sahabatnya, sebelum seluruh aset dan harta yang tersisa disita oleh negara. Hotel tersebut beralih nama menjadi Hotel Samirono.

Pada usia 38 tahun, Sang Pemula meninggal dunia di dalam kamar hotel tersebut akibat disentri. Tidak ada iring-iringan besar apalagi orang besar yang ikut mengantar Tirto ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Mangga Dua, Betawi.

Pramoedya dan merawat ingatan tentang Tirto

Pramoedya Ananta Toer merupakan tokoh yang berjasa dalam merawat nama dan ingatan perihal sosok Tirto Adhi Soerjo, utamanya berkenaan dengan perjuangan dalam gerakan kemerdekaan Indonesia.

Lewat roman tetralogi Pulau Buru, Pram mewariskan ingatan mengenai Tirto dalam karakter Minke. Sementara lewat buku “Sang Pemula”, ia berhasil merunutkan banyak dokumentasi mengenai jejak langkah Sang Pemula tersebut.

Hikayat mengenai jalan hidup Tirto sebenarnya sudah lebih dulu teringkas dalam syair sederhana karya Priatman yang berjudul “Di Indonesia 1875-1917”. Syair ini pertama kali terbit dalam buku “Perdjoangan Indonesia dalam Sedjarah” dan diterbitkan kembali lewat “Lentera”, edisi 24 Agustus 1962.

Namun begitu, Pram dalam buku “Sang Pemula” mengoreksi syair tersebut karena sejumlah informasinya yang tidak akurat, termasuk tahun lahir dan meninggalnya Tirto. Menurut arsip sejarah yang dikumpulkan Pram, Tirto lahir pada tahun 1880 dan wafat pada 1918.

Menurut Pram pula, Tirto adalah “manusia pemula” dengan tipologi komplet di Indonesia. Tirto menjadi bangsawan-priyayi Jawa pertama yang secara sadar memasuki dunia perniagaan melalui aktivitas jurnalistiknya. Bukan hanya itu, temuan Pram juga menyimpulkan bahwa Tirto menolak tawaran untuk menjadi pegawai negeri di Pemerintahan Hindia Belanda sebanyak tiga kali.

Bagi Pram, kerja-kerja jurnalistik Tirto menjadi titik awal masyarakat pribumi memasuki era pemikiran modern. Dalam Sang Pemula, Pram lugas mengatakan:

”Lahirnya pers pribumi adalah pembukaan pintu gerbang alam demokrasi modern, untuk membedakan dari demokrasi desa yang tidak pernah berkembang dalam tindihan sistem feodal, yang pada gilirannya dalam tindihan kekuasaan kolonial yang memanfaatkannya,”.

Menelaah lebih jauh upaya Pram dalam merawat ingatan tentang sosok Tirto, Pram berusaha menghadirkan Tirto secara lebih jelas dan utuh lewat Sang Pemula, berbeda dari tetralogi Pulau Buru.

Dalam buku yang dapat dikatakan biografi itu, Pram lebih fokus pada sosok Tirto, mulai dari asal keluarga Tirto, pendidikan yang ditempuh, perkenalan awal Tirto dengan dunia tulis-menulis hingga kemudian menjadi jurnalis dan mendirikan kantor pers sendiri. Sang Pemula juga menceritakan bagaimana Tirto menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1918.

Tidak lupa, Pram juga menyisipkan beberapa fiksi hasil karya Tirto di bagian terakhir biografi tersebut. Lewat beberapa karya fiksi ini, refleksi sosok Tirto beserta ideologi yang dipejuangkannya kian terang.

Adapun beberapa tema yang diambil Tirto memang dekat dengan kondisi lingkungan dan peran yang ia geluti, sehingga berada pada lingkaran priyayi, jurnalis, per-nyai-an,dan kolonialisasi. Dengan demikian, karya sastra yang ditulis seseorang memang bisa mengindikasikan kehendak hati dan pikiran sang penulis, dalam hal ini imajinasi dan pikiran Tirto.

Menulis sejak muda hingga mengawali pers pribumi

Tinta pena Tirto telah memulai perjalanan panjang dan sunyi, bahkan sebelum sang pemilik mencapai umur tujuh belas tahun. Tangan Tirto seolah tidak pernah letih merekam pergerakan nasional bangsa ini sekalipun nyawa menjadi taruhannya.

Sebelum mengawali pers pribumi hingga mendapatkan gelar Bapak Pers Nasional, Tirto termasuk angkatan pertama penulis fiksi dalam bahasa Melayu atau Melayu lingua-franca. Ia terhitung pengarang cerita yang sangat produktif.

Namun demikian, hampir seluruh fiksi Tirto tidak pernah bercerita tentang sekolah, teman-teman sekolah, bahkan tentang lingkungan semasa kanak-kanak, sebagaimana umurnya pada saat itu. Karya fiksi Tirto seolah bisu terhadap kehidupan pribadinya yang bisa dikatakan adalah anak kecil mandiri dengan kehidupan berpindah-pindah.

Salah satu karya fiksi Tirto yang tercatat dalam sumber sejarah ialah Cerita Nyai Ratna yang terbit pada tahun 1909. Cerita fiksi ini secara tersirat menerangkan alasan dibalik keluarnya Tirto dari sekolah dokter STOVIA.

Lantas pada rentang tahun 1894 hingga tahun 1895, Tirto barulah aktif berkecimpung di dunia tulis-menulis surat kabar sejak menjadi penulis lepas di sejumlah harian, utamanya terbitan Betawi. Ia rajin mengirimkan berbagai tulisannya ke surat kabar Chabar Hindia Olanda, Pembrita Betawi, serta Pewarta Priangan dengan menggunakan bahasa Belanda atau Jawa.

Pada kurun waktu yang sama, Tirto pernah pula menjadi pembantu tetap di surat kabar Pewarta Priangan yang berlokasi di Bandung. Ketika surat kabar tersebut akhirnya tutup, Tirto pun kembali ke Pembrita Betawi. Di surat kabar inilah, karir jurnalistik Tirto merangkak naik dengan cepat.

Setelah keluar dari STOVIA pada tahun 1900, ia menjadi redaktur di Pembrita Betawi. Setahun kemudian kembali naik menjadi Redaktur Utama. Lalu di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1902, ia dipercayakan posisi sebagai Pemimpin Redaksi Pembrita Betawi menggantikan F Wiggers.

Dengan kata lain, Tirto jugalah pribumi pertama yang menjabat posisi sebagai kepala redaktur sekaligus penanggung jawab surat kabar Melayu milik asing.

Adalah Karel Wijbrands yang menjadi sosok penting dan paling berpengaruh terhadap perjalanan jurnalistik Tirto. Wijbrand memberikan penanaman kesadaran padanya tentang betapa penting jurnalis memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekedar menulis lalu menyebarkan, yakni menjadi “pengawal pikiran Umum”.

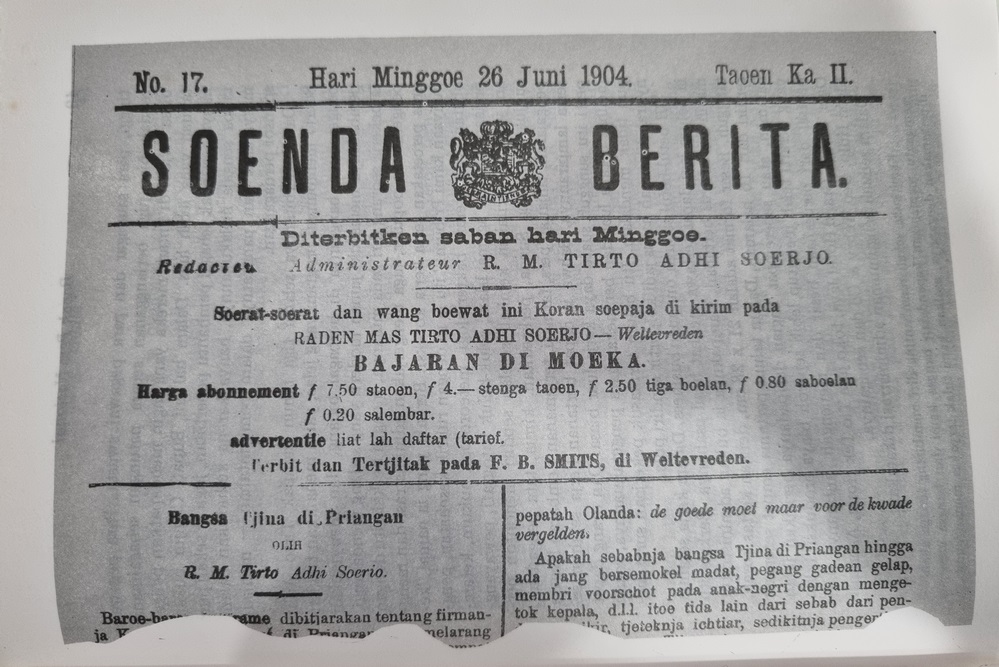

Oleh karena itu di tahun 1903, Tirto menerbitkan surat kabarnya sendiri, tentunya atas nasehat dan masukan dari Karel Wijbrands. Lahirlah Soenda Berita (SB) yang dikemudian hari menjadi tonggak sejarah Pers Indonesia.

Soenda Berita menjadi surat kabar pertama yang dimiliki oleh bangsa pribumi, dikelola oleh pribumi, dan diperuntukkan untuk pembaca pribumi.

Bukan hanya itu, Soenda Berita juga menjadi media awal Tirto dalam belajar mengelola perniagaan surat kabar. Ia berhasil mengelola terbitan Soenda Berita selama kurang lebih tiga tahun sebelum akhirnya kandas karena kerugian di tahun 1906.

Bukan pena Tirto namanya jika surut begitu saja.

Tirto tidak membutuhkan waktu lama untuk menerbitkan surat kabar yang lain setelah kebangkrutannya yang pertama. Sepanjang tahun 1907, ia berhasil menerbitkan dua surat kabar, yakni Medan Prijaji dan Soeloeh Keadilan.

Kedua surat kabar tersebut berperan penting dalam membentuk dan menyebarluaskan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Kemudian menyusul di tahun 1908, Tirto juga menerbitkan Poetri Hindia, pers pribumi pertama untuk perempuan di Bandung.

Popular sejak membongkar Skandal Donner

Selama karier jurnalisnya, Tirto Adhi Soerjo selalu dengan gagah berani membongkar ulah para pejabat kolonial dari berbagai kalangan. Salah satu yang melambungkan nama Tirto ialah reportasenya terkait skandal Residen Madiun, J.J. Donner.

Adapun skandal Donner ialah penurunan Brotodiningrat dari jabatannya sebagai Bupati Madiun secara paksa. Dalam hal ini, Donner telah membuat persekongkolan dengan Patih dan Jaksa-Kepala Madiun, Mangoen Atmodjo serta Adipoetro demi memuluskan niatnya tersebut.

Tirto menemukan surat rahasia Donner kepada Gubernur Jenderal Rooseboom tertanggal 29 November 1902, dengan tuduhan bahwa Brotodiningrat merupakan pemimpin sejumlah kerusuhan di Karesidenan Madiun dan di luar wilayahnya, bahkan mulai dari Banten hingga Banyuwangi. Surat yang sama juga mengatakan bahwa sejumlah kerusuhan tersebut melibatkan beragam kalangan, termasuk para redaktur berbagai koran, guru ilmu sihir, maling, dan pembunuh.

Tirto mengetahui ketidakbenaran di balik tuduhan itu sebab ia memiliki hubungan keluarga yang luas dengan para bupati di Jawa Tengah dan Timur, serta hubungan batin dengan mereka yang ada di Jawa Barat, terutama para priyayi menengah dan rendahan. Tidak perlu waktu lama bagi Tirto untuk mengumpulkan dan menyiarkan berbagai bukti agar dapat membantah tuduhan Donner itu.

Lantas, beberapa koran putih akhirnya ikut mengecam Tindakan Donner dan bersepakat dengan Tirto agar pemerintah melakukan penyelidikan. Pengadilan pun memanggil Brotodiningrat beserta para saksi terkait. Akan tetapi, Donner menghalangi munculnya saksi dengan menggunakan kekuasaannya sebagai residen.

Selanjutnya, putusan akhir pengadilan menyatakan bahwa Brotodiningrat tetap bersalah dan harus menerima hukuman pembuangan ke Padang. Lewat rubrik Dreyfusiana dalam Pembrita Betawi, Tirto melancarkan serangan reportasenya untuk membongkar ketidakbenaran tuduhan Donner sekaligus ketidakadilan putusan hukuman yang diterima Brotodiningrat.

Reportase Tirto yang berturut-turut tersebut kembali disebarluaskan oleh pers putih dengan tajuk serupa, yakni “pernyataan tidak puas sementara terhadap putusan pengadilan”. Masifnya pemberitaan yang menyeret sederet nama-nama besar ini tentu saja menggemparkan Pulau Jawa.

Sekretariat Negara memerintahkan C. Snouck Hurgronje yang waktu itu menjabat sebagai Penasihat Urusan Pribumi untuk kembali melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tuduhan Donner pada Gubernur Jenderal. Celakanya, surat-surat Donner itu tidak dapat ditemukan lagi padahal hanya berjarak beberapa bulan saja sejak keluarnya putusan pengadilan. Sementara itu, Brotodiningrat tetap menjalani masa pembuangannya di Padang.

Maka pada tanggal 29 Desember 1902, C. Snouck Hurgronje dalam surat rahasianya kepada Gubernur Jenderal Rooseboom melaporkan bahwa ia tidak menemukan bukti apapun yang menguatkan berbagai tuduhan Donner pada Brotodiningrat. Lebih jauh, C. Snouck Hurgronje juga menyarankan pengadilan untuk mencabut putusan hukuman kepada Brotodiningrat dengan memberitahukan khalayak luas adanya keliru tafsir terhadap perkara mantan Bupati Madiun tersebut.

Ia mengusulkan agar Brotodiningrat dianggap sebagai korban salah simpul dan keliru tafsir pengadilan.

Sehubungan dengan usul C. Snouck Hurgronje itu, Tirto pun untuk pertama kalinya diperiksa oleh pihak berwajib. Atas saran dan nasehat gurunya di bidang hukum kala itu, Tirto merahasiakan nama-nama yang menjadi sumber informasinya. Tirto berhasil memegang teguh nasihat itu dan tidak mengkhianati sumber informasinya.

Lewat pembongkaran skandal Donner ini, nama Tirto mencuat ke langit dengan predikat jurnalis muda yang berani, tabah, dan informasinya benar.

Jurnalisme advokatif: pers dari rakyat untuk rakyat

Melihat pola tulisan yang dimuat dalam berbagai surat kabar terbitannya, Tirto bisa pula digolongkan sebagai perintis jurnalisme advokasi di Indonesia. Gerakan jurnalisme ini menggunakan kuasa media sebagai senjata untuk memperjuangkan nasib rakyat dan membela kaum tertindas.

Di masa itu, surat kabar hanya berlaku sebagai kegiatan perniagaan atau usaha semata. Pemberitaan masih sebatas menjual tulisan dan informasi dalam berbagai macam bentuk, lebih seringnya mengutip dan menyalin dari pers putih atau pers pemerintah.

Di sisi yang lain, hampir keseluruhan pemberitaan, baik dalam Soenda Berita, Medan Prijaji, Soeloeh Keadilan, maupun Poetri Hindia memuat dan menyuarakan keluhan serta ketidakadilan yang dialami oleh rakyat. Seluruh surat kabar terbitannya selalu terbuka untuk membela kepentingan rakyat.

Pemberitaan Tirto selalu membuka pengaduan serta mengangkat cerita-cerita kesengsaraan rakyat secara terus menerus. Ia mempersilahkan setiap orang Hindia Belanda yang merasa tertindas atau diperlakukan tidak adil oleh pejabat ataupun aparat untuk mengadu pada surat kabar terbitannya.

Dengan kata lain, belum ada model pemberitaan seperti yang terbit dalam surat kabar Tirto kala itu. Sejak semulanya, ia memang ingin mengawal pelaksanaan hak dan kewajiban para pejabat agar tidak ada persekongkolan jahat diantara mereka yang memunculkan willekeur (kesewenang-wenangan) juga favorisme terhadap orang tertentu.

Tirto paham betul, jika penyalahgunaan kekuasaan seperti itu dibiarkan tentu akan merampas kemerdekaan orang lain, utamanya rakyat kecil serta tidak memedulikan ketentuan hukum anak negeri yang berlaku.

Bahkan, surat kabar terbitan Tirto nyatanya juga menjadi media yang mengawal kasus rakyat sampai ke meja pengadilan, bukan hanya sekedar mewartakannya kepada khalayak luas. Ia tidak segan-segan menindaklanjuti keluh kesah rakyat ke ranah hukum meskipun harus ikut melibatkan dirinya secara langsung.

Kegiatan jurnalistik Tirto secara tidak langsung pula telah memberikan pendidikan hukum lewat surat kabarnya. Melalui Medan Prijaji dan Soeloeh Keadilan, Tirto seperti melakukan adaptasi ilmu jurnalistik yang ia peroleh sebelumnya dari Karel Wijbrands untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Hindia Belanda masa itu.

Isu seputar penegakan hukum tentu telah lebih dulu ada, jauh sebelum Tirto menerbitkan Soenda Berita, namun semakin banyak ketika ia mengeluarkan Medan Prijaji. Karena kian banyaknya isu-isu seputar penegakan hukum yang ingin disebarluaskan, Tirto pun menerbitkan Soeloeh Keadilan yang memang disegmentasikan untuk isu tersebut.

Jurnalisme advokasi Tirto semakin terlihat dalam Soeloeh Keadilan. Ia juga menerjemahkan Staatsblad atau lembaran negara yang menjadi sumber Hukum di Hindia Belanda sebelum memberitakannya kepada publik.

Tirto merasa wajib untuk memberikan pengertian agar masyarakat kelas bawah dapat sadar akan hak dan kewajibannya di mata hukum yang pada waktu itu masih ditulis dalam bahasa Belanda.

Oleh karena itu, dalam setiap pemberitaannya, Tirto menggunakan bahasa yang sederhana, namun tajam menusuk kesadaran para pembaca tanpa terkecuali. Jika memang diperlukan, ia tidak jarang menggunakan bahasa sarkastik yang sederhana dalam menyindir sekaligus menyinggung perilaku para pejabat kolonial.

Tirto, pers, dan motor gerakan emansipasi wanita

Aktivitas jurnalistik Tirto nyatanya juga memiliki pengaruh besar terhadap gerakan emansipasi wanita yang dimotori oleh R.A. Kartini. Meski minim pemberitaan, keberhasilan gerakan emansipasi wanita pribumi hari ini tidak lepas dari dorongan pers yang diinisiasi oleh Tirto.

Lebih parah dari kaum laki-laki, kaum perempuan pribumi yang mahir membaca dan menulis kala itu sangat minim bacaan, khususnya yang berkenaan dengan dunia mereka. Semua bacaan tentang dunia perempuan masa itu hanya seputar kaum perempuan kolonial dengan bahasa Belanda tentunya.

Meski begitu, ada kurang lebih 12 orang isteri bupati di Jawa yang mahir menulis dan berkeinginan untuk menerbitkan tulisannya ke dalam surat kabar dengan bahasa Melayu. Lantas, tampillah R.A. Kartini dengan kegiatan sosial barunya yang bertujuan mewadahi keinginan para isteri bupati itu sekaligus pula memberikan bahan bacaan kepada perempuan pribumi.

Kartini melobi Tirto untuk memberikan ruang bersuara kepada para isteri bupati melalui Soenda Berita. Surat kabar ini menjadi terbitan Melayu pertama yang memberikan ruang luas untuk pembaca perempuan karena tidak hanya memberikan rubrik khusus perempuan, namun juga menerima dan menerbitkan tulisan para perempuan yang menulis dalam bahasa Melayu.

Pada mulanya, para penulis perempuan ini hanya menulis tentang resep kue-kue, bagaimana mencegah agar anak tidak ngompol, primbon jamu-jamuan, dan hal-hal domestik lainnya.

Lambat laun seiring berjalannya waktu, para penulis maupun pembaca perempuan Soenda Berita kian bertambah banyak yang tidak hanya terbatas dari Jawa dan Madura.

Oleh sebab itu, dua tahun selepas kepulangannya dari pengembaraan di Maluku, Tirto menerbitkan Poetri Hindia. Surat kabar pertama yang secara khusus diperuntukkan bagi perempuan pribumi ini terbit tepatnya pada tanggal 1 Juli 1908 di Bandung.

Tirto memilih R.T.A. Tirtokoesoemo, seorang presiden Budi Oetomo sebagai pemimpin Poetri Hindia dengan alasan khusus. Ia berharap agar Nyonya Tirtokoesoemo nantinya mau menulis untuk berkala tersebut, yang memang kemudian terkabul tanpa butuh waktu lama. Dalam perjalanannya, surat kabar terbitan Tirto tersebut dikenal pula dengan “Surat Kabar dan Advertentie buat Istri Hindia”.

Keistimewaan pada berkala ini ialah, para penulis perempuan boleh mengirimkan tulisan dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, serta bahasa-bahasa daerah. Nantinya, para redaksi akan menerjemahkan tulisan tersebut ke dalam bahasa Melayu. Bukan hanya itu, seolah tidak ingin membedakan dengan harian Medan Prijaji, Poetri Hindia pun memiliki kantor perwakilan di Belanda dengan J.J. Meijer, bekas asisten residen di Jawa sebagai walinya.

Adapun berkaitan dengan pengaturan redaksi Poetri Hindia, Tirto masih menerapkan hierarki kepriyayian pada masanya. Redaksi dibagi menjadi dua bagian, yakni redaktur kepala dan redaktur biasa yang semuanya diisi oleh perempuan. Di atas redaktur kepala menjabat posisi redaktur utama yang diduduki oleh Nyonya J. Binkhorst -Martel.

Nantinya, posisi tersebut digantikan oleh Laura E. Staal dan Raden Ajoe Tjokro Adi Koesoemo. Sedang jabatan tertinggi yang ditempati oleh perempuan priyayi pribumi kala itu ialah redaktur kepala, yakni Raden Ajoe Hendraningrat.

Sarekat Prijaji dan dukungan kaum elit

Tirto sadar bahwa sekelompok orang memiliki kekuatan dan posisi lebih besar dibandingkan bila berjuang sendirian. Karenanya di tahun 1906, ia mendirikan perkumpulan kaum priyayi dan bangsawan pribumi yang diberinya nama Sarekat Prijaji.

Selepas dari pengembaraannya di Maluku, Tirto segera mengumpulkan kenalan-kenalan kaum bangsawan pribumi, untuk menyampaikan keinginannya terkait pendirian sebuah perhimpunan. Tujuannya sederhana saja, Tirto ingin agar kepentingan orang-orang Bumiputera lebih diperhatikan melalui kehadiran sebuah perhimpunan berbadan hukum.

Tirto kemudian mengajak para bangsawan Bumiputera itu untuk bermusyawarah mengenai rencana pendirian perhimpunan tersebut. Beberapa nama-nama yang Tirto ajak untuk bermusyawarah, antara lain, Raden Mas Prawirodiningrat (Jaksa Kepala Batavia), Taidji’in Moehadjilin (Komandan Distrik Tanah Abang), Tamrin Mohammad Tabrie (Komandan Distrik Manggabesar), serta Bachram (Komandan Distrik Penjaringan) (Raditya & Dahlan, 2008).

Tidak butuh waktu lama bagi Sarekat Prijaji dikenal oleh khalayak luas. Banyak surat kabar berbahasa Melayu di Hindia Belanda menyebarluaskan pendirian perhimpunan tersebut. Mereka mengumumkan kelahiran perhimpunan yang mewadahi seluruh priyayi dan bangsawan Pribumi (berbeda dengan Boedi Oetomo yang khusus bangsawan Jawa) di Hindia Belanda dengan tujuan memajukan anak negeri dari segi pengajaran.

Dalam surat kabar Medan Prijaji (MP/1909/Tahun III/h.6-12) disebutkan sebagai berikut: “Sengaja perhimpunan ini kita orang dirikan karena nyatalah pada masa sekarang ini susah buat memperoleh rejeki jika kurang pelajaran kami, teristimewa pengajaran bahasa Olanda perlu sekali buat memperoleh pekerjaan yang pantas.” (Pendahoeloean M.P. Taoun 1909, MP/-/- /1909/6).

Oleh sebab itu, perhimpunan ini memang memiliki program yang berfokus pada pendidikan. Menurut peneliti Tirto, Raditya dan Dahlan dalam buku Karya-karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo (2008), sedikitnya ada lima realisasi program dari Sarekat Prijaji. Pertama, Sarekat Prijaji mendirikan asrama bagi siswa luar kota yang bersekolah di Betawi. Dalam asrama itu, para siswa akan dijamin mendapatkan perlakuan yang baik, biaya ringan, bahkan yang berasal dari kalangan tidak mampu akan dibebaskan biaya.

Kedua, dalam asrama itu nantinya juga akan ada Taman Kanak-kanak (frobel onderwijs) bagi anak di bawah usia. Ada pula lembaga kursus (Hollandsche Cursus) yang disediakan untuk orang dewasa ataupun siswa yang tidak diterima di sekolah Belanda. Ketiga, Sarekat Prijaji juga akan membantu biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu,namun berprestasi hingga lulus ke jenjang tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang pantas. Dengan kesepakatan biaya pendidikan akan dilunasi ketika siswa tersebut telah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap.

Keempat, Sarekat Prijaji memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi yang tidak perlu dikembalikan uangnya. Terakhir, perhimpunan ini juga membuka taman baca yang menyediakan beragam buku bermanfaat. Nantinya, taman baca ini bisa digunakan oleh seluruh anggota Sarekat Prijaji.

Pada awal berdirinya Sarekat Prijaji, para penggagas awalnya menjadi Pengurus Besar Sementara (Voorlooping Bestuur). Raden Mas Prawirodiningrat menjadi presiden, Tirto sebagai secretaris thesaurier (Sekretaris merangkap Bendahara) serta anggota pengurus lainnya ialah Taidji’in Moehadjilin, Tamrin Mohammad Tabrie, dan Bachram. Sampai hari ini, belum ada informasi terang yang menjelaskan mengapa Tirto hanya menduduki jabatan sebagai secretaris thesaurier, bukannya sebagai ketua.

Belum lama berdiri, Sarekat Prijaji telah mendapatkan popularitas yang tinggi. 700 orang telah mendaftarkan diri untuk menjadi anggotanya. Bahkan, Bupati Cianjur RAA Prawiradiredja memberikan sumbangan sebesar 1000 gulden dan menyarankan agar menerbitkan surat kabar sendiri sebagai upaya penyebarluasan suara dan gerakan dari perhimpunan tersebut.

Inilah yang menjadi cikal bakal terbitnya Medan Prijaji.

Menumbuhkan kesadaran nasionalisme lewat Harian Medan Prijaji

Kepedulian Tirto perihal konsep kebangsaan dan kemerdekaan suatu bangsa tidak ubahnya peribahasa pantang surut layar terkembang. Di tengah cengkeraman kolonialisme Belanda, Tirto tidak hanya menghimpun gerakan kebangkitan nasional lewat organisasi, namun juga media massa.

Pada pertengahan kedua 1910, Medan Prijaji yang merupakan pers terbitan Tirto berubah menjadi surat kabar harian, dengan tiras sebanyak 2000 eksemplar. Surat kabar harian ini selalu tajam mengkritisi pihak pemerintah Kolonial Belanda di setiap pemberitaannya.

Masa kejayaan Medan Prijaji berlangsung selama enam tahun, mulai dari tahun 1909-1911 yang dicetak di percetakan Nix beralamat di Jalan Naripan No.1 Bandung. Kejayaan itu besar kemungkinan dipengaruhi masa pengembaraan Sang Pemula ketika berada di Maluku. Di sana, mata Tirto seolah terbuka dengan berbagai penindasan demi penindasan yang dilakukan oleh pmerintah kolonial Belanda.

Ada delapan butir gagasan yang melandasi penerbitan mingguan ini, di antaranya ialah memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum, menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi hingga membangunkan dan memajukan bangsanya.

Oleh karena itu, Medan Prijaji sejak semulanya memang telah mengambil tempat sebagai ancaman sekaligus lawan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Medan Prijaji yang dengan terang-terangan melakukan perlawanan menjadi momentum yang baru, dan berujung menjadi banyak diikuti oleh berbagai media massa lainnya. Media cetak tidak lagi hanya sebagai media untuk menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang pula menjadi instrumen dalam memperjuangakan kepentingan politik kaum pribumi.

Tirto memilih Medan Prijaji sebagai ujung tombak perlawanannya melawan penjajahan dan sederet kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil serta memberatkan kaum pribumi. Medan Prijaji menjadi opini tandingan atas opini tunggal yang dibangun pihak kolonial Belanda ratusan tahun lamanya terkait kebenaran sistem yang mereka jalankan di Hindia Belanda.

Pada saat yang sama, ia menjadikan Medan Prijaji sebagai alat untuk mempropagandakan perihal konsep kebangsaan dan kesadaran nasionalisme masyarakat pribumi.

Konsep kebangsaan ini sangat jelas tertuang dalam semboyan Medan Prijaji, bahwasanya konsep kebangsaan tidak didasari atas kasta sosial, ras, maupun status sosial karena semuanya itu dipersamakan sebagai bangsa yang terperentah:

“Soeara bagi sekalian Radja-radja, Bangsawan asali dan fikiran, Prijaji dan saudagar Boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terperentah laennja jang dipersamakan dengan Anaknegeri di seloeroeh Hindia Olanda”.

Sepak terjang Tirto melalui Medan Prijaji telah menjadikan pers sebagai alat untuk membela kaum bangsa yang terperintah serta melahirkan gagasan kesadaran kebangsaan, serta keberaniaan masyarakat pribumi untuk menerima resikonya.

Tirto melalui harian Medan Prijaji miliknya berhasil menanamkan benih-benih kesadaran kebangsaan atau nasionalisme yang tumbuh menjadi sebuah semangat gerakan perlawanan. Sebagaimana dicatat dalam berbagai sumber sejarah, gerakan perlawanan tersebut yang menguatkan cita-cita pembentukan sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan bangsa lainnya.

Adapun dampaknya bukan hanya itu. Pergerakan yang dibangun oleh Tirto ini jelas sangat berbahaya bagi stabilitas sistem serta keberadaan pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri. Bahkan, mereka kemudian menerapkan persdelict hingga memberikan stigma ‘macan liar’ terhadap Medan Prijaji.

Sarekat Dagang Islam, perlawanan bersama kaum pedagang

Tidak banyak yang tahu bahwa pendirian Sarekat Dagang Islam bermula dari tulisan Tirto pada Medan Prijaji di tahun 1908 dan 1909. Akibat tulisan tersebut, Tirto mendapatkan kemenangan atas gugatan Kontrolir Purworejo yang akhirnya menghimpun kepercayaan dan dukungan masyarakat pribumi terhadap dirinya.

Selama proses sidang gugatan tersebut, ada ratusan penduduk Desa Bapangan yang bersedia membayar denda apabila Tirto kalah dan harus membayar hukuman denda. Tidaklah mengherankan, mingguan Hindia Belanda Koloniaal Weekblad yang juga banyak dibaca kala itu menggambarkannya sebagai “pembela orang kecil”.

Tirto pun lantas menggunakan momentum tersebut untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang resmi berdiri pada tanggal 5 April 1909 dengan sebuah gedung sewaan di Tanjakan Empang, Bogor sebagai markas pusatnya.

Organisasi ini menggunaan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya dan agama Islam sebagai unsur pengikatnya. Sehingga, SDI didirikan bertujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar non pribumi pada saat itu.

Mengutip dari kata pengantar pembukaan SDI, diketahui bahwa sejarah pembentukan ini dimulai dari pertemuan pertama di rumah Tirto Adhi Soerjo yang berlokasi di Bogor pada tanggal 27 Maret 1909. Bogor kemudian menjadi markas pusat dari SDI. Dalam pembentukan organisasi tersebut, juga terhimpun donasi sebanyak 1000 Gulden.

Tidak membutuhkan waktu lama, SDI mulai mendapatkan permintaan untuk mengirimkan anggotanya guna menjelaskan maksud dan tujuan organisasi tersebut di berbagai daerah. Salah satunya datang dari pejabat era kolonial di Ciamis bernama Weffenbach yang mengirimkan 30 Gulden dan meminta untuk dikirimkan seseorang dari SDI untuk memberikan semacam propaganda pada masyarakat Ciamis.

Menanggapi hal tersebut, Tirto Adhi Soerjo segera berangkat menuju Ciamis dengan membawa dokumen AD/ART Sarekat Dagang Islam yang sebelumnya telah diterjemahkan dari Bahasa Melayu ke Bahasa Sunda.

Peristiwa tersebut merupakan salah satu tonggak bersejarah SDI. Untuk pertama kalinya, SDI yang diwakili oleh Tirto mengadakan propaganda dan dihadiri oleh 400 pedagang dan tukang-tukang dari seantero Afdeeling Ciamis. Propaganda SDI yang pertama ini juga dihadiri tokoh setempat seperti Bupati Ciamis, Asisten Residen Ciamis hingga para pedagang besar Tionghoa.

Melalui SDI, Tirto banyak memberikan perhatian besar terhadap dunia perdagangan. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah Batik.

Tirto pernah memberikan sumbangan saran kepada perhimpunan priyayi di Solo, yaitu Perhimpunan Habiproyo perihal keadaan di tanah Pasundan yang kala itu tidak memiliki banyak pembantik sehingga harus mendatangkan kain batik ßdari Solo. Namun, organisasi perdagangan yang kurang tepat membuat keuntungan yang didapatkan Solo kurang memadai, sedangkan harga batik di Pasundan sangat mahal.

Ia lantas memberikan saran kepada perhimpunan Habiproyo untuk mengadakan pameran, seperti yang dilakukan oleh perimpunan Oost en West yang telah berhasil memasarkan hasil kerajinan tangan lokal hingga Eropa dan Amerika.

Tirto percaya bahwa ketika para pedagang Islam Hindia Belanda bersatu, maka keberadaan mereka menjadi kuat dan teguh, tidak ubahnya dengan lidi yang diikat menjadi satu. Para pedagang Islam Hindia Belanda ini akan mampu menjaga dan membantu satu sama lain di bawah perserikatan berbadan resmi dan dilindungi undang-undang negeri pada waktu itu.