-

Mulai

Mulai -

Kepulauan Maluku memiliki kisah masa lalu yang cemerlang saat buah pala dan rempah-rempah menjadi primadona perdagangan dunia. Seiring dengan perubahan zaman gaungnya semakin surut. Kini tak hanya konservasi yang diperlukan namun juga mencari peluang baru agar tak sekadar menjadi kenangan.

Kepulauan Maluku memiliki kisah masa lalu yang cemerlang saat buah pala dan rempah-rempah menjadi primadona perdagangan dunia. Seiring dengan perubahan zaman gaungnya semakin surut. Kini tak hanya konservasi yang diperlukan namun juga mencari peluang baru agar tak sekadar menjadi kenangan. -

Jalur-jalur kuno pembawa rempahRasa adalah bahasa lain dari sebuah kemewahan. Ia juga menjadi candu yang terkadang mampu membuat manusia hilang akal. Setidaknya, untuk memperoleh rasa, Bangsa Romawi di awal masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus sekitar 27 Sebelum Masehi (SM), harus menghabiskan seratus juta sestersius setiap tahun untuk mengimpor lada, rempah-rempah lainnya, mutiara, sutra dari China, serta parfum dari Timur.Selengkapnya

Jalur-jalur kuno pembawa rempahRasa adalah bahasa lain dari sebuah kemewahan. Ia juga menjadi candu yang terkadang mampu membuat manusia hilang akal. Setidaknya, untuk memperoleh rasa, Bangsa Romawi di awal masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus sekitar 27 Sebelum Masehi (SM), harus menghabiskan seratus juta sestersius setiap tahun untuk mengimpor lada, rempah-rempah lainnya, mutiara, sutra dari China, serta parfum dari Timur.SelengkapnyaJalur-jalur kuno pembawa rempah

Oleh Virna P Setyorini

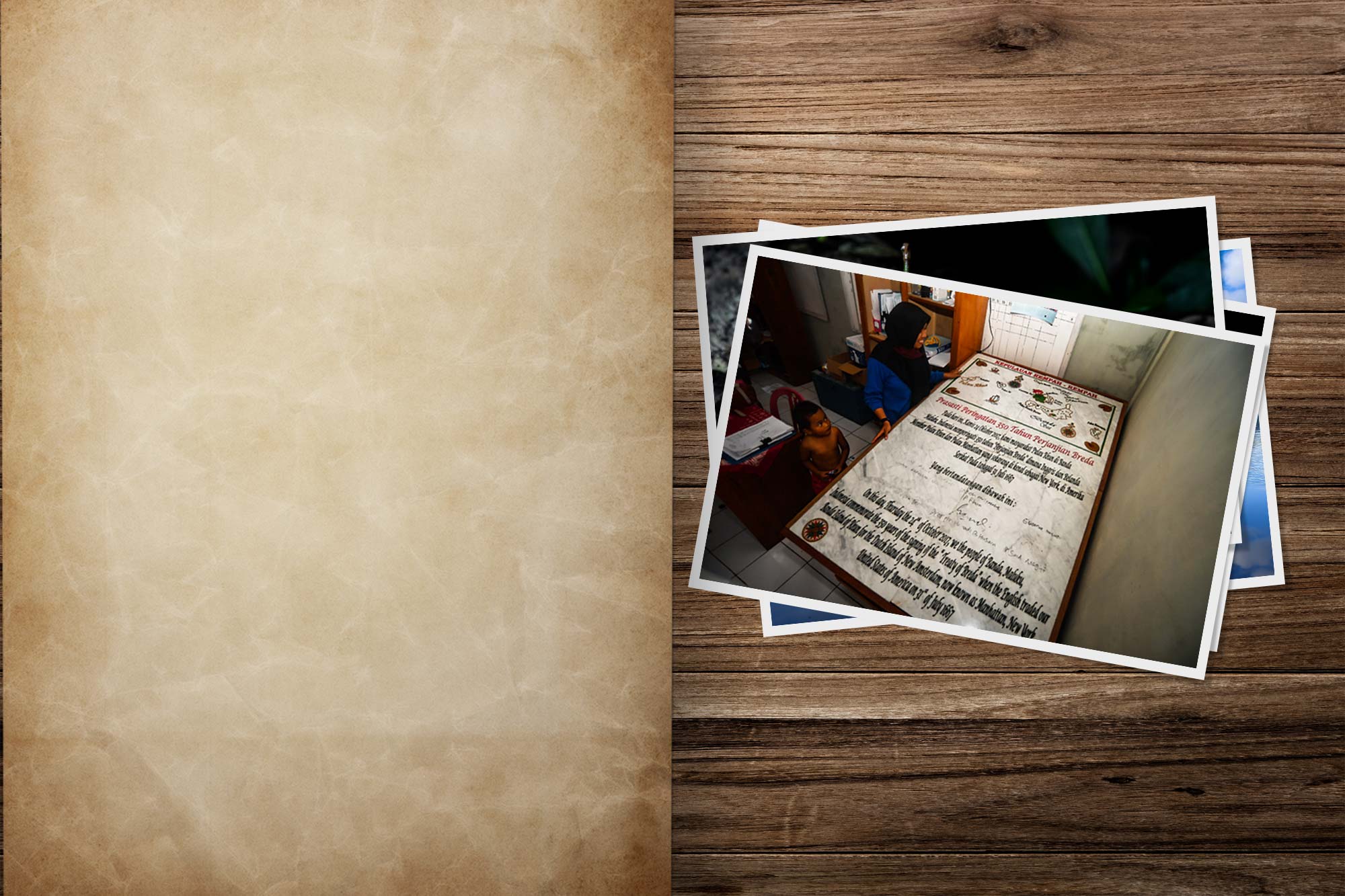

Warga melihat prasasti peringatan 350 tahun perjanjian Breda di Pulau Run, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Rasa adalah bahasa lain dari sebuah kemewahan. Ia juga menjadi candu yang terkadang mampu membuat manusia hilang akal.

Setidaknya, untuk memperoleh rasa, Bangsa Romawi di awal masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus sekitar 27 Sebelum Masehi (SM), harus menghabiskan seratus juta sestersius setiap tahun untuk mengimpor lada, rempah-rempah lainnya, mutiara, sutra dari China, serta parfum dari Timur.

Ratusan kapal dagang berlayar menuju pelabuhan di India dan Afrika Timur dari Roma yang menjadi Ibu Kota Kekaisaran Romawi, menyusuri Laut Mediterania untuk menembus Terusan Necho dari Sungai Nil hingga mencapai Laut Merah yang mengarahkan mereka ke Teluk Aden di ujung selatan Jazirah Arab.

Jalur pelayaran kuno sebelum ada Terusan Suez untuk mencapai Samudera Hindia dari Benua Eropa tersebut tercatat dalam The Periplus maris Erythraei, sebuah teks dari Alexandria yang diperkirakan berasal dari tahun 76 Masehi.

Bangsa Romawi rela menukar emas dan perak mereka untuk mendapatkan kemewahan rasa pedas lada dan rempah-rempah lainnya, sekalipun itu berarti harus mengancam stabilitas keuangan pemerintahan.

Apicius de re Coquinaria, buku masak kuno Eropa yang menyajikan menu-menu khusus bagi kalangan istana dan orang-orang kaya selalu menyertakan rempah-rempah. Walau masih kontrovesi, namun banyak ilmuwan yang meyakini buku tersebut berkaitan dengan seorang ahli gastonomi kaya yang hidup mewah bernama Marcus Gavius Apicius yang hidup di masa Kekaisaran Augustus dan Tiberius sekitar 80 SM hingga 40 Masehi.

Salah satu resep dalam buku Apicius bernama Ius Album In Assum Leporem atau Saus Putih untuk Kelinci, menyajikan daging kelinci dengan lada, lovage, jinten, biji seleri, kuning telur yang diaduk menjadi pasta sebagai bumbu yang nantinya dimasukkan ke dalam kaldu yang juga ditambahkan wine, minyak, cuka, dan bawang yang dicincang.

Lalu mereka akan mengaduknya dengan berbagi tumbuhan herbal yang diikat menjadi satu sehingga akan memberikan rasa yang samar pada kaldu. Sebagai catatan, untuk setiap kata "pepper" dalam resep Romawi kuno di sana bisa merujuk pada merica panjang yang tumbuh di India bernama latin Piper longum.

Namun selain lada, kata itu juga diyakini bisa merujuk pada rempah-rempah lainnya seperti pala atau Myristica fragrans yang hanya tumbuh alami di Kepulauan Banda, lalu "allspice" yang memiliki aroma yang menyenangkan seperti cengkeh, tumbuh di Kepulauan Karibia.

Profesor riset bidang sejarah lokal dan global Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Erwiza Erman mengatakan rempah-rempah digunakan untuk bahan campuran makanan, parfum dan obat-obatan. Di masa Imperial Roma, lebih banyak digunakan untuk pengobatan dan pengawetan.

Begitu lekatnya rempah-rempah dalam kehidupan mereka, hingga di akhir abad pertama Masehi dibangunlah sebuah gudang khusus rempah di Roma, sehingga mereka bisa mendapatkan komoditas-komoditas eksotis itu kapan saja. Sebuah kemewahan hakiki di zamannya.

Buah pala (Myristica fragrans) merah dan pala belanda atau albino di Pulau Run, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Catatan Hippalus

Seorang navigator Yunani yang hidup pada abad 1 SM di Alexandria, Mesir, bernama Hippalus mencatatkan perihal banyaknya pusat perdagangan tua di Afrika, Arab dan India kala itu dalam buku the Periplus of the Erythaean Sea.

Ia mampu melakukan pelayaran dari Laut Merah ke bagian selatan India bernama Muziris yang kini bernama Kerala, Arikamedu yang kini dikenal sebagai Tamil Nadu, dan tempat-tempat lain di India selama 40 hari. Itu semua dapat dilakukannya setelah menemukan angin muson.

Dengan angin muson Barat Daya, menurut Erwina, para pelaut dapat berlayar dari Laut Merah menuju India. Sebaliknya, kapal-kapal layar dari India menuju barat melalui Teluk Aden. Dari sana para pedagang akan melanjutkan jalan darat ke bagian timur Afrika atau jalur laut sampai Zanzibar, lalu melanjutkan ke utara hingga mencapai pelabuhan Alexandria.

Banyak pihak yang terlibat dalam peredaran rempah-rempah di periode klasik. Para pedangan Yahudi, kata Erwina, juga berperan penting dalam perdagangan antara dunia Islam dan Kristen di abad ke 9 Masehi.

Sementara pedagang-pedagang Arab membawa rempah-rempah menuju India dan Nusantara, yang kemudian memungkinkan terjadinya proses islamisasi. Pedagang India dan Sri Lanka membawanya ke timur Afrika, sedangkan pedagang Kilwa membawanya ke timur India lalu Sri Lanka dan kota-kota pantai di timur Afrika.

Namun ternyata perdagangan rempah-rempah itu jauh lebih tua dari yang dibayangkan. Sejarawan dari Universitas Indonesia (UI) Dr Bondan Kanumoyoso dalam perbincangannya dengan ANTARA menyinggung perihal hasil riset yang menemukan cengkeh di Terqa, sebuah kota kuno di situs Tell Ashara yang terletak Suriah, dan diperkirakan berasal dari tahun 1720 SM.

Lalu ada pula hasil riset yang dilakukan Asley Scott dan rekan-rekannya berjudul Exotic foods reveal contact between South Asia and the Near East during the second millennium BCE yang diterbitkan PNAS pada 21 Desember 2020 tersebut mengidentifikasi sisa makanan pokok dan makanan eksotis yang dikonsumsi di Zaman Perunggu dan Zaman Besi awal di Mediterania.

Meski berbagai aspek dari perdagangan awal tersebut masih belum diketahui, namun beberapa temuan luar biasa tidak diragukan lagi bahwa perdagangan rempah-rempah Indo-Mediterania sudah ada selama Zaman Perunggu.

Biji lada yang digunakan untuk mumifikasi Ramses II pada 1213 SM berasal dari selatan India dan cengkeh yang merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku ditemukan di Terqa, Suriah, yang berasal dari tahun 1720 SM, kemungkinan dibawa mengikuti rute tidak langsung ke Mesopotamia melalui rute perdaganan Asia Selatan.

Tutup -

Mengendus aroma rempah hingga ke BandaPada 3 Juli 1468, Duke of Burgundy bernama Charles the Bold memperistri Margaret of York di sebuah rumah seorang pedagang kaya di Damme, Belgia. Pernikahan itu diikuti dengan perayaan mewah, melebihi standar kemewahan orang-orang Burgundi yang sudah terkenal dengan kemewahannya.Selengkapnya

Mengendus aroma rempah hingga ke BandaPada 3 Juli 1468, Duke of Burgundy bernama Charles the Bold memperistri Margaret of York di sebuah rumah seorang pedagang kaya di Damme, Belgia. Pernikahan itu diikuti dengan perayaan mewah, melebihi standar kemewahan orang-orang Burgundi yang sudah terkenal dengan kemewahannya.SelengkapnyaMengendus aroma rempah hingga ke Banda

Oleh Virna P Setyorini

Sebuah lukisan dinding bergambar prajurit era kolonial di Pulau Banda Naira, Banda, Maluku Tengah Maluku, Sabtu (14/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Pada 3 Juli 1468, Duke of Burgundy bernama Charles the Bold memperistri Margaret of York di sebuah rumah seorang pedagang kaya di Damme, Belgia. Pernikahan itu diikuti dengan perayaan mewah, melebihi standar kemewahan orang-orang Burgundi yang sudah terkenal dengan kemewahannya.

Keduanya mengenakan mahkota yang megah, dihiasi mutiara. Parade besar-besaran dilakukan di Bruges, permadani digantungkan di rumah-rumah di sana, pesta dengan hidangan mewah digelar, pertunjukan topeng dibuat meriah, perhiasan-perhiasan yang digunakan mengesankan setiap mata, hingga menjuluki pernikahan tersebut sebagai "pernikahan abad ini".

Pada perayaan pernikahannya itu, Duke of Burgundy menyajikan resep-resep masakan yang menggunakan 380 pon lada yang disajikan kepada para tamu. Dari resep-resep tersebut dapat menunjukkan tingkat konsumsi per kapita lada saat itu 10 hingga 100 kali lebih besar dari saat ini.

Semua itu menunjukkan perilaku konsumer rempah Eropa yang luar biasa besar pada Abad Pertengahan, kata Profesor riset bidang sejarah lokal dan global Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Erwiza Erman.

Harganya begitu mahal karena melalui perjalanan sangat panjang. Mungkin jika tidak karam bersama kapal yang diterjang badai di Samudera Hindia, bisa saja hilang oleh bajak laut, atau berpindah tangan ke perompak di Jalur Sutra.

Pada abad 14 hingga 17, wilayah Nusantara memang berjaya dengan ekspor ladanya, sekalipun komoditas itu sesungguhnya berasal dari tumbuhan asli di selatan India, yang jauh sebelumnya di bawa dan ditanam di wilayah yang sekarang bernama Indonesia.

Sepanjang pantai barat Sumatera dari Aceh hingga Lampung penuh dengan lada. Komoditas itu pun ada di selatan Borneo, tepatnya di selatan Banjarmasin.

"Kita belum tahu kapan itu dibawa. Penelitian arkeologi perlu dilakukan agar tahu sejak kapan itu diperdagangkan. Lada ini makanan istana, sehingga di Eropa ada pernikahan yang menghabiskan 380 pon lada dan menandakan komoditas ini merupakan primadona," ujar dia.

Namun rempah-rempah yang ditanam di wilayah tropis dan subtropis tidak melulu soal lada, karena setidaknya ada 500 hingga 700 jenis di seluruh dunia. Erwina mengatakan angka itu sangat mungkin bertambah.

Kekuatan cengkeh dan pala

Ada pala atau Myristica fragrans dan cengkeh dengan nama Latin Syzygium aromaticum yang merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku. Yang dalam perjalanan panjangnya juga telah banyak mempengaruhi sejarah dunia.

Komoditas cengkeh sampai pula ke Madagaskar dan Zanzibar di Afrika, bahkan kini mampu menggeser kualitas cengkeh Nusantara dan justru mengekspornya ke Indonesia pada 1970-1980. Pedagang Arab dan India bekerja sama menjadi pemilik perdagangan cengkah bahkan hingga sekarang.

Sedangkan pala yang tumbuh di Kepulauan Banda, Maluku, menjelajah hingga ke Grenada di Kepulauan Karibia mengingat wilayah tersebut sempat menjadi daerah-daerah jajahan Portugal dan Spanyol. Namun yang jelas sejak abad ke-7 Masehi pala sudah banyak digunakan sebagai obat di Suriah dan Arab.

Pala pun menjadi rempah-rempah terpenting kedua setelah lada di Jerman. Otto Warburg penerima Nobel Fisiologi atau Kedoktean tahun 1931 menyebut catatan penulis Hildegard of Bingen yang hidup antara tahun 1098 hingga 1179 di sana menjadi yang pertama menyebutkan jika seseorang memakan pala akan membuka hatinya dan memurnikan indranya dan memberikan pemahaman yang baik.

Rempah eksotis dari Kepulauan Banda yang dikonsumsi dalam jumlah sama dengan kayu manis dan cengkeh pada kue tart akan menenangkan semua kepahitan hati, dan membuat semangat gembira, menurut Bingen.

Ahli botani dari Nord-Pas de Calais, Prancis, Mattaeus Lobelius pada 1576 membuat laporan tentang “dosis mematikan” pala yang ternyata menunjukkan efek narkotiknya dengan menyebabkan ledakan tawa dan halusinasi. Zat psikoaktif membentuk sekitar 15 persen minyak, terutama myristicin dan elemicin di mana keduanya diubah oleh enzim hati menjadi amfetamin yang hampir seefektif mescaline.

Tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa rempah sebenarnya telah menjadi candu dan membuat bangsa Eropa rela bersusah payah mencari jalur-jalur baru, menghindari kekuatan Dinasti Ottoman di Anatolia untuk menggapai sumber candunya itu. Penjelajah Portugis Bartolomeus Dias membuka semua pelayaran-pelayaran panjang itu pada 1487 menyusuri barat hingga mencapai Afrika Selatan, yang kemudian diikuti penjelajah Portugis lainnya Vasco da Gama pada 1497-1498 hingga mencapai Kalikut, India.

Suasana Gereja Tua Banda di Pulau Banda Naira, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (14/11/2020).ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Jalur perdagangan baru

Pada abad 10 hingga 15 Masehi, pusat perdagangan rempah ada di bawah kerajaan Islam yang terdesentralisir. Laut Tengah pada 1450 dikuasai pedagang-pedagang Arab, Venesia, Genoa dan Pisa yang dalam perjalanannya bahkan memunculkan multimiliarder seperti Filippo di Amedeo de Peruzzi dan Jakob Fugger di Eropa.

Kontrol Mesir dan Turki yang berada di bawah Dinasti Ottoman begitu kuat dalam perdagangan rempah-rempah saat itu, terkorporasi di wilayah Afrika Utara. Sementara di Afrika Timur, Kesultanan Kilwa yang berada di wilayah Tanzania dipimpin seorang pangeran berdarah Persia bernama Ali ibn al-Hassan Shirazi menjadi kerajaan maritim terbesar di sana dan menguasai rute perdagangan dengan India, Sri Lanka, China hingga Australia dengan produk rempah-rempah termasuk cengkeh, emas, gading gajah, permata dan keramik.

Armada Vasco da Gama yang akhirnya menaklukkan pesisir Afrika Timur itu dengan menyusuri Tanjung Harapan dan memulai era kolonialisme Portugal hingga ke Asia. Tidak puas hanya menguasai India dengan mengutus Dom Francisco de Almeida, sejak 1509 Raja Portugal Manuel I mengirim armadanya yang dipimpin Diogo Lopes de Sequeira untuk menjalin hubungan langsung dengan Malaka yang menjadi lokasi paling stategis yang mengontrol perdagangan rempah-rempah antara India dan China.

Ferdinand Magellan yang dikemudian hari mampu membawa armada layarnya menyelesaikan circumnavigation mengelilingi Bumi juga ada di atas kapal menuju Malaka tersebut. Namun Sequeira toh tidak pernah berhasil menguasai Malaka.

Baru pada 1511, Afonso de Albuquerque yang sebelumnya mampu menaklukkan Goa berhasil menguasai Malaka dan mengirimkan utusannya menjalin hubungan perdagangan laut dengan China, Thailand, Timor yang akhirnya berhasil menemukan “Kepulauan Rempah-rempah” di Banda.

Ekspedisi khusus menggapai Kepulauan Banda tempat pala dan cengkeh berada tersebut diserahkan kepada navigator Portugis António de Abreu dan penjelajah berkebangsaan sama Francisco Serrão dengan menyusuri pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa hingga mencapai Timor. Portugis pada akhirnya mampu mencapai Kepulauan Banda di mana pala berada pada 1512.

Kompetisi bangsa-bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah melalui jalur laut semakin kuat setelahnya, memotong jalur-jalur pedagang Arab, India dan China. Erwina mengatakan, pernah di 1592 pasukan Inggris menangkap kapal rempah Portugis dari Azores yang memuat 425 ton lada, 45 ton cengkeh, 35 tong kayu manis, tiga ton bunga pala, tiga ton pala, 25 ton cochineal, eboni, gading, mutiara dan permata yang diperkirakan nilainya hampir mencapai setengah juta pound.

Kontrol Portugis terhadap perdagangan rempah-rempah dengan bekerja sama langsung dengan penguasa di Nusantara bersaing dengan Belanda yang akhirnya menguasai seluruhnya lewat perusahaan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada periode 1500 hingga 1800.

VOC yang didirikan Maret 1602, kata sejarawan dari Universitas Indonesia (UI) Dr Bondan Kanumoyoso, mendapat hak-hak istimewa dari negara atau octrooi yang membolehkannya memiliki tentara, memiliki mata uang sendiri, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, memungut pajak, bernegosiasi dengan negara lain hingga menyatakan perang. Mereka segera mendirikan markas di Batavia di Pulau Jawa, lalu Kepulauan Banda di mana mereka menjalankan monopoli atas pala dan fuli.

Korupsi pada akhirnya "membubarkan" VOC. Perusahaan dagang multinasional terbesar itu, menurut Bondan, akhirnya bangkrut karena ulah pegawainya sendiri dan invasi tentara Napoleon Bonaparte ke Belanda pada Maret 1789, dengan meninggalkan hutang begitu besar.

Pada abad 19 hingga 20, jalur rempah-rempah dari Kepulauan Rempah mulai memudar, tidak sekuat masa Kekaisaran Roma berjaya atau saat Dinasti Ottoman menguasainya, seiring munculnya komoditas primadona baru seperti teh, kopi, gula dan karet, ujar Erwina.

Aroma rempah-rempah di koloni-koloni yang tercipta dari jalur rempah terhubung pun mulai samar memudar, meninggalkan cerita-cerita lama tentang kehebatan lada, pala, cengkeh, kapulaga, kapur barus, jinten dan rempah-rempah lainnya yang menjadi candu sejak ribuan tahun lalu.

Tutup -

Jejak Hongitochten di Maluku UtaraPetualangan mencari rempah oleh negara-negara di Eropa dimulai ketika Dinasti Ottoman yang berada di wilayah Turki kala itu menaikkan harga yang membuat kelangkaan rempah-rempah di Benua Biru. Melonjaknya harga rempah-rempah membuat beberapa kerajaan memutuskan mencari sendiri asal dari komoditas itu, yang mulai dikenal di Eropa berkat perdagangan darat Jalur Sutra.Selengkapnya

Jejak Hongitochten di Maluku UtaraPetualangan mencari rempah oleh negara-negara di Eropa dimulai ketika Dinasti Ottoman yang berada di wilayah Turki kala itu menaikkan harga yang membuat kelangkaan rempah-rempah di Benua Biru. Melonjaknya harga rempah-rempah membuat beberapa kerajaan memutuskan mencari sendiri asal dari komoditas itu, yang mulai dikenal di Eropa berkat perdagangan darat Jalur Sutra.SelengkapnyaJejak Hongitochten di Maluku Utara

Oleh Prisca Triferna Violleta

Warga melihat prasasti peringatan 350 tahun perjanjian Breda di Pulau Run, Banda, Maluku Tengah,Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Petualangan mencari rempah oleh negara-negara di Eropa dimulai ketika Dinasti Ottoman yang berada di wilayah Turki kala itu menaikkan harga yang membuat kelangkaan rempah-rempah di Benua Biru. Melonjaknya harga rempah-rempah membuat beberapa kerajaan memutuskan mencari sendiri asal dari komoditas itu, yang mulai dikenal di Eropa berkat perdagangan darat Jalur Sutra.

Sejarawan dari Universitas Indonesia (UI) Dr Bondan Kanumoyoso mengatakan kisah rempah dari Kepulauan Maluku itu telah memiliki sejarah panjang. Bahkan, ekskavasi arkeologi peninggalan kerajaan kuno Mesopotamia di situs Terqa, Suriah, menemukan jambangan yang berisi cengkeh bernama latin Syzygium aromaticum yang berasal dari sekitar tahun 1.700 Sebelum Masehi (SM).

"Jadi percaya atau tidak, cengkeh itu sudah diperdagangkan sejak zaman dunia kuno. Jadi setelah itu cengkeh sempat tidak terlalu tren, tapi sudah menjadi komoditas dengan harga mahal," kata Bondan.

Pencarian rempah dan kepulauan penghasilnya memulai Abad Penjelajahan bangsa Eropa pada abad ke-16, dengan Portugis menjadi bangsa pertama yang masuk ke Nusantara setelah mereka menaklukkan Malaka pada 1511, dan berhasil mencapai Kepulauan Banda di 1512.

Sementara itu, Spanyol juga mengirimkan Ferdinand Magellan yang sebenarnya berkebangsaan Portugis untuk memulai pencarian mereka dan berhasil mencapai wilayah Kerajaan Tidore di Maluku Utara pada November 1521, meski saat itu pemimpin ekspedisi sudah digantikan Juan Sebastian Elcano karena Magellan terbunuh dalam perang Mactan di Filipina, beberapa bulan sebelumnya.

Sejak kedatangan mereka, Spanyol dan Portugis mulai mendominasi perdagangan rempah-rempah berupa pala dan cengkeh di Kepulauan Maluku.

Persaingan mereka berlanjut dengan memanfaatkan rivalitas dua kerajaan besar yang berada di wilayah itu, Ternate dan Tidore. Portugis bersekutu dengan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan Tidore.

Dominasi kedua negara itu mulai pudar ketika Belanda tiba di Kepulauan Maluku pada Maret 1599 yang sukses membawa pulang rempah-rempah. Keuntungan dari perjalanan itu menjadi salah satu faktor pada 1602 dibentuk persekutuan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

VOC memiliki hak-hak istimewa seperti memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain sampai menyatakan perang. Kekuasaan yang cukup luas itu juga membuat VOC mampu melakukan segala cara untuk melakukan monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Maluku, atau yang kini dikenal sebagai Hongitochten atau Pelayaran Hongi.

Hongitochten adalah pelayaran pengawasan yang dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelebihan produksi rempah. Menggunakan armada perahu kora-kora, sebuah perahu tradisional Maluku, VOC mengitari wilayah kepulauan itu untuk memastikan bahwa tidak ada penyelundupan dan penjualan ke pihak lain.

VOC juga mengadakan kesepakatan dengan raja-raja Maluku untuk memperkuat cengkraman monopoli rempah di bumi Moloku Kie Raha.

"Dengan kesepakatan yang diatur sedemikian rupa yang memberi keuntungan kepada penguasa Maluku tapi dengan itu VOC bisa mengendalikan perdagangan cengkeh itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Ini yang menyebabkan kemudian VOC bisa menegakkan monopoli dengan menghentikan produksi rempah-rempah di Maluku Utara karena mereka anggap itu daerah yang sangat tidak bisa dikendalikan karena ada dua kesultanan besar Ternate dan Tidore," kata Bondan.

Saat itu salah satu cara untuk menjaga harga komoditas, VOC menerapkan ekstirpasi atau pemusnahan pohon cengkeh dan pala untuk mengekalkan monopoli serikat dagang itu. Pada masa Hongitochten diterapkan, jika diketahui ada desa yang menanam cengkeh atau pala maka mereka akan menghancurkan desa beserta dengan pohon-pohon penghasil rempah dan membunuh penduduknya.

Pengunjung melihat cengkeh kering yang dijemur oleh masyarakat kampung Kalaodi di kecamatan Tidore Timur, kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada Minggu (1/11/2020). Kampung Kalaodi merupakan salah satu daerah penghasil cengkeh terbesar di Maluku Utara (ANTARA/Prisca Triferna)

Kisah cengkeh Afo

VOC sudah dibubarkan pada 1799, Indonesia sudah merdeka dari Belanda sejak proklamasi 1945. Namun jejak kolonialismenya masih bisa dilihat di beberapa wilayah, termasuk di Kepulauan Maluku.

Di Maluku Utara, terdapat Pulau Makian yang kini dikenal sebagai penghasil kenari. Tapi siapa sangka, sejarah kenari di pulau itu dimulai ketika VOC membeli pohon cengkeh di pulau itu dan membakar hingga ke akar-akarnya pohon milik masyarakat yang tidak ingin menjual kepada mereka.

Jejak Hongitochten di sana ada pada kisah awal munculnya kenari yang diturunkan dari generasi ke generasi lewat cara tutur, kata Usman Hadi, salah satu petani dan pemilik kebun kenari di Desa Suma, Pulau Makian.

"Mereka beli dari buah, batang, daun sampai akar. Pada akhirnya cengkeh secara tidak langsung hilang di Pulau Makian," kata Usman menceritakan bagaimana VOC memborong habis pohon cengkeh di pulau tersebut.

Melihat hal itu nenek moyang penduduk desa yang berada di kaki gunung berapi aktif Kie Besi itu lalu mencari cara untuk mempertahankan penghidupan mereka. Kenari lalu menjadi pilihan untuk menggantikan komoditas cengkeh atau dalam bahasa lokal sering disebut gau medi, yang kondisinya bertahan sampai sekarang.

Sementara itu, jejak Hongitochten dan ekstirpasi masih dapat dilihat di Ternate, yang memiliki pohon cengkeh tertua di dunia berusia ratusan tahun yang disebut Cengkeh Afo. Berada di lereng Gunung Gamalama, tepatnya di Desa Tongole, Kelurahan Marikurubu, Cengkeh Afo menjadi saksi bisu usaha masyarakat lokal menyelamatkan cengkeh dari monopoli VOC.

Menurut Ketua Cengkeh Afo dan Gamalama Spices Community Jauhar Mahmud, nama Afo sebenarnya merujuk pada pohon kayu besar yang dipakai untuk menyembunyikan cengkeh dari mata Belanda saat Hongitechten diterapkan.

"Afo adalah pohon liar yang memang bertumbuh di semua lereng gunung, bentuk daunnya lebat, batangnya besar," kata Jauhar

Sama seperti di Makian, kala itu VOC membeli seluruh pohon cengkeh mulai dari buah, batang, daun sampai akar. Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat kala itu yang takut komoditas cengkeh akan punah di kemudian hari.

Terdapat tiga pohon cengkeh berusia ratusan tahun di desa itu yang dijuluki Afo I, Afo II dan Afo III. Namun sayang Afo I yang sudah berusia kurang lebih 500 tahun sudah roboh sekitar tahun 2001 dengan Afo II yang berusia 250 tahun roboh pada 2019.

Yang tersisa kini hanya Afo III yang berusia 200 tahun, tergolong jauh lebih muda dibandingkan "kakak-kakaknya" yang memiliki peranan penting dalam menjaga keberadaan spesies cengkeh tersebut di tanah Maluku. Dan, menurut Jauhar, bibit Cengkeh Afo sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia bahkan sampai Zanzibar di Tanzania.

"Belanda menerapkan sistem monopoli untuk memiliki cengkeh sebanyak mungkin. Kalau tidak mampu menjual maka membumihanguskan. Makanya para petani waktu itu berpikir kalau semacam ini berarti anak cucunya tidak akan menikmati cengkeh maka dengan inisiasi sendiri menanam cengkeh jauh dari pemantauan penjajah di lereng Gunung Gamalama dan disembunyikan di balik pohon Afo sehingga tidak terlihat orang orang lain," ujar Jauhar.

Kisah heroik masyarakat lokal menyelamatkan Cengkeh Afo sendiri telah diturunkan dari generasi ke generasi lewat cerita dari mulut ke mulut dan Jauhar bertekad untuk melestarikan dan menceritakan ke generasi berikutnya kisah dari Afo, yang kini daerahnya menjadi bagian dari kawasan ekowisata setempat.

"Ini perlu kami turunkan kepada anak-anak atau saudara-saudara kami yang ada di sini, sehingga patut kita melestarikan Afo," ujar Jauhar.

Tutup -

-

Pala Belanda, jejak VOC di Kepulauan BandaGugusan pulau-pulau di Kepulauan Banda menjadi saksi sejarah untuk kejayaan perkebunan pala sejak ratusan tahun lalu. Tercatat dalam sejarah, pala merupakan tanaman endemik asal Banda yang diperdagangkan hingga seluruh belahan dunia.Selengkapnya

Pala Belanda, jejak VOC di Kepulauan BandaGugusan pulau-pulau di Kepulauan Banda menjadi saksi sejarah untuk kejayaan perkebunan pala sejak ratusan tahun lalu. Tercatat dalam sejarah, pala merupakan tanaman endemik asal Banda yang diperdagangkan hingga seluruh belahan dunia.SelengkapnyaPala Belanda, jejak VOC di Kepulauan Banda

Oleh Fauzi

Suasana perkampungan Pulau Run, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Banda menjadi saksi sejarah untuk kejayaan perkebunan pala sejak ratusan tahun lalu. Tercatat dalam sejarah, pala merupakan tanaman endemik asal Banda yang diperdagangkan hingga seluruh belahan dunia.

Kala itu, pala yang digunakan sebagai rempah-rempah, dijual melebihi harga emas. Akibat pala pun, Belanda melalui persekutuan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) memulai konflik perebutan dan monopoli pala melawan para pedagang dari Inggris, Spanyol, Cina hingga Arab.

Jejak kejayaan pala di Kepulauan Banda pun masih terlihat saat ini seperti benteng Belanda, istana mini hingga perkebunan (perk) dengan pohon pala berusia ratusan tahun. Jejak itu tersebar di tujuh pulau berpenghuni dari 11 gugusan pulau. Pulau berpenghuni itu yakni Gunungapi, Banda Besar (Lontar), Banda Neira, Hatta, Ay, Rhun dan Syahrir.

Kepulauan Banda termasuk dalam wilayah Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kepulauan Banda berbatasan dengan Selat Seram di Utara, Kepulauan Teon Nila Serua di Selatan, Laut Banda di Timur dan Barat.

Kendaraan motor yang dimodifikasi membawa pewarta ANTARA mengelilingi beberapa jejak peninggalan Belanda di Pulau Rhun, medio November 2020. Melalui jalan setapak, motor melaju di bawah hamparan pohon pala yang ditanam di punggung perbukitan.

“Ini pohon pala Belanda dan ini buahnya,” kata Fadli (40), warga Pulau Rhun, sambil menunjukan biji pala yang sudah dibelah.

Sekilas pohon pala Belanda bentuknya sama seperti tanaman pala pada umumnya. Demikian pula kulit buahnya berwarna kuning. Namun saat buahnya dibelah terdapat biji berwarna hitam dan bunga (fuli) berwarna putih.

Di sini letak perbedaanya, kata Fadil, karena umumnya fuli pala berwarna merah, namun pala yang oleh masyarakat setempat disebut pala Belanda itu ternyata fulinya berwarna putih.

Fuli pala Belanda sangat mirip dengan fuli pala muda yang belum waktunya dipanen. “Padahal ini sudah tua, tapi fulinya tetap putih mirip pala muda,” jelas Fadli.

Dia mengakui, jenis pala Belanda tidak banyak dibudidayakan masyarakat Pulau Rhun. Tidak ada alasan yang pasti, tetapi identitas pala Belanda masih bisa ditemukan di Pulau yang dulunya ditukar dengan Manhattan, Amerika tersebut.

Masih di Pulau Rhun, Rosman Rajamani (43) sibuk membersihkan semak-semak di antara pohon-pohon pala di kebunnya. Rosman merupakan salah seorang petani yang menanam puluhan pohon pala di Pulau Rhun.

“Saya tidak menanam Pala Belanda,” kata Rosman saat ditemui ANTARA.

Walaupun Rosman tidak menanam, tetapi ada beberapa rekannya sesama petani yang memiliki pohon-pohon pala dengan fuli berwarna putih kekuningan itu.

Menurut dia, perbedaan pala Belanda dan pala asli Banda hanya dibentuk fuli saja. Fuli berwarna putih seperti pala masih muda.

Buah pala (Myristica fragrans) merah dan pala belanda atau albino di Pulau Run, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Dugaan Monopoli

Sejarawan muda Kepulauan Banda Lukman A Ang mengatakan pala Belanda atau yang mereka biasa sebut pala albino diyakini sebagai hasil rekayasa genetik dari bangsa Belanda saat menjanjah di Kepulauan Banda.

“Disebut pala Belanda, karena bunga atau fuli berwarna putih,” kata Lukman.

Menurut Lukman, sangat sedikit cerita atau pun referensi terkait pala albino. Dia mendapatkan referensi berdasarkan beberapa tokoh di Banda Neira, salah satunya Des Alwi yang merupakan sejarawan ternama asal Banda. Selain itu, referensi lainnya juga didapatkan dari salah seorang peneliti asal Belanda.

Setelah tahun 1621, terjadi persaingan dagang komoditi Pala antara Belanda dan para pedagang asal benua Eropa dan Asia. Untuk memenangkan persaingan dan monopoli pala, Belanda mengembangbiakan pala albino di salah satu perkebunan di Pulau Banda Besar.

Kala itu, masyarakat dan pedagang mengenal fuli pala berwarna merah. Sehingga Belanda mencoba melakukan rekayasa genetik untuk merubah warna fuli pala dari merah menjadi putih. Intinya hanya satu, untuk memanipulasi dan memonopoli perdagangan, ujar Lukman.

“Setiap pedagangan pasti tahu, kalau fuli itu berwarna putih, artinya pala itu belum matang dan belum bisa dipanen,” katanya.

Dugaan cerita monopoli perang dagang serta mengelabuhi pedagang lintas bangsa itu, kata Lukman, juga didapatkan dari referensi di Museum Leiden di Belanda.

Hingga saat ini, animo masyarakat untuk membudidayakan pala Belanda sangat kurang. Alasannya fuli itu berwarna merah, sehingga jangal bila ada fuli pala yang berwarna putih. Padahal dari bentuk dan aroma tidak ada perbedaan sama sekali.

Hal senada disampaikan Pongky Irwandi Van Den Broeke (64), salah seorang pemilik perkebunan pala di Pulau Banda Besar. Nama pala Belanda diberikan oleh masyarakat Pulau Banda.

Sebenarnya pala tersebut sama seperti pala umumnya, namun mengalami kelainan genetik, sehingga disebut sebagai pala albino. Perbedaannya hanya pada warna fulinya.

Pongky menduga jika pala Belanda itu terbentuk akibat mutasi genetik dari pala umum yang proses pembentukan fulinya tidak sempurna.

"Sejak zaman Belanda memang pala itu sudah ada," ujar dia.

Pongky merupakan generasi ke 13 sebagai pemilik perkebunan (Parkenier) tanaman pala di Kepulauan Banda. Dirinya keturunan dari Paulus Van Den Broeke, warga Belanda yang mengelola pala sejak 1912.

Namun Pongky menyakini pala Belanda sama persis dengan spesies Myristica Fragrans yang dibudidayakan saat ini. Pala Belanda bukan hasil rekayasa genetik, bukan pala jantan atau pun bukan jenis pala hutan dari wilayah Maluku Utara.

"Ada kemiripan saja," ujar Pongky.

Pongki mengakui jika dia memiliki beberapa pohon pala albino itu. Namun dirinya tidak fokus untuk mengembangkannya.

Alasannya, sebagai penangkar benih, dia lebih memilih membudidayakan pala dengan fuli berwarna merah.

"Ada instruksi kementerian pertanian, jika pala Belanda tidak bisa dibudidayan. Alasannya saya tidak tahu juga," jelas Pongky.

Riset yang dilakukan Arrijani berjudul Biologi dan Konservasi Marga Myristica di Indonesia yang diterbitkan Biodiversitas April 2005 mengidentifikasi sembilan jenis marga Myristica yang tersebar di Indonesia yakni Irian, Maluku, Sumatera, Sunda, Maluku dan Jawa.

Jenis Myristica disebut dengan nama berbeda yakni Henggi (Myristica argentea Warb.) di Irian atau Papua, pala utan (Myristica fatua Houtt.) di Maluku, pala (Myristica fragrans Houtt.) nama umum di Indonesia, penara (Myristica iners Bl) di Sumatera.

Selanjutnya Ki mokla (Myristica littoralis Miq.) di Sunda, pala onin (Myristica Schefferi Warb.) di Maluku, Muskat (Myristica speciosa Warb.) di Maluku, pala maba (Myristica succedanea Bl.) di Maluku dan Durenan (Myristica tesmannii Miq.) di Jawa.

Riset lainnya dilakukan Sri Soenarsih Diah berjudul Pala (Myristica spp) Maluku Utara berdasarkan keragaman morfologi, kandungan atsiri, pendugaan seks tanaman dan analisis marka SSR di Institut Pertanian Bogor 2012.

Riset itu menguatkan pernyataan jika pala albino bukan hasil rekayasa genetik, tetapi spesies yang sama dari pala asal Banda dalam jenis Myristica fragrans.

Jenis itu memiliki warna fuli merah dan putih. Terdapat pula fuli berwarna kuning untuk jenis pala maba atau Myristica succedanea Bl.

Perbedaan pendapat atau cerita tentang pala Belanda atau pala albino merupakan hal lumrah di masyarakat petani. Namun berbeda, jika buah pala dengan fuli merah disandingkan bersama buah dengan pala fuli putih.

Akan terlihat jelas gambaran “Merah Putih”, seperti warna bendera Negara Indonesia, yang telah merdeka setelah “dijajah” lebih dari 350 tahun lamanya.

Tutup -

Pongky Van Den Broeke parkenier terakhir?Pongky Irwandi Van Den Broeke merupakan generasi ke-13 sebagai pemilik perkebunan atau parkenier tanaman pala di Kepulauan Banda. Ia lahir pada 5 Agustus 1956 dengan ayah Benny Wiliem Van Den Broeke. Pongky keturunan dari Paulus Van Den Broeke, warga Belanda yang mengelola pala sejak tahun 1912.Selengkapnya

Pongky Van Den Broeke parkenier terakhir?Pongky Irwandi Van Den Broeke merupakan generasi ke-13 sebagai pemilik perkebunan atau parkenier tanaman pala di Kepulauan Banda. Ia lahir pada 5 Agustus 1956 dengan ayah Benny Wiliem Van Den Broeke. Pongky keturunan dari Paulus Van Den Broeke, warga Belanda yang mengelola pala sejak tahun 1912.SelengkapnyaPongky Van Den Broeke parkenier terakhir?

Oleh Fauzi

Pemilik kebun pala yang juga keturunan ke-13 seorang perkenier asal Belanda, Peter van den Broeke, Pongky van den Broeke berpose di Pulau Banda Besar, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (15/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

“Saya masih sangsi anak laki-laki saya untuk mengurus perkebunan,” kata Pongki dalam perbincangan bersama ANTARA medio November 2020.

Pongky Irwandi Van Den Broeke merupakan generasi ke-13 sebagai pemilik perkebunan atau parkenier tanaman pala di Kepulauan Banda. Ia lahir pada 5 Agustus 1956 dengan ayah Benny Wiliem Van Den Broeke. Pongky keturunan dari Paulus Van Den Broeke, warga Belanda yang mengelola pala sejak tahun 1912.

Dalam sejarah tercatat tanaman pala merupakan komoditi rempah yang sangat berharga, bahkan lebih mahal dari emas. Ratusan tahun lalu hingga abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa memulai penjelajahan untuk mencari wilayah penghasil rempah.

Portugis menjadi bangsa pertama yang masuk ke Nusantara setelah mereka menaklukkan Malaka pada 1511, dan berhasil mencapai Kepulauan Banda di 1512. Setelah itu diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, salah satunya Belanda. Belanda dengan persekutuan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) memulai konflik perebutan dan monopoli pala di Kepulauan Banda pada tahun 1609.

Pongky menuturkan marga Van Den Broeke pertama kali tiba di Banda adalah Pieter Van Den Broeke. Pieter merupakan admiral angkatan laut dari kerajaan belanda. Melihat situasi Banda dengan kekayaan rempah-rempahnya, Pieter kemudian balik ke Belanda untuk mengambil adiknya Paulus van de Brooke.

Perkebunan Pala (Perk) pertama kali dikelola Paulus bernama Welvaren berada di Pulau Ay seluas 20 hektar. Seiring berkembangnya waktu, usaha perkebunan pala semakin berkembang. Masih di Pulau Ay, klan itu membuka perkebunan baru bernama Waltervreden. Lalu ekspansi kembali dilakukan di Pulau Banda Besar dengan perkebunan Waltervreden Lonthoir.

Hingga generasi kelima, klan Van Den Broeke telah memiliki sekitar 140 hektare perkebunan pala yang tersebar di Kepulauan Banda. Bahkan keluarga Van Den Broeke juga memiliki saham di beberapa perkebunan pala milik parkenier lainnya.

Sejak Banda dikuasai Belanda, terdapat 31 perkebunan di Pulau Ay, 34 perkebunan di Banda Besar dan 3 perkebunan di Naira. Sejak saat itu, penguasaan perkebunan pala dilakukan oleh Belanda dan keturunan mereka, hingga Jepang masuk ke Nusantara pada tahun 1942.

“Sejak generasi ketiga keturanan Van Den Broeke, sudah terjadi perkawinan campur dengan masyarakat lokal,” kata Pongky.

Pada masa penjajahan Jepang, Kakek Pongky yakni Williem Frederick Steiner Van Den Broeke ditahan di Makassar. Sementara sang ayah, Beny Wiliem tetap ditahan di Banda dan dijadikan tenaga untuk mengasah samurai tentara Jepang.

Kemudian, pada saat Indonesia merdeka, keluarga Van Den Broeke sudah tidak memiliki aset perkebunan lagi. Karena semua perkebunan yang dikuasai Jepang, dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.

Walaupun tidak memiliki kebun lagi, kakek dan ayah Pongky masih tetap bertahan di Banda Neira. Sesekali, mereka melihat perkebunan mereka yang sudah dikelola perusahaan pemerintah tersebut.

Kemudian pada 1976, ayah Pongky, Beny Wiliem mencoba meminta kompensasi kepada Pemerintah Indonesia atas 140 hektar lahan mereka yang dirampas Negara. Hingga tahun 1978, pemerintah akhirnya mengembalikan separuh lahan itu kepada keluarga Van Den Broeke.

“Sebenarnya bukan separuh, tetapi dikembalikan hanya 12,5 hektar,” ujar Pongky.

Sejak saat itu, Beny Wiliem mulai mengatur kembali perkebunan yang tersisa karena banyak tanaman pala yang rusak saat masa penjajahan Jepang hingga dikelola oleh pemerintah. Pala baru mulai ditanam dengan mempertahankan metode budi daya seperti pertama kali dilakukan di Pulau Banda.

Hingga akhirnya pada tahun 1990, Pongky kembali ke Banda untuk mengurus perkebunan pala setelah mendapatkan telegram berkali-kali dari ayahnya.

“Pulang sudah, siapa yang mengelola perkebunan. Papi sudah ga kuat,” kata Pongky mengulang kembali perkataan ayahnya.

Pemilik kebun pala yang juga keturunan ke-13 seorang perkenier asal Belanda, Peter van den Broeke, Pongky van den Broeke menunjukan foto Peter van den Broeke di Pulau Banda Besar, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (15/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Hampir Mati

Sebelum mengelola perkebunan pala, Pongky bersama empat saudaranya tinggal di Jakarta. Merasa nyaman di ibu kota, Pongky tidak pernah punya niat untuk meneruskan perkebunan keluarga itu.

Pongky sempat pulang ke Banda saat bencana letusan gunung api di tahun 1988. Saat itu, dia datang untuk melihat kondisi kedua orang tuanya. Setelah itu Pongky kembali lagi ke Jakarta untuk meneruskan pekerjaannya sebagai mekanik.

Usai kepulangan itu, Pongky dan tiga saudaranya sering mendapatkan pesan telegram dari sang ayah. Merasa sudah tua, orang tua mereka mempertanyakan siapa yang akan meneruskan perkebunan tersebut.

Sebagai anak kedua, Pongky kemudian mengumpukan saudara-saudaranya untuk berunding. Seorang saudara lelaki dan dua saudari perempuan tidak ingin kembali ke Banda, dan tetap tinggal di Jakarta.

“Saya kasihan dengan papi dan tahun 1990, saya kembali ke Banda,” ujar Pongky.

Pongky memulai babak baru mengelola perkebunan pala. Setibanya di Banda, Pongky hanya sepekan tinggal di rumah bersama keluarga. Dia memilih tinggal dan membuat gubuk di dalam kebun pala.

“Saya belajar otodidak hingga berhasil seperti saat ini,” katanya.

Pongky tidak pernah membayangkan konflik horizontal antar agama di Ambon tahun 1999 sampai di Kepulauan Banda. Dia menunjukan lima makam, beberapa ratus meter dari rumahnya.

Makam itu berada di area kompleks pekuburan keluarga. Lima makam itu yakni sang ibu, bibi, istri dan dua anak perempuannya. Mereka menjadi korban dalam konflik tersebut. Pongky mengenang kembali kejadian 20 tahun silam itu.

Kala itu, puluhan orang telah mengelilingi rumahnya sambil berteriak dan membawa senjata tajam. Merasa terancam, Pongky membawa keluarganya melalui pintu samping, untuk bersembunyi di sebuah rumah sekitar satu kilometer dari rumah utamanya.

Namun, Pongky kembali lagi untuk mengambil dokumen surat berharga di kediamannya. Saat kembali, ternyata orang-orang itu telah berada di sekitar rumahnya. Pongky yang masih berada di dalam kamar, berhasil kabur dan lompat dari jendela.

“Saya hampir kena bacok, namun kondisi malam hari, akhirnya masih bisa melarikan diri,” tutur Pongky.

Pongky pun terpisah dengan keluarga. Bahkan saat bersembunyi pun, Pongky masih mendegarkan teriakan orang-orang tersebut, yang terus mencari keberadaannya.

“Saya sempat dengar ada ucapan, bunuh dia, dia bukan orang Indonesia, dia orang Belanda, kenapa kuasai perkebunan,” kenang Pongky.

Beberapa jam Pongky tetap bersembunyi. Hingga malam hari dan merasa aman. Pongky lalu mendatangi rumah salah seorang kerabatnya dan ingin menanyakan kabar keluarganya. Namun naas, Pongky mendapatkan kabar jika semua keluarganya telah tewas.

Merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi dan berada di titik paling bawah dalam hidupnya, Pongky memberanikan diri menemui orang-orang yang terus mencari dirinya. Tetapi tuhan berkehendak lain, saat berada diujung kematian, Pongky mendengarkan suara lantang petugas keamanan dari TNI yang menyelamatkan dirinya.

Pongky lalu dibawa ke rumah tokoh masyarakat Banda yakni Des Alwi. Disana Pongki mendapatkan kabar dan bertemua dua anaknya yang lain yakni Edo dan Putri. Edo kala itu dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri, sementara Putri dengan kondisi trauma berat.

Sembilan hari berada di kediamaan Des Alwi, Pongky kemudian hijrah ke Jakarta membawa anaknya dalam kondisi kritis untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hampir sebulan lamanya, anak laki-laki tunggalnya mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Saat itu, Edo sekitar kelas 1 SMA. Walaupun dia sembuh, tetapi dalam tubuhnya ada selang permanen yang digunakan untuk menyambung hidupnya,” ungkap Pongky.

Berjalannya waktu, Pongky mulai melupakan kejadian itu dan telah memaafkan para pelaku yang telah membunuh keluarganya. Edo pun demikian, sang anak laki-lakinya telah berkeluarga dan tinggal di Banda Neira. Namun, Putri, memilih tidak kembali ke Banda dan menetap di Yogyakarta, kampung halaman orang tua dari ibu mereka.

Makam salah satu kakek dari Pongky van den Broeke yang merupakan pemilik kebun pala yang juga keturunan ke-13 seorang perkenier asal Belanda, Peter van den Broeke di Pulau Banda Besar, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (15/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Penerus perkebunan

Pongky tersenyum ketika ANTARA menyebutnya sebagai “The Last of Parkenier” atau pemilik perkebunan pala keturunan Belanda terakhir di Pulau Banda. Dia mengakui jika bangsa Belanda masih menggunakan sistem laki-laki yang menjadi pewaris dan membawa keturunan nama keluarga.

Di Indonesia kata Pongky, banyak keturunan dari Van Den Broeke. Namun sejak dahulu, mereka tidak ada yang mau mengelola perkebunan Pala. Ayahnya, Beny Wiliem Van Den Broeke memiliki lima saudara. Tiga diantara menjadi warga Negara Indonesia.

“Waktu Bapak saya meminta kompenasi, yang mengurus dia. Banyak yang bisa mengurus, tapi tidak mau, akhirnya bapak saya menjadi pewaris tunggal,” kata Pongky.

Sebagai parkenier ke-12, Beny Wiliem menyerahkan warisan pengelolaan perkebunan kepada Pongky. Walaupun Beny memiliki empat anak, dimana dua diantaranya laki-laki. Namun, saudara Pongky tersebut tidak mau mengurus perkebunan pala.

Waktu pun berputar, Pongky telah berada di usia senjanya sebagai parkenier. Simbol dari sejarah jalur rempah di dunia. Pongky masih sangsi dengan anak laki-lakinya, Edo, untuk mengurus perkebunan pala. Walaupun secara firasat, Pongky meyakini Edo akan mau, jika didukung adik-adiknya.

Menjadi parkenier selanjutnya tidak mudah. Selain garis keturunan Van Den Broeke, mereka harus menguasai pengelolaan perkebunan pala yang menjadi warisan keluarga.

Tutup -

Pala, kondisimu kini di Kepulauan BandaHamparan tanaman pala tersebar hampir semua pulau berpenghuni di gugusan Kepulauan Banda. Pala atau Myristica fragrans Houtt ditanam sejak ratusan tahun lalu saat masa perdagangan rempah-rempah antar benua di dunia.Selengkapnya

Pala, kondisimu kini di Kepulauan BandaHamparan tanaman pala tersebar hampir semua pulau berpenghuni di gugusan Kepulauan Banda. Pala atau Myristica fragrans Houtt ditanam sejak ratusan tahun lalu saat masa perdagangan rempah-rempah antar benua di dunia.SelengkapnyaPala, kondisimu kini di Kepulauan Banda

Warga memecah bii pala kering di Pulau Run, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Hamparan tanaman pala tersebar hampir semua pulau berpenghuni di gugusan Kepulauan Banda. Pala atau Myristica fragrans Houtt ditanam sejak ratusan tahun lalu saat masa perdagangan rempah-rempah antar benua di dunia.

Dari 11 pulau di Kepualaun Banda, pulau berpenghuni itu yakni Gunungapi, Banda Besar (Lontar), Banda Neira, Hatta, Ay, Rhun dan Syahrir. Dulunya di pulau-pulau itu tersebar perkebunan pala yang dikuasi Belanda diantaranya 31 perkebunan di Pulau Ay, 34 perkebunan di Banda Besar dan 3 perkebunan di Naira.

Jatuhnya masa penjajahan Belanda yang digantikan Jepang pada tahun 1942, seluruh perkebunan pala itu dikuasai oleh mereka. Bahkan sebagian besar tanaman pala itu ditebang dan digantikan tanaman ubi kayu.

Walaupun hanya menjajah tiga tahun lamanya, kerusakan perkebunan pala cukup besar di Kepulauan Banda. Karena Jepang tidak fokus pada penguasaan sumber rempah-rempah.

Setelah 1945 atau saat Indonesia merdeka, perkebunan-perkebunan pala itu diambil alih sebagai aset Negara. Perkebunan pala itu kemudian dikelola oleh Perkebunan Pala Banda, bukan dikelola oleh masyarakat.

Salah satunya adalah perkebunan milik keluarga dari generasi Van Den Broeke sekitar 140 hektare (ha).

Sejarawan Banda Mochtar Thalib (65) mengatakan dalam perkebangannya, perkebunan pala itu tidak dikelola dengan baik. Manajemen pengelolaan perkebunan dinilai cukup buruk, di mana pengelolaan diberikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Mochtar menjelaskan masing-masing keluarga diberikan lahan kelola bervariasi dengan ukuran 50 meter x 30 meter hingga 50 meter x 40 meter. Hasilnya, 70 persen diberikan kepada perusahaan dan 30 persen dinikmati pengelola.

“Kondisi itu bertahan hingga sekitar tahun 2010,” ujar dia.

Mochtar menyatakan walaupun lahan-lahan pala itu dikelola oleh masyarakat, namun mereka tidak memiliki secara utuh sebagai hak milik. Lahan itu tetap dalam penguasaan perusahaan, walaupun hasilnya 100 persen sudah diambil oleh masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dalam Kecamatan Banda Dalam Angka 2019, tercatat 1.211 kepala keluarga (KK) membudidayakan tanaman pala dengan luas panen 382 ha dan produksi mencapai 922,5 ton pada 2018.

Di Pulau Rhun, pasangan suami istri, Rosman Rajamani (43) dan Saidah (40) terlihat membersihkan tanaman pala mereka, tidak jauh dari sebuah “rumah besi” peninggalan Belanda yang kini tinggal kerangka saja.

Rosman menyatakan mereka menanam pala di atas lahan sekitar 50 meter x 50 meter. Lahan itu merupakan warisan dari kakek dari istrinya, yang dulunya sebagai penjaga rumah besi tersebut. Di atas lahan itu, mereka menanam puluhan pohon pala, sekitar 15 tahun lalu.

“Saat ini sekitar 10 pohon yang sudah bisa dipanen,” ujar Rosman.

Istrinya, Saidah menceritakan lahan mereka kelola merupakan warisan keluarga turun-temurun. Dulunya di atas lahan itu, semua tanaman pala ditebang saat penjajahan Jepang, sehingga hanya tersisa beberapa pohon saja yang masih ada sampai saat ini.

Oleh orang tua mereka ditanamkan pohon kelapa. Namun, saat ini lahan itu kembali ditanami pala, melihat hasilnya yang masih cukup untuk menghidupi keluarga.

Harga satu kilogram buah pala kering dihargai sebesar Rp85 ribu. Sementara bunga pala kering atau fuli dibeli pengumpul sebesar Rp230 ribu per kilogram.

Mereka menyatakan terdapat perbedaan harga buah pala dilihat dari kualitasnya. Harga maksimal didapatkan dari kualitas pala super, atau pala yang dipanen tepat waktu.

Harganya akan turun jika buah pala itu dipanen cepat atau diambil sebelum waktunya.

“300 biji pala super bisa menjadi satu kilogram buah pala kering. Sementara untuk pala yang dipanen cepat, butuh 600 biji untuk satu kilogram,” kata Saidah.

Perkebunan Pala

Selain di Pulau Rhun, pusat perkebunan pala terbesar lainya di Pulau Banda Besar. Salah satu desa yakni Lonthoir, menjadi simbol bagaimana kejayaan pala banda ratusan tahun lalu. Di desa itu, tersisa satu generasi keturanan pemilik perkebunan pala sejak zamam Belanda.

Pongky Irwandi Van Den Broeke merupakan generasi ke-13 sebagai pemilik perkebunan (Parkenier) tanaman Pala di Kepulauan Banda. Pongky lahir 5 Agustus 1956 dengan ayah Benny Wiliem Van Den Broeke.

Pongky keturunan dari Paulus Van Den Broeke, warga Belanda yang mengelola Pala sejak 1912.

Sejak masa penjajahan Belanda, keluarga Van Den Broeke menguasai 140 ha perkebunan pala di Kepulauan Banda. Namun tersisa 12,5 ha yang dikelola Pongky saat ini.

Itu pun, melalui proses panjang untuk mendapatkan kembali lahan perkebunan itu dari pemerintah Indonesia.

Pongky (64) menunjukan satu bangunan dua tingkat yang digunakan untuk pengeringan biji pala tepat di samping rumahnya. Bagian atas mampu menampung hingga tujuh ton pala yang siap dikeringkan, sementara bagian bawah menjadi tungku untuk membuat api untuk mengasapi biji pala diatasnya.

“Pengeringan pala bisa sampai satu bulan. Kalau siang pakai panas matahari. Sore sampai malam pakai tungku,” ujar Pongky.

Dengan lahan perkebunan 12,5 ha, Pongky dapat memanen pala tiga hingga empat kali dalam setahun. Hasilnya sekitar dua ton sekali panen, dan setahun bisa mencapai maksimal tujuh ton.

Saat ini, harga biji pala kering dijual sebesar Rp70 ribu hingga Rp85 ribu per kilogram. Sementara untuk bunga pala atau fuli dijual sekitar Rp240 ribu per kilogram.

Dia mengakui selama empat tahun pernah merasakan harga biji pala dan fuli cukup baik, harga biji pala kering dijual seharga Rp190 ribu dan fuli dijual tiga kali lipat lebih mahal. Saat itu pascareformasi sekitar tahun 1999.

Pongky juga menunjukan beberapa pekerjanya yang mengupas kulit ari dari biji pala kering. Dengan mesin gerinda kecil, para pekerja itu sedang menyiapkan bibit-bibit pala yang akan dijual kepada para petani di seluruh Indonesia.

“Saya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, sebagai penyalur benih di seluruh Indonesia,” kata Pongky saat berbincang dengan ANTARA di pertengahan November 2020.

Awalnya pembenihan pala dilakukan hanya sekadarnya saja, hanya untuk memenuhi kebutuhan pergantian tanaman dikebun sendiri. Namun, sekitar tujuh tahun lalu, beberapa orang dari Dinas Pertanian mengunjungi dirinya untuk melihat kondisi perkebunan pala.

Setelah melihat banyaknya bibit pala, para petugas pemerintah itu berniat membeli untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Hubungan pun berlanjut, komunikasi terus dilakukan antara Pongky dengan pihak dinas.

“Mereka melihat pohon indukan pala, yang layak dijadikan sumber benih,” ujar Pongky.

Setelah melalui serangkaian pengujian laboratorium, puluhan pohon palanya ditetapkan menjadi pohon indukan terpilih (PIT), dengan sistem barcode. Kerja sama pun resmi dilakukan, di mana Pongky mendapatkan kuota penyediaan 350 ribu benih dalam setahun.

Pongky pun menjual benih berkecambah dengan tinggi 4-7 sentimeter. Per 10 ribu kecambah dijual Rp1.400 per kecambah.

Benih itu dikirim ke seluruh wilayah Indonesia dengan media karton. Satu karton bisa berisi 1.500 benih dan mampu bertahan sepekan, tanpa media tanam tanah.

Selain produsen benih, Pongky juga mengolah biji pala kering menjadi minyak pala. Minyak pala atau disebut minyak atsiri itu mampu dijual hingga jutaan rupiah setiap liternya.

Bahan baku pembuatan minyak pala, berasal dari pala muda yang gugur hingga benih pala yang gagal berkecambah.

“Satu liter dijual Rp1,3 juta. Tapi biasanya ada wisatawan yang datang membeli dengan ukuran yang lebih kecil untuk dijadikan souvenir. Ukuran 150 mililiter dijual Rp50 ribu,” kata Pongky.

Pongky mengakui dalam bidang bisnis, pengolahan minyak pala dianggap paling menguntungkan dari semua produk hasil perkebunan pala. Namun, dirinya masih memegang prinsip untuk tetap mempertahankan kualitas biji pala banda kering yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kualitas itu bahkan sudah diakui dunia sejak ratusan tahun lalu.

Tutup -

Rhun, kaya pala tapi miskin infrastrukturPulau Rhun, satu-satunya pulau dari 17 ribu pulau di Indonesia yang tercatat dalam Perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda pada 31 Juli 1667.Selengkapnya

Rhun, kaya pala tapi miskin infrastrukturPulau Rhun, satu-satunya pulau dari 17 ribu pulau di Indonesia yang tercatat dalam Perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda pada 31 Juli 1667.SelengkapnyaRhun, kaya pala tapi miskin infrastruktur

Pulau Rhun, satu-satunya pulau dari 17 ribu pulau di Indonesia yang tercatat dalam Perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda pada 31 Juli 1667.

Kala itu, Pulau Rhun dikuasai Inggris dengan kekayaan tanaman pala sebagai rempah yang nilainya melebihi harga emas. Sementara Belanda dengan ambisi monopoli mencoba mengambil alih kekuasaan dari Inggris.

Dalam perundingan yang cukup alot di Kota Breda, Belanda, akhirnya disepakati bahwa Inggris harus menyerahkan Pulau Rhun kepada Belanda. Sebagai gantinya, Inggris menerima Nieuw Amsterdam dari Belanda sebagai pertukaran wilayah.

Dalam perkembangannya, Nieuw Amsterdam dikenal menjadi Pulau Manhattan. Wilayah tersebut merupakan salah satu dari lima kota bagian yang membentuk Kota New York, Amerika Serikat saat ini.

Walaupun bukan pulau kaya, ratusan tahun kemudian, Pulau Manhattan telah menjadi pusat perekonomian dunia. Sementara Pulau Rhun dengan kekayaan rempah berupa pala, sekarang menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

Kini, Pulau Rhun menjadi desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Desa seluas 13 kilometer persegi (km2) masuk dalam kategori desa berkembang dengan 1.365 penduduk, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019.

Memasuki Pulau Rhun, infrastruktur pertama yang terlihat adalah dermaga kapal dengan kondisi cukup baik, yang menjadi pintu kedatangan di pulau tersebut. Beberapa kapal nelayan terlihat bersandar untuk membongkar hasil tangkapan mereka.

“Banyak ikan yang terpaksa dibuang ke laut, karena kekurangan fasilitas penampungan ikan,” kata Sekretaris Kelompok Nelayan Negeri Rhun Asis Latora (40) saat berbincang dengan ANTARA pada medio November 2020.

Asis menjelaskan umumnya nelayan menggunakan bahan pengawet seperti es batu untuk menyimpan hasil tangkapan mereka. Namun kurangnya fasilitas listrik di Pulau Rhun, membuat nelayan tidak bisa memproduksi sendiri es batu atau pun menggunakan freezer dan kulkas. Nelayan membeli es batu dari pulau lain dengan harga jauh lebih mahal.

Butuh listrik

Sebuah bangunan bercat putih berdiri kokoh di pinggir desa Pulau Rhun. Di depannya bertuliskan Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (ULPLTD) PT Pembangunan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Maluku Maluku Utara (UIW MMU) UP3 Ambon.

Gedung yang dibangun sekitar dua tahun lalu itu, rencananya menjadi sumber pembangkit listrik untuk masyarakat Pulau Rhun. Namun, sampai akhir 2020, bangunan itu belum juga berfungsi, bahkan tampak tidak terawat lagi.

Tidak ada mesin pembangkit listik. Bahkan beberapa bangunan nampak rusak akibat lama tidak digunakan.

Pemilik lahan, Rahim mengatakan dirinya telah menghibahkan lahan seluas 1.462 meter persegi itu kepada PT PLN untuk menyediakan listrik bagi masyarakat Pulau Rhun. Namun demikian hingga November 2020 belum ada kejelasan soal kapan listrik dari perusahaan tersebut tersedia untuk masyarakat.

“Dari pada tidak dimanfaatkan, lahan sekitar gedung saya tanam kembali sayur-sayuran,” ujar dia.

Sulitnya pasokan listrik diakui Kepala Desa Pulau Rhun, Salihi Surahi. Dirinya mengatakan sumber listrik saat ini berasal dari pihak swasta.

Setiap warga harus membayar sekitar Rp200 ribu per bulan dengan jatah listrik selama lima jam per hari. Aliran listrik dapat dinikmati warga pulau mulai pukul 18.00 WIT hingga 23.00 WIT.

Salihi juga membenarkan pembangunan ULPLTD PLN Pulau Rhun sudah dilakukan sejak akhir tahun 2018 lalu. Bahkan, bangunan dan tiang listrik telah tersedia, hanya perlu melengkapinya dengan mesin diesel saja, katanya.

"Kami sangat membutuhkan listrik, bahkan masih ada warga yang tidak mau menggunakan listrik swasta dan lebih memilih menggunakan pelita," kata Salihi.

Penyedia listrik Pulau Rhun, Tendri (45) mengakui bila biaya operasional penyediaan listik cukup besar. Dalam sebulan, dirinya mengeluarkan biaya operasional mencapai Rp45 juta. Paling mahal biaya pembelian minyak solar.

Sementara pemerintah tidak pernah memberikan subsidi untuk mereka yang mau menyediakan listik untuk warga. Usaha yang sudah dilakukannya delapan tahun lalu itu melayani sekitar 250 pelanggan.

Air bersih

Selain kebutuhan listrik, air bersih juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian di Pulau Rhun. Setiap musim kemarau, warga mengandalkan air hujan yang telah ditampung di bak-bak penampungan setiap rumah.

Masyarakat tidak bisa menggunakan air tanah untuk sumber air minum, karena rasanya payau. Air sumur digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi.

Cerita soal air bersih di pulau itu telah ada sejak zaman Belanda. Dua buah bak penampungan besar masih kokoh di sekitar rumah besi. Walaupun bangunan rumah tersisa rangka, bak penampungan itu masih terisi air.

“Kakek saya penjaga rumah besi menceritakan sumur itu digunakan Belanda untuk air minum saat kemarau,” kata Saidah (40).

Sulitnya memperoleh air bersih di musim kemarau, membuat warga Pulau Rhun menyiasati dengan membuat bak atau sumur-sumur penampungan di depan atau samping rumah mereka. Daya tampungnya bervariasi, dan yang paling kecil mampu mengisi 20 kubik air hujan.

Campur tangan pemerintah pun sudah dilakukan melalui Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) Balai Wilayah Sungai Maluku, dengan membangun embung serbaguna sejak tahun 2016 lalu.

Embung itu dibangun beberapa kilometer dari permukiman penduduk dan berada di lahan perkebunan pala milik masyarakat. Rencananya, embung itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga saat musim kemarau.

Namun, beberapa bagian dasar embung tampak sudah bocor, walaupun masih terisi air dalam jumlah kecil.

Akhirnya embung itu beralih fungsi, dan hanya digunakan warga untuk menyirami tanaman pala mereka saat musim kemarau. Sementara untuk kebutuhan air minum atau air bersih, warga masih mengandalkan air dari bak penampungan di masing-masing rumah.

Kepala Desa Pulau Rhun Salihi Surahi menyatakan warga tetap menggunakan air bersih dari bak penampungan, pada musim kemarau di bulan September hingga Desember. Sementara tidak maksimalnya penggunaan embung, diakui Salihi telah berkomunikasi dengan dinas terkait.

"Saya sudah foto-foto dan kirim ke mereka, tapi sampai sekarang belum ada turun-turun," kata Salihi.

Telekomunikasi dan Pendidikan

Ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi sangat penting untuk pembangunan wilayah. Bukan hanya memudahkan komunikasi jarak jauh, tetapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) jika disertai dengan hadirnya jaringan internet.

Kejayaan Pulau Rhun di masa lalu kini tinggal jadi catatan sejarah. Jalur perdagangan rempah yang menjadi perburuan seolah-olah hilang ditelan modernnya zaman.

Jangan harap ada akses internet di Pulau Rhun. Masyarakat hanya bisa menggunakan jaringan komunikasi untuk telepon dan berkirim pesan singkat.

Imbas dari lemahnya kelistrikan dan telekomunikasi di Pulau Rhun, menjadikan rendahnya kualiatas pendidikan anak usia sekolah. Tercatat dua sekolah dasar (SD)/sederajat dan dua sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat, yang aktif melakukan aktivitas pembelajaran.

“Bagaimana mau menerapkan kurikulum 2013, fasilitasnya saja tidak memadai,” ungkap Guru SMP Negeri 5 Banda satu atap, Sumarni Karto (28).

Sumarni menjelaskan fasilitas yang dimaksud adalah listrik hanya tersedia lima jam di malam hari. Sehingga pembelajaran visual menggunakan listrik di sekolah jarang dilakukan, kecuali memakai genset.

Kemudian jaringan internet yang tidak tersedia, membuat peserta didik kurang mendapatkan pengetahuan tambahan selain dari buku.

“Buku-buku masih kurang banyak. Satu buku bisa digunakan untuk tiga siswa,” kata Sumarni.

Dia merasa prihatin dengan tuntutan sistem pembelajaran K13, di mana siswa harus lebih aktif dari pada guru. Tetapi ada boleh buat, kurangnya fasilitas membuat guru yang lebih aktif di Pulau Rhun.

Kesehatan

Sebanyak 1.365 penduduk Desa Pulau Rhun bergantung pada layanan kesehatan Puskesmas pembantu, satu-satunya fasilitas kesehatan di sana. Bahkan selama pandemi COVID-19, desa itu tidak pernah mendapatkan sentuhan atau pun bantuan dari berbagai lapisan pemerintah.

“Sejak awal kasus COVID-19 hingga awal November 2020, kami belum pernah mendapatkan bantuan untuk penanggulanan COVID-19,” kata suster Puskesmas pembantu, Santi Hadina.

Adapun Puskesmas mendapatkan bantuan masker dan sabun cuci tangan untuk penerapan protokol kesehatan dari Pemerintah Desa Pulau Rhun melalui anggaran Dana Desa (DD). Santi menyatakan dirinya pernah mendapatkan pemberian satu kotak obat saja.

Sebagian besar warga lanjut usia di Pulau Rhun menderita penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk memberikan pengobatan, Santi rela memesan obat-obatan ke Jakarta atau Makassar, kemudian dijual ke masyarakat, dengan harga yang sama.

Alokasi bantuan kesehatan dari desa itu diakui Salihi Surahi dengan menggunakan dana desa. Bantuan paket kesehatan yang diberikan berupa paket pencegahan COVID-19 yakni sabun cuci tangan, penampungan cuci tangan, masker dan alat semprot.

Salihi bahkan menduga, bila tidak tersentuhnya bantuan di Pulau Rhun diakibatkan terbatasnya akses transportasi laut. Namun bagi dia, itu bukan alasan, karena warga Pulau Rhun juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Benar kata Presiden Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia, bahwa "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri".

Tutup -

Menapaki jejak persembunyian Cengkih ratusan tahun

Menapaki jejak persembunyian Cengkih ratusan tahun

-

Jalur rempah "reborn"?Ada cerita panjang dan terkadang kelam di balik seporsi Kari Ayam Cape Malay yang terkenal dari Afrika Selatan. Menu yang kaya akan rempah yang berkembang di negeri pelangi tersebut memiliki relasi erat dengan Nusantara.Selengkapnya

Jalur rempah "reborn"?Ada cerita panjang dan terkadang kelam di balik seporsi Kari Ayam Cape Malay yang terkenal dari Afrika Selatan. Menu yang kaya akan rempah yang berkembang di negeri pelangi tersebut memiliki relasi erat dengan Nusantara.SelengkapnyaJalur rempah "reborn"?

Oleh Virna P Setyorini

Buah pala (Myristica fragrans) merah dan pala belanda atau albino di Pulau Run, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Kamis (12/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Ada cerita panjang dan terkadang kelam di balik seporsi Kari Ayam Cape Malay yang terkenal dari Afrika Selatan. Menu yang kaya akan rempah yang berkembang di negeri pelangi tersebut memiliki relasi erat dengan Nusantara.

Rempah-rempah banyak kesamaannya, tapi penciptaan kesamaan itu memiliki sejarah tersendiri, demikian kata Profesor riset bidang sejarah lokal dan global Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Erwiza Erman.

“Kita tahu Chicken Curry dibuat orang-orang Melayu di Cape Town. Sebenarnya ciri-ciri makanannya sudah bercampur antara Indonesia, India dan bercampur pula dengan Arab,” kata Erwina yang membahas tentang asal muasal resep Kari Ayam Cape Malay yang terkenal di Afrika Selatan.

Penemuan jalur baru pelayaran menuju kepulauan penghasil rempah ke Nusantara oleh bangsa Eropa pada akhirnya tidak berhenti hanya pada urusan perdagangan semata. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi di abad 17 hingga 19 tersebut termasuk membangun koloni di sepanjang rute pelayaran.

Afrika Selatan, lebih tepatnya Cape Town, kala itu memiliki peran sentral sebagai penghubung dalam arus perdagangan rempah hingga manusia di rentang wilayah Samudera Hindia hingga Atlantik. Aliran orang ke Ibu Kota Afrika Selatan dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan status sosial terjadi, mulai dari Eropa, Arab, India, Cape Malay, Cape Dutch, budak, hingga narapidana politik menjadi diaspora yang juga membumikan bumbu rempah di sana melalui resep-resep yang dibawa dari tempat asalnya.

Aliran pengetahuan atau ide, menurut Erwina, berkembang dari mulai penanaman tanaman rempah hingga proses pengolahan bahan mentah rempah, bahkan menjadi makanan. Termasuk Kari Ayam Cape Malay yang dibuat oleh orang-orang Nusantara yang pada masa itu berada di Cape Town dibawa perusahaan dagang Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai budak maupun narapidana politik.

Tidak heran jika di abad setelah VOC bangkrut Zanzibar di Tanzania bisa menjadi produsen cengkeh nomor satu dunia, mengalahkan produk dari tempat asalnya. Tidak heran jika Grenada di Kepulauan Karibia menjadi andalan pemasok pala, yang lambat laun “menenggelamkan” nama Kepulauan Banda yang menjadi asal tumbuhan tersebut.

Kekayaan hayati Nusantara telah berpindah, meninggalkan kebun-kebun cengkeh tua di Ternate dan Makian, rumah-rumah dan kebun-kebun pala di Banda yang bahkan sejak Sebelum Masehi (SM) riuh menjadi senyap. Monopoli VOC yang begitu kuat bahkan dalam catatan Ernst Christoph Barchewitz tahun 1730 yang sebelumnya sempat bekerja dan tinggal di Pulau Leti di barat daya Maluku menyebutkan, demi mempertahankan harga tinggi pala di Eropa, perusahaan dagang tersebut kerap membakar hingga berhari-hari hasil panen yang berlebih di Banda.

Kini KwaZulu-Natal, menurut Erwina, mulai memperluas tanaman lada, jahe hingga rempah-rempah lainnya. Provinsi pesisir di Afrika Selatan itu menjadi pemasok rempah-rempah di sana dan mengekspornya ke berbagai tempat.

“Jadi sebenarnya gerakan kita akan bersaing dengan negara lain,” ujar Erwina.

Dengan adanya diaspora dari Cape Malay yang jumlahnya diperkirakan sampai jutaan mempertahankan tradisi makanan Nusantara, dan mencoba mengajarkan ke generasi muda mereka bagaimana memproses masakan tersebut sehingga rempah-rempah disukai. Itu menjadi semacam pemurnian kembali makanan Nusantara yang sebenarnya berasal dari Raja-raja di Solo, Ternate, Tidore dan Malaka, katanya.

Pemandangan gunung Api Banda di Pulau Banda Naira, Banda, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (15/11/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Peluang di Afrika

Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI Ganewati Wuryandari mengatakan meski Indonesia masuk dalam kelompok negara maju G20 namun harus terus berjuang untuk keluar dari middle trap income dan menjaga pertumbuhan ekonominya.

Tantangan untuk mencapai tujuan itu semakin besar di era pandemi COVID-19 yang mendatangkan multikrisis dalam kehidupan, meski tidak perlu pesimistis karena sejarah mengajarkan Indonesia akan mendapat jalan keluarnya, kata Ganewati.

"Kita pernah diprediksi sebagai 'failed state' pascakrisis finansial di Asia, tapi itu tidak terjadi. Pertumbuhan ekonomi kita juga konsisten relatif di atas lima persen sebelum pandemi terjadi. Maka untuk keluar dari 'middle trap income' pemerintah melakukan upaya investasi dengan pembangunan infrastruktur yang didukung liberalisasi ekonomi untuk kemudahan investasi," ujar dia.

Penandatanganan Free Trade Agreement (FTA) tidak hanya dilakukan dengan ASEAN, tetapi secara bilateral juga dilakukan dengan negara-negara lain salah satunya dengan Mozambik, salah satu negara di Afrika. Reformasi ekonomi menjadi pilar kebijakan luar negeri dengan tidak hanya secara konvensional tetapi juga nonkonvensional mencoba mencari peluang baru di pasar nontradisional dan membangun model ekonomi baru seperti gastro diplomasi melalui makanan dan jalur rempah.

"Nah Afrika kawasan potensial untuk diplomasi ekonomi Indonesia yang belum tergarap. Kita punya hubungan baik secara politik melalui Konferensi Asia Afrika, tapi secara ekonomi belum tergarap baik. Sejarah panjang hubungan Indonesia dan Afrika melalu jalur rempah sejak abad tiga Masehi, lalu pola konsumsi, karakter masyarakat Afrika juga bisa menjadi peluang penetrasi ekspor Indonesia," kata Ganewati.

Di sisi lain, ia mengatakan kesadaran masyarakat global akan kesehatan sehingga memilih kembali ke alam menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan Indonesia melalui bumbu-bumbu yang kaya dengan rempah-rempah yang dipergunakan tidak hanya untuk makanan tetapi juga minuman hingga obat-obatan. FTA antara Indonesia dan Mozambik menarik dicermati sebagai penguatan dagang Indonesia untuk masuk pasar Afrika.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Mozambik merangkap Malawi Herry Sudrajat mengatakan masih sedikit orang Indonesia yang mengenal Afrika dengan baik. Untuk Mozambik saja pertumbuhan ekonominya hampir mencapai tujuh persen pertahun dari 1991 sampai denan 2000, meski di 2019 lalu pertumbuhannya hanya mencapai 2,3 persen.

Menurut dia, masih ada peluang untuk menggarap pasar Mozambik yang berpenduduk sekitar 31,9 juta jiwa, ditambah lagi dengan lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan Samudera Hindia dan memiliki tiga pelabuhan dan berdekatan dengan Afrika Selatan, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Tanzania, Eswatini.

Walau baru membuka kedutaan besar di 2011 namun hubungan bilateral Indonesia sudah cukup erat ditandai dengan sudah adanya 19 MoU. Saat ini, pemerintahan di Mozambik cukup stabil dan harapannya ekonomi mereka juga membaik pascapandemi COVID-19.

Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan preferensial (preferential trade agreement/PTA) dengan Mozambik di 2019, saat ini masih dalam proses ratifikasi dan harapannya di 2021 dapat berlaku. Hal tersebut, menurut Herry, sangat menjanjikan karena mereka memberikan penurunan untuk 217 pos tarif untuk produk perikanan, buah-buahan, minyak kelapa sawit, margarin, sabun, karet, produk kertas, alas kaki dan tekstil.

Sebaliknya Indonesia memberikan penurunan sekitar 242 pos tarif kepada Mozambik di antaranya untuk, kapas tembakau, produk perikanan, sayur-mayur dan kacang-kacangan. Meski demikian, menurut Herry, perdagangan Indonesia masih surplus di 2019 mencapai 110 juta dolas AS dengan ekspor utama minyak sawit, kertas, insektisida, margarin, biskuit, pipa besi baja, sabun.

"Minyak sawit Indonesia menguasai Mozambik, saingan utama hanya Malaysia. Totalnya mencapai 130.971 ton dari total impor mereka mencapai 247.030 ton. Kertas juga menguasai Mozambik, dan masih bisa didorong untuk ekspor insektisida karena mereka butuh 5.000 ton sementara kita baru bisa pasok 569 ton," ujar dia.

Sementara untuk produk rempah-rempah, menurut Herry, masih sangat kecil karena nilainya baru mencapai 8.000 dolar AS saja karena Mozambik kebanyakan mengambilnya dari Portugal, Brasil, Afrika Selatan, India dan China. Rempah-rempah Indonesia agak sulit bersaing tapi jika itu diolah dalam bentuk bumbu kesempatan itu masih terbuka.

"Apalagi kalau di sana ada outbound investment seperti Indomie yang menyerap rempah-rempah atau bumbu kita untuk masuk ke sana. Nah ini bisa menaikkan ekspor rempah-rempah dan bumbu Indonesia," kata Herry.

"Spice up the World"

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan beberapa program diprioritaskan untuk mengenalkan lebih jauh keberadaan jalur remah, di antaranya terdapat aspek penting dalam penguatan jalur tersebut sehingga diharapkan dapat diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

"Selain itu dari aspek ekonomi diharapkan rempah-rempah bisa menjadi daya ungkit terhadap ekonomi bangsa dan menjadi produk unggulan Indonesia. Mulai dari pengobatan, makanan, kesenian dan produk budaya lainnya," ujar Hilmar.

Ke depan, ia mengatakan akan diadakan pula program muhibah dengan kapal menelusuri jalur-jalur pelabuhan yang pernah berhubungan dengan rempah-rempah di masa lalu.

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Sartin Hia mengatakan kementeriannya benar-benar mengawal program Indonesia Spice Up the World, khususnya ke Afrika dan Australia. Masakan Indonesia masih kurang dikenal dibanding makanan Thailand atau negara ASEAN lainnya, padahal sangat bervariatif.

Persoalan lain yang membuat masakan susah Indonesia naik kelas karena dianggap masih kurang higienis. Pada 2019, ada di posisi 102 the Travel and Tourism Competitiveness Index.

Jika berkaitan dengan upaya menaikkan nilai jual rempah-rempah ke dalam bentuk bumbu, menurut dia, persoalan sinergitas ada diurutan pertama. Biaya distribusi kargo masih mahal padahal di Thailand ada kewajiban maskapai nasionalnya untuk mengangkut produk kuliner mereka dengan harga kompetitif.

"Minimnya chef trampil yang menguasai masakan khas Indonesia dan mau membantu promo di luar negeri juga menjadi kendala. Kita musti belajar banyak dari Thailand dengan 'Kitchen of the World', di mana mereka selalu memberi target restoran dan menaikkan image Thailand di luar negeri, termasuk memperluas jangkauan agrikultur dan komoditasnya," ujar dia.

Restoran Thailand mampu menjadi duta budaya dan memberikan info tentang negaranya. Setiap kedutaannya di luar negeri memberikan target kenaikkan jumlah tempat makan mereka dan memberikan insentif bagi mereka yang membuka di luar negeri.

Upaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah dengan membuka kembali jalur-jalur perdagangan dan budaya tentu menjadi perhatian penting. Namun, memastikan bahan bakunya masih tetap tersedia dengan baik tentu menjadi hal mendesak yang harus diselesaikan di balik semakin kuatnya konversi lahan penghasil rempah menjadi tambang dan perkebunan kelapa sawit di Tanah Air.

Tutup -

Galeri Foto

Galeri Foto -

Masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah harapan yang harus diusahakan di masa kini.

Masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah harapan yang harus diusahakan di masa kini. -

Credit

CreditPENGARAH

Akhmad Munir, Saptono, Teguh PriyantoPRODUSER EKSEKUTIF

Sapto HPPRODUSER

Panca Hari Prabowo, Virna P SetyoriniPENULIS

Virna P Setyorini, Prisca Triferna Violleta, FauziFOTOGRAFER

Muhammad AdimajaREDAKTUR FOTO

Prasetyo UtomoVIDEOGRAFER

Ahmad AdnanWEB DEVELOPER

Y Rinaldi