Jakarta (ANTARA) - Kampanye terbuka yang dimulai 23 Maret ini berdampak pada suhu politik Indonesia makin memanas. Masing-masing kandidat, baik capres/cawapres maupun calon anggota legislatif (caleg), membangun strategi untuk memenangi pertarungan politik untuk menduduki jabatan publik lima tahun mendatang.

Di wilayah pilpres, terjadi perang elektabilitas antarkandidat makin sengit, baik paslon nomor urut 01 maupun 02. Seperti diketahui survei terbaru Litbang Kompas pada tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2019 menunjukkan kenaikan suara signifikan untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 02 itu naik 4,7 persen dalam 6 bulan, dari 32,7 persen pada bulan Oktober 2018 menjadi 37,4 persen pada survei kali ini. Sebaliknya, elektabilitas rivalnya Joko Widodo-Ma'ruf Amin turun 3,4 persen, dari 52,6 persen pada bulan Oktober 2018 menjadi 49,2 persen. Selisih suara di antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen.

Memang, survei yang dilakukan Kompas menjadi rujukan penting di tengah maraknya lembaga survei yang diragukan objektivitas hasil surveinya. Maka, ketika Kompas memaparkan hasil surveinya, ditanggapi secara beragam dan ramai oleh berbagai kalangan. Akan tetapi banyak kalangan memercayai bahwa hasil survei Kompas lebih objektif dan adil bagi kedua kontestan.

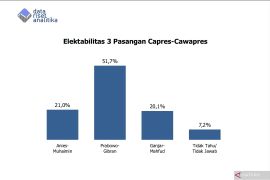

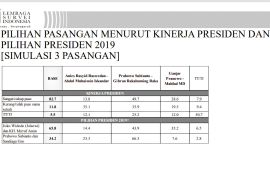

Berbeda dengan Litbang Kompas, Survei LSI Denny J.A. pada Februari 2019 sebanyak 58,7 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf dan 30,9 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga.

Hasil survei PoliticaWave menyebutkan Jokowi-Ma'ruf mencapai 55 persen dari total 675.885 percakapan soal debat pertama, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi mencapai 45 persen.

SMRC merilis survei terbaru elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf 57,5 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 31,8 persen.

Menurut Litbang Kompas, setidaknya ada tiga indikasi yang menopang besaran dukungan ke Prabowo-Sandi. Pertama, jika sebelumnya pendukung Prabowo-Sandi cenderung bertumpu pada kalangan menengah ke atas, pada survei kali ini penguasaan kalangan menengah atas itu makin solid. Prabowo-Sandiaga tidak hanya berhasil menjaga basis pendukung kalangan menengah ke atas, tetapi juga memperluas kuantitas dukungan dari karakteristik kelompok itu.

Di sisi kategori pendidikan responden, misalnya, mereka yang berpendidikan menengah ke atas tampak makin bertumpu pada Prabowo-Sandi. Saat ini, proporsi terbesar dari kalangan berpendidikan tinggi (46,1 persen) memilih Prabowo-Sandi. Pada survei sebelumnya, hanya 38,4 persen.

Kedua, meskipun tidak terlalu masif, perluasan dukungan terhadap Prabowo-Sandi juga tampak pada kategori responden lapis bawah sosial ekonomi. Di kalangan ini, mereka mampu meningkatkan dukungan dari 28,9 persen menjadi 32,5 persen.

Ketiga, perluasan dukungan terhadap Prabowo-Sandi juga ditopang oleh loyalitas dan agresivitas para pendukungnya. Pemilih Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN makin loyal dan terfokus pada Prabowo-Sandi. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pendukung Prabowo-Sandi lebih aktif dan militan. Ekspresi dukungan pemilih pasangan ini tidak hanya ditunjukkan dengan sekadar mengikuti pemberitaan terkait dengan pasangan dukungannya.

Mereka juga lebih banyak bereaksi dalam membela sosok pilihannya jika terdapat informasi yang dipandang merugikan. Bahkan, dari sisi pengorbanan materi, para pemilih Prabowo-Sandi lebih banyak yang menyatakan siap memberikan sumbangan.

Dalam kontestasi politik, pemilu adalah persoalan persaingan perebutan kekuasaan secara konstitusional. Dalam konteks inilah pemilu banyak dianalogikan berbagai macam istilah. Ada yang menyebut sebagai perang besar, bahkan tidak sedikit yang menyebut dan membandingkan sebagai Perang Baratayuda, perang penghabisan dalam epos Hindu Mahabharata. Seorang politikus menyebutnya Star Wars Indonesia, bahkan Amien Rais, mantan ketua Muhammadiyah, menyerupakan pemilu itu dengan Perang Badar.

Bharatayudha, Star Wars, dan Perang Badar, dalam naratif masing-masing, sama-sama mengembuskan maut yang likat (kental). Mereka menjanjikan genangan darah, mayat-mayat bergelimpangan, dan kehilangan. Semestinya, seperti yang dikatakan Goenawan Mohamad, pemilihan umum adalah jalan paling damai untuk memilih pemimpin, bukan bencana yang meniadakan hari esok.

Kontestasi pemilu adalah sebuah kerja keras dari para kontestan beserta para tim suksesnya. Dalam konteks itulah para kontestan dan tim sukses bekerja ibarat perang, yah, perang untuk memenangi pertarungan politik merebut kekuasaan.

Namun, baik berupa perang maupun sesuatu hal yang menggembirakan, situasi politik bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan banyak pihak. Salah satunya adalah lembaga survei. Survei adalah suatu produk yang dihasilkan oleh sekelompok orang dengan berbagai keahlian dengan keprofesionalannya masing-masing berupaya menciptakan sebuah situasi penting politik yang melingkupi praktik pemilihan umum.

Sekelompok orang itulah yang disebut sebagai lembaga survei. Lewat pelbagai survei yang mereka kerjakan sejak sebelum pemilihan (popularitas dan elektabilitas), hitung cepat suara, hingga exit poll, mereka dapat memengaruhi pandangan publik sekaligus strategi para kontestan.

Lembaga-lembaga jajak pendapat dengan tujuan-tujuan politik lazimnya hanya lahir di negara-negara yang memenuhi dua syarat dasar. Pertama, warga mesti mempunyai kebebasan sipil dan politik yang substansial. Di negara-negara otoriter atau pseudodemokratis, penerbitan hasil-hasil jajak pendapat lazim dicekal atau dihambat sebab dianggap mencerminkan, bahkan dapat memperburuk, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

Mengikuti amendemen konstitusional pada tahun 2002, Indonesia memberlakukan sistem elektoral baru Pemilihan Umum 2004 dan seterusnya: Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. MPR kehilangan pelbagai keistimewaan dalam hal penetapan kebijakan, dan kepala-kepala daerah juga mesti dipilih berdasarkan suara terbanyak. Perubahan itu membuka zaman baru politik pemilihan umum di Indonesia.

Era baru

Pada awal 2004, pelbagai lembaga survei menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kandidat terkuat presiden. Akan tetapi, Partai Demokrat yang dia dirikan hanya memperoleh sedikit dukungan. Hal ini karena perbedaan popularitas yang kelewat besar di antara keduanya. Pasalnya, pemimpin partai-partai besar, seperti Golkar dan PDI Perjuangan mencemooh hasil jajak-jajak pendapat itu sebagai "potret fenomena sementara yang cacat metodologis". Mereka mengira popularitas SBY bakal terbenam begitu mesin partai masing-masing telah dinyalakan.

Akhirnya SBY menang pada Pemilu 2004 dengan raupan suara 33,57 persen pada putaran pertama dan 60,62 persen pada putaran kedua. Keyakinan bahwa partai sanggup menggembalakan suara goyah habis-habisan. Kandidat populer tanpa dukungan partai kuat sanggup mengatasi pengelompokan masyarakat Indonesia berdasarkan ukuran-ukuran sosial-politik dan keagamaan, serta menarik suara dari elektorat yang beragam.

Kaum elite politik Indonesia pun belajar lewat cara yang menyakitkan untuk tidak meremehkan data. Salah satu di antara mereka ialah Amien Rais, orang yang pernah mengamuk karena mengira lembaga-lembaga survei telah dengan sengaja hanya mewawancarai responden yang membencinya.

Hasil survei Kompas di atas, media massa yang dipandang paling independen dan kredibel di negeri ini memberikan informasi bahwa keunggulan petahana makin menyempit jaraknya terhadap penantangnya. Bagi kubu petahana, survei ini perlu dicermati dan direspons dengan kuat di lapangan dengan formulasi bagaimana mempertahankan keunggulan elektabilitas dalam waktu pemungutan suara yang hanya kurang 1 bulan lagi.

Bagi penantang, menjadi bahan bakar untuk lebih bekerja dengan keras dalam meraih dukungan suara dalam pemilihan nanti. Ketertinggalan yang makin pendek jaraknya antara Prabowo dan Jokowi, tentu menimbulkan harapan bagi penantang dan para pendukungnya bahwa kemenangan sudah di depan mata.

Sebagai petahana, sikap paling objektif dan penting dari hasil survei itu adalah bahwa Jokowi perlu hati-hati! Belum aman, angka itu belum dan bahkan jauh dari aman. Kerja kerja sistematis dan terstruktur serta masif perlu dilakukan dengan terukur dan baik serta beradab. Rapat-rapat umum dalam kampanye menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini diyakini dapat memengaruhi jumlah suara yang masih belum menentukan pilihan sebesar 13,4 persen.

Bagi Prabowo dan tim suksesnya, jarak yang makin pendek dalam kontestasi pilpres melawan petahana merupakan insentif segar yang membuat nalar dan fantasi dalam merumuskan kerja dan ide kampanye untuk memenangi pilpres makin kuat dan bergairah.

Angka 13,4 persen memang sangat potensial untuk diperebutkan. Ditambah dengan peluang bahwa sangat mungkin terjadi mutasi pemilih terhadap pilihannya. Maka kompleksitas berpikir dan bertindak para kontestan bersama tim suksesnya akan makin ketat dan sengit. Di sinilah kedua kontestan perlu mengambil langkah dan pendekatan yang elegan dan rasional serta beretika dalam mengambil peluang 13,4 persen suara yang masih mengambang. Jika melakukan kesalahan yang bisa menimbulkan hilangnya simpati dan kepercayaan (trust) dari massa mengambang itu, risiko raihan suara yang stagnan bahkan menurun bisa terjadi.

Maka, survei Kompas "memaksa" kedua kontestan dan tim suksesnya untuk memenangi kontestasi pilpres yang sangat ketat dan super panas ini dengan bekerja keras, baik dan beradab, sehingga pemilu presiden menjadi wadah dalam memilih pemimpin dengan proses yang demokratis. Pemilu tidak lain adalah cara masyarakat dan bangsa modern dalam menatap masa depan dirinya, dan bukan sebagai Perang Mahabharata, Star Wars, atau Perang Badar.*

*) Penulis adalah Staf Pengajar Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang

Baca juga: Menko Polhukam: Pemilu bukan arena memecah persatuan bangsa

Baca juga: Akademisi: Hasil survei "memaksa" kontestan Pilpres 2019 bekerja keras

Copyright © ANTARA 2019