Bandung (ANTARA News) - Mengapa lagu keroncong "Terang Boelan" memiliki melodi yang sama dengan lagu kebangsaan Malaysia yang berjudul "Negaraku"? Demikian antara lain pertanyaan yang mengawali beberapa tayangan yang terdapat dalam situs berbagi video Youtube.

Ada pula yang menyandingkan dua lagu berbeda itu dalam satu layar dengan judul "Terang Bulan vs Negaraku".

Itu tidak lain merupakan hasil "rebutan" pengakuan karya seni budaya yang bukan satu-satunya terjadi antara Indonesia dan Malaysia hingga belakangan ini. Boleh jadi, rebutan lagu itu menjadi kasus pertama yang tercatat.

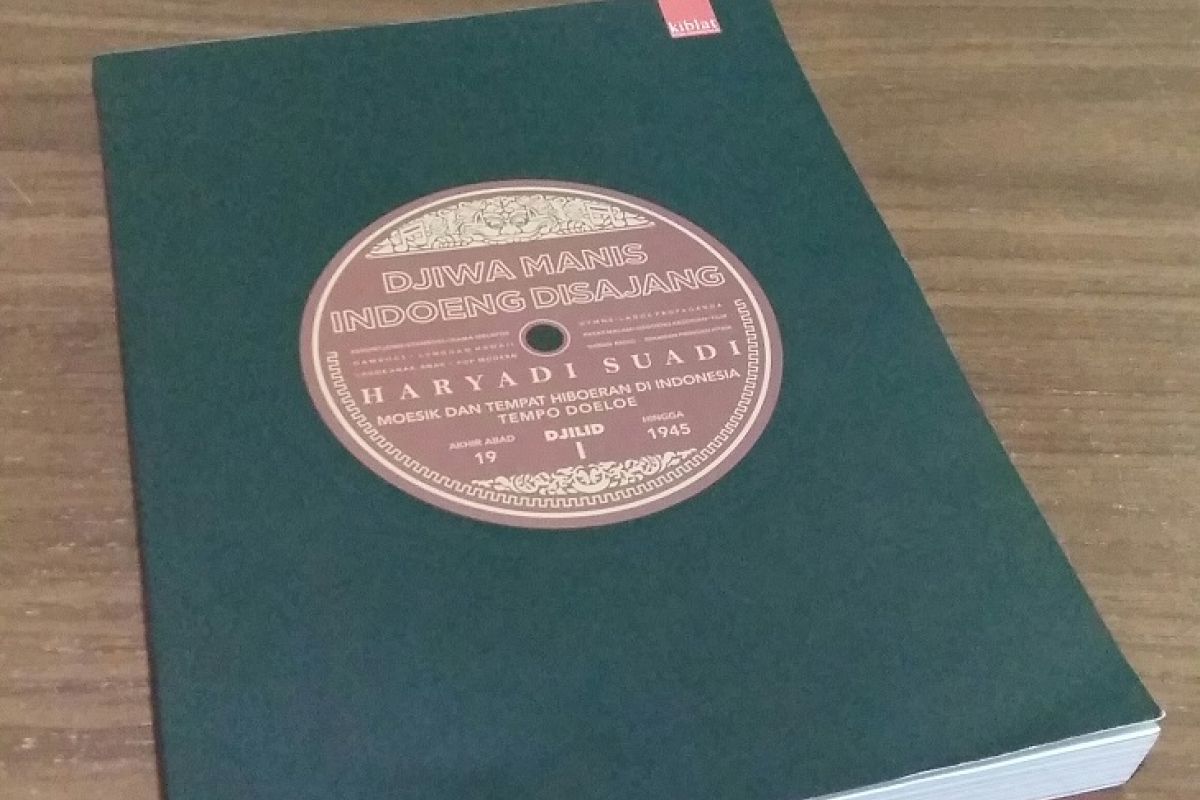

Rebutan lagu itu terjadi bahkan ketika dua negara tersebut belum terbentuk, seperti yang diuraikan buku berjudul "Djiwa Manis Indoeng Disajang" terbitan Kiblat dan Pustaka Jaya, November 2017.

Pada 1937, jurnalis dan pembuat film Indo-Belanda Albert Baling membuat film berjudul "Terang Boelan" yang memanfaatkan ketenaran lagu keroncong tersebut. Benar saja, film itu sangat digemari.

Rupanya orang-orang Malaya gusar dengan keadaan itu. Tiga tahun kemudian, muncullah film berbahasa Melayu berjudul "Terang Boelan" di Negeri Jiran itu.

Kemudian, pada masa Indonesia telah berdiri dengan sah, terjadi kasus yang mirip.

Pada 1950, perusahaan film Tan & Wong Bross membuat kembali film berlatar lagu "Terang Boelan" dengan peran utama Raden Mochtar, yang juga menjadi pemeran utama pada film berjudul yang sama terbitan 1937.

Tidak mau kalah, perusahaan "Kris Film" dari Singapura yang ketika itu masih berstatus satu bangsa dengan Malaya, membuat film berjudul "Terang Boelan di Malaya" dengan peran utama yang sama, Raden Mochtar.

Puncaknya rebutan itu terjadi pada 1957 ketika "Terang Boelan" dilarang dinyanyikan karena telah menjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu dengan penggantian pada liriknya dan terus dipakai sebagai lagu kebangsaan Malaysia yang merdeka pada 1963.

Cerita sengketa lagu tersebut merupakan bagian kecil dari buku "Djiwa Manis Indoeng Disajang" setebal 381 halaman dalam format buku diktat karya pensiunan dosen ITB Haryadi Suadi, yang wafat dua tahun sebelum bukunya diterbitkan.

Buku itu bercerita sejarah musik keroncong, genre yang pernah menjadi musik nasional Indonesia. Tergambar dengan rinci asal mula musik keroncong pada masa Portugis hingga masa awal berdirinya Republik Indonesia.

Banyak nama penyanyi keroncong tempo dulu diulas, termasuk Kusbini, Ismail marzuki, dan Gesang. Tiga nama itu disebut dengan spekulasi bahwa boleh jadi merekalah yang masih bisa dikenali oleh generasi milenial.

Sebagian besar nama yang diceritakan bahkan dipastikan asing bagi penyuka musik era 1980-an yang tidak serius dengan musik keroncong.

Buku yang dikerjakan bertahun-tahun itu dengan teliti menyebut rinci sumbernya.

Dalam pengantar bertahun 2015, sang penulis menyebut bahwa hasil risetnya itu akan menjadi buku tiga jilid. Jilid I tentang musik keroncong, Jilid II tentang membahas jenis-jenis lagu lain, mulai jaz hingga irama hawaii, Jilid III tentang dunia musik ketika Indonesia di bawah kekuasaan Jepang.

Melihat kekayaan yang ada dalam buku jilid I, yang berisi perkembangan musik di Indonesia mulai 1920-an hingga pendudukan Jepang, tentu saja tidak berlebihan jika buku tersebut disebut sebagai babon buku sejarah musik Indonesia.

Yang perlu dicermati juga adalah pemilihan awal pembahasan yang dimulai pada 1920, yang menurut penulisnya itulah masa ketika kedudukan musik pop di Indonesia; keroncong, gambus, melayu, dan stambul, sudah menjadi hiburan bagi masyarakat.

Kontroversi

Buku sejarah musik itu juga bercerita tentang kontroversi di seputar perkembangan awal berkembangnya musik keroncong. Cerita itu memperlihatkan bahwa pro dan kontra terhadap hal baru serta cerita-cerita buruk dan berbagai kekhawatiran terhadap hal baru memang selalu terjadi.

Musik keroncong pernah menjadi musiknya orang jalanan. Musik yang oleh orang-orang berada sangat tidak diharapkan kemunculannya. Soalnya, ketika para musikus keroncong itu beraksi, maka akan ada noni belanda yang rela jatuh kepelukan orang pribumi atau pun anak-anak keroncong indo-belanda, yang tentu saja berbeda kelas.

Kontroversi sebagai musik jalanan yang mengganggu ketenangan itu mirip dengan maraknya breakdance pada 1980-an. Ketika itu, anak-anak muda berkelompok-kelompok berpetualang dari wilayah satu ke wilayah lain sekadar memamerkan dan mengadu kemampuan menari dengan jago-jago breakdance di wilayah yang didatangi.

Kelakuan anak-anak muda yang berpakaian khas breakdance, longgar dan kedodoran, serta suara musik ingar-bingar dari radiotape besar yang dipanggul ke mana-mana itu sempat membuat heboh orang tua, bahkan sejumlah agamawan.

Soal lirik musik keroncong yang "norak" alias lebay juga menjadi perbincangan hangat di media kala itu. Lirik yang dianggap lebay itu, misalnya "Djiwa Manis Indoeng Disajang", yang dijadikan judul buku sejarah musik ini.

Kritik kepada lirik lagu keroncong yang marak pada 1920-an itu bolehlah dianggap sebagai suatu kewajaran, sebagai jalan dari membaiknya perkembangan sebuah genre musik.

Hal yang wajar, karena kritik pada lagu-lagu pop juga terjadi pada 1980-an akhir. Ketika itu muncul istilah lagu-lagu cengeng, yang sempat dihambat kemunculannya di televisi.

Buku ini juga memperlihatkan, justru berbagai kritik dan perdebatanlah yang membuat sesuatu menjadi makin baik, termasuk membaiknya lirik-lirik lagu keroncong.

Pewarta: Sapto Heru Purnomojoyo

Editor: Fitri Supratiwi

Copyright © ANTARA 2017