"Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Ibu Pertiwi".

Penggalan pidato Presiden Soekarno pada 4 Mei 1963 di Kota Baru, Papua itu menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dalam wilayah kedaulatan Indonesia sejak republik ini berdiri.

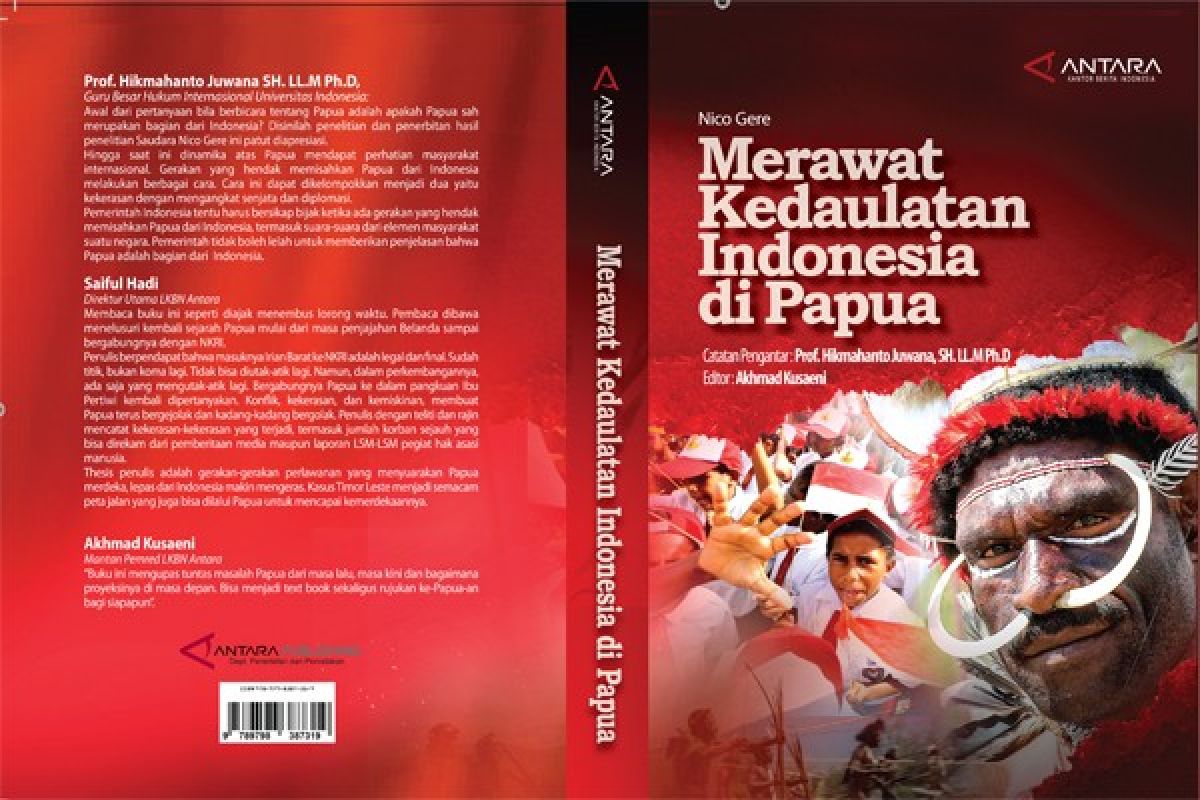

Hal itu menjadi salah satu bagian yang ingin disampaikan Nico Gere dalam bukunya Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua.

Untuk memperkuat argumentasi bahwa Papua merupakan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945, penulis mengajukan prinsip "Uti Possidetis Juris".

Menurut prinsip tersebut, batas wilayah negara jajahan yang kemudian merdeka mewarisi bekas negara penjajahnya.

Pengakuan Indonesia atas wilayah Irian Barat tersebut diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Menurut keputusan PPKI, wilayah negara Republik Indonesia adalah mewarisi bekas wilayah pemerintahan kolonial Belanda yang terdiri atas Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.

Saat itu, Pulau Papua bagian Barat yang dikuasai Belanda dan disebut sebagai Nederlands Nieuw Guinea merupakan bagian dari Provinsi Maluku dalam wilayah Hindia Belanda.

Karena itu, pelaksanaan referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 di Papua bukan berarti pernyataan masyarakat Papua untuk bergabung dengan Indonesia, melainkan mengukuhkan klaim bangsa Indonesia atas wilayah Papua.

Pepera merupakan salah satu bentuk plebisit, yaitu salah satu cara pemilikan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya setelah dilaksanakan pemilihan umum, referendum atau cara-cara lain yang dipilih oleh penduduk.

Huala Adolf berpendapat plebisit adalah salah satu cara yang sah. Sedangkan Martin Dixon berpendapat plebisit merupakan salah satu bentuk prinsip penentuan nasib sendiri atau "self determination".

Dengan adanya Pepera 1969, maka Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang istimewa karena merupakan satu-satunya wilayah yang proses bergabungnya melalui plebisit penduduknya.

Permasalahan Papua

Selain tentang sejarah pengakuan wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia, buku yang diterbitkan Perum LKBN Antara dan disunting oleh mantan Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Kusaeni itu juga mengulas tentang berbagai permasalahan yang ada di provinsi paling Timur Indonesia itu.

Sebagai buku yang diterbitkan berdasarkan tesis pada Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta, penulis mengidentifikasi persoalan-persoalan di Papua mulai dari gangguan kedaulatan, empat akar masalah menurut Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan intervensi pihak-pihak asing.

Beberapa permasalahan yang termasuk dalam kategori gangguan kedaulatan antara lain deklarasi "negara" Papua Barat oleh beberapa elemen masyarakat Papua, pembentukan dewan dan pemerintahan nasional di Papua dan tuntutan untuk menggelar referendum kembali.

Menurut penulis, "nasionalisme bangsa Papua" disemai dan dipupuk oleh pemerintah kolonial Belanda semenjak hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar 1949 kurang menguntungkan mereka.

Sejak kesepakatan di Deen Haag itu, Belanda memberikan janji kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri yang secara politis cenderung diartikan sebagai "kemerdekaan".

Selain memberikan janji-janji kepada rakyat Papua, upaya Belanda untuk memupuk "nasionalisme bangsa Papua" juga dilakukan dengan membentuk Dewan Papua, mengizinkan pembentukan partai-partai politik dan mengirimkan beberapa orang Papua dalam konferensi Komisi Negara-negara Pasifik Selatan.

Upaya-upaya Belanda yang dilakukan itu pada akhirnya masih terus bersemi di dada sebagian rakyat sehingga beberapa elemen masyarakat Papua masih terus aktif menyuarakan "kemerdekaan" dan menuntut referendum kembali.

Penulis juga mengutip empat akar masalah yang diidentifikasi Tim Papua LIPI, yaitu perbedaan persepsi tentang status politik Papua, aksi penembakan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kebijakan ekonomi yang tidak menumbuhkan pemberdayaan orang asli Papua dan warga pendatang non-Papua yang mendominasi posisi politik.

Keinginan sebagian masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia juga tidak lepas dari intervensi dari pihak-pihak asing. Terdapat beberapa tokoh, kelompok dan lembaga di luar negeri yang mendukung kemerdekaan Papua.

Hal itu tentu saja bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan nonintervensi yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Piagam PBB mengatur suatu negara atau kekuatan apa pun dari luar tidak boleh melakukan intervensi, baik politik apalagi militer, terhadap suatu negara yang sedang menghadapi masalah atau kemelut di dalam negerinya.

Namun, dalam praktiknya dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut kerap dilanggar dengan alasan-alasan kemanusiaan. Pelanggaran atas prinsip tersebut banyak terjadi setelah berakhirnya perang dingin, terutama oleh pihak Barat dengan berbagai dalih.

Pelanggaran prinsip nonintervensi tidak harus dalam bentuk serangan fisik. Pembahasan isu Papua di negara-negara lain yang semakin intensif juga merupakan suatu pelanggaran prinsip nonintervensi.

Apalagi, pembahasan tentang isu Papua tersebut ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang mendukung gerakan Papua merdeka.

Hal itu berdampak pada sebagian masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan untuk semakin gencar melancarkan aksi-aksinya.

Untuk mengurai permasalahan yang ada di Papua, penulis mengutip "Papua Road Map" yang dipublikasikan LIPI. Publikasi tersebut merekomendasikan dialog sebagai salah satu strategi "untuk mencapai sebuah penyelesaian yang komprehensif dan fundamental bagi konflik Papua".

Selama ini, Tim Papua LIPI bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) memang aktif menyampaikan berbagai rekomendasi untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Sebagai bagian dari proses dialog, Tim Papua LIPI dan JDP meletakkan sebuah struktur dasar untuk memfasilitasi dialog di antara rakyat Papua dan untuk memulai pembicaraan pendahuluan dengan Jakarta.

Hal itu bertujuan untuk mengurangi konflik yang lebih jauh antara Papua dengan pemerintah pusat, termasuk tentang status Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua pada 2001.

Dua Pihak

Sebagai peneliti, penulis sudah terlihat berusaha mengakomodasi kedua belah pihak yang berbeda pandangan terhadap Papua. Hal itu terlihat dari hasil wawancara penulis terhadap tokoh-tokoh Papua yang menghendaki kemerdekaan.

Meski begitu, buku tersebut tetap terasa Jakarta-sentris, meskipun penulis juga berupaya menyampaikan hal-hal yang selama ini dituding sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Papua secara objektif.

Karena itu, pembaca yang memegang teguh "NKRI harga mati" kemungkinan akan sedikit "kecewa" dengan fakta-fakta yang disampaikan penulis. Di sisi lain, pembaca dengan kerangka berpikir "kemerdekaan bagi Papua" juga kemungkinan tidak akan bisa menerima fakta-fakta yang dipaparkan di buku ini.

Namun, terlepas dari cukup banyak gangguan berupa kesalahan ketik, buku ini cukup menyenangkan untuk dibaca. Meskipun berangkat dari sebuah karya ilmiah akademis, bahasa yang digunakan penulis tidak terlalu "berat" dan cukup populer.

Meskipun menggunakan bahasa yang populer, cukup banyak ilmu yang bisa didapat oleh pembaca. Bab I buku ini mengulas teori-teori kedaulatan secara komprehensif, sehingga bisa memberikan pemahaman mengapa Papua tidak boleh lepas dari Republik Indonesia.

Hal itu barangkali bisa mengubah pandangan sebagian orang Indonesia yang berpikir biarkan Papua menentukan nasibnya sendiri atau kemerdekaan merupakan jalan terbaik bagi mereka.

Bagaimana pun, Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia dan hal yang terbaik bagi mereka adalah perdamaian dan berdiri sama tinggi berdampingan dengan suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia.

Oleh Dewanto Samodro

Editor: Aditia Maruli Radja

Copyright © ANTARA 2016