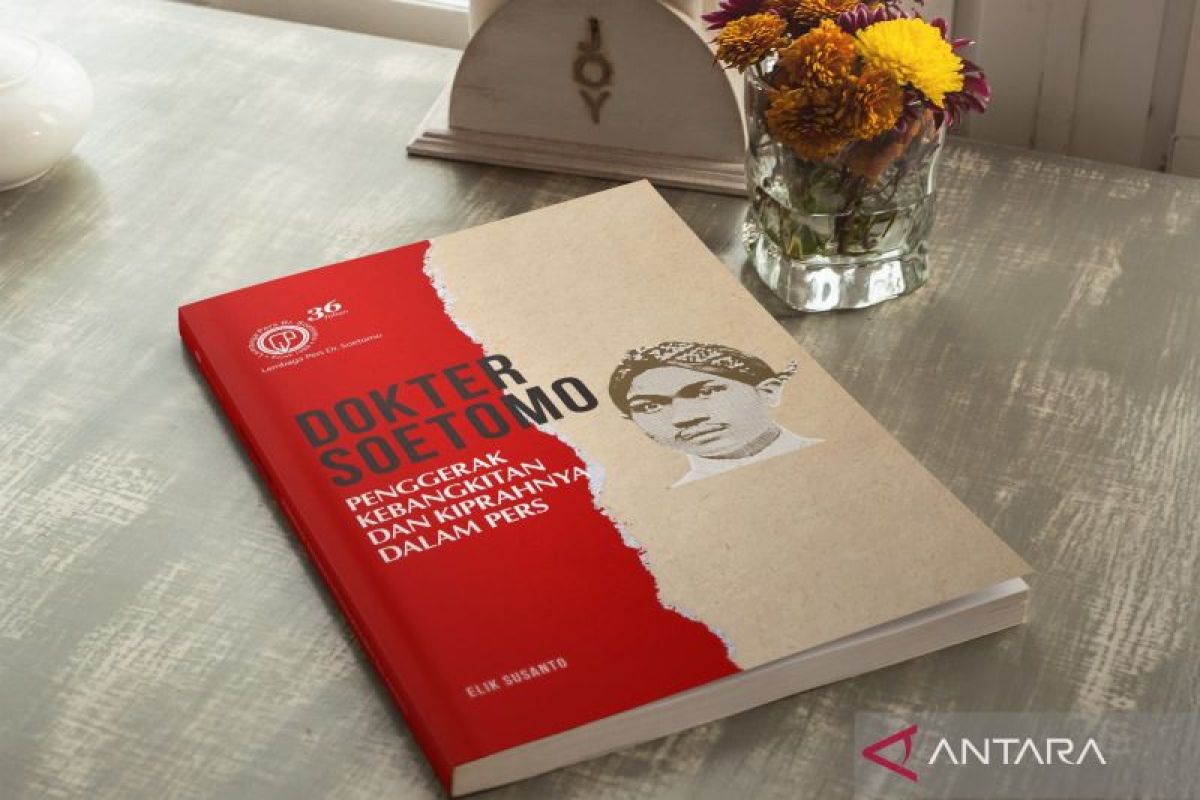

JAKARTA (ANTARA) - Ketika pada umumnya aktivis pergerakan nasional masih memikirkan strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, ia sudah bercita-cita yang jauh melampaui itu, Indonesia mulia. Sepak terjangnya yang dianggap kompromis terhadap penjajah sempat menimbulkan syak wasangka buruk dari teman-teman pejuang lain, namun itulah politik murni sesungguhnya. Cerita itu tergambar lengkap dalam buku "Dokter Soetomo, penggerak kebangkitan dan kiprahnya dalam pers" yang baru saja diluncurkan di Jakarta.

Masyarakat umum mungkin masih sering rancu antara dua nama pahlawan nasional ini, Bung Tomo dan Dokter Soetomo. Keduanya sama-sama berasal dari Jawa Timur, namun beda generasi. Keduanya sama-sama seorang jurnalis, tapi berbeda gaya dan cara berjuang dalam membela Tanah Air.

Bung Tomo seorang pendobrak yang meledak-ledak, sedangkan dokter Soetomo cenderung kalem, namun gigih dalam membangun fondasi kebangsaan. Bung Tomo biasa kita kenang setiap tanggal 10 November pada peringatan Hari Pahlawan Nasional, sementara dokter Soetomo yang merupakan pendiri organisasi kebangsaan Budi Utomo pada 1908 senantiasa kita kenang pada Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei.

Setelah menyelesaikan kerancuan antara kedua tokoh dalam paragraf singkat di atas, selanjutnya kita akan membedah sebuah buku baru karya jurnalis senior pensiunan Tempo, Elik Susanto, yang diterbitkan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan diluncurkan pada momen HUT-ke 36 lembaga itu pada 23 Juli 2024, di Gedung Dewan Pers Jakarta.

Meski buku biografi atau pun sejarah mengenai dokter Soetomo telah banyak beredar di tengah masyarakat, namun Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi memandang masih sedikit yang mengambil sudut pandang mengenai tokoh pergerakan kebangsaan nasional itu dari sisi kontribusinya terhadap persuratkabaran di Indonesia.

Padahal jalan perjuangan Soetomo dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan rakyat bumiputera banyak ditempuh melalui tulisan-tulisan bernas dan penerbitan berbagai media yang dipeloporinya. Salah satu media bentukan dia yang cukup populer dan bahkan masih eksis hingga hari ini adalah majalah berbahasa Jawa yang berkantor di Surabaya "Panjebar Semangat".

Selebihnya, kecintaan Soetomo pada dunia jurnalistik terekam dalam jejak sejumlah media yang lahir dari tangannya, sebutlah koran Indonesia Moeda, Soeara Oemoem, Soeloeh Rakjat, Soeloeh Indonesia, dan majalah Timboel. Rupanya Soetomo menyadari betul kekuatan media sebagai alat komunikasi dan perjuangan.

Dalam buku setebal 188 halaman (termasuk lampiran) itu, disajikan cerita mengenai sosok Soetomo relatif lengkap. Digambarkan, mulai Soetomo kecil bernama asli Soebroto, yang manja dan bandel, kerap membuat keonaran di lingkungan pergaulan anak-anak di desanya. Tinggal di sebuah desa di lereng Gunung Wilis, Nganjuk, Jawa Timur, cucu kesayangan Raden Singowidjojo dan Raden Ayoe Sadilah itu masih membawa serta kenakalannya hingga tahun-tahun awal sekolah kedokteran STOVIA di Batavia (sekarang Jakarta).

Kesadarannya baru tergugah saat suatu hari ia menerima surat dari ayahnya Soewadji. Suami Soedarmi yang seorang guru itu sangat mengharapkan anak laki-laki sulungnya itu mau berubah. Dalam suratnya, pria yang di kemudian hari menjadi Wedana tersebut, antara lain menulis, "……Ingat bangsamu, Cuk. Bangsamu yang dijajah Belanda. Mereka harus ditolong. Siapa yang akan menolong jika bukan anak negeri sendiri?..........Cuk, harus ada orang yang memimpin mereka. Saya selalu berdoa semoga sesudah menjadi dokter kelak kamu bisa menjadi pemimpin bangsamu……."

Cuk adalah penggalan dari kata Kacuk, panggilan sayang seorang ayah pada anak laki-lakinya di sebagian wilayah Jawa Timur, masa itu.

Terperanjat oleh nasihat bijak ayahnya, semenjak itu Soetomo yang tengah menempuh pendidikan dokter bergegas memperbaiki diri. Selain tekun belajar, ia juga mendirikan berbagai organisasi pergerakan sebagai wadah perjuangan. Dua organisasi yang ia bidani dan berhasil memperoleh sambutan besar, kemudian berkembang banyak cabang di berbagai daerah adalah Boedi Oetomo dan kelompok pelajar Indonesische Studie Club (ISC).

Isi buku yang terbagi dalam 10 bab tersebut juga mengisahkan bagaimana pembelaan Soetomo terhadap sistem pendidikan pesantren yang ditentang oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Perdebatan seorang nasionalis dengan intelektual muda itu lantas dikenal sebagai Polemik Kebudayaan.

Pengabdian Soetomo sebagai dokter yang bertugas menolong rakyat saat pagebluk (wabah penyakit) tertuang pula di salah satu bab. Tidak ketinggalan bagian yang mewakili sudut pandang sesuai judul buku, yaitu kiprah sang pejuang di bidang pers, dibentang panjang dalam bab "Jejak Pendiri Panjebar Semangat".

Di antara cerita heroik dalam hiruk-pikuk perjuangan dokter yang jurnalis itu, terselip juga kisah romansa dia bersama seorang janda Belanda dengan panggilan sayang "Zus".

Bedah sejarah

Saat dibedah pada momen peluncurannya, buku Dokter Soetomo diperbincangkan bersama tiga narasumber yang dihadirkan, yakni si penulis Elik Susanto, keluarga sang pahlawan yang merupakan keponakan dokter Soetomo, Dibyanto Habimono, dan budayawan Mohamad Sobary.

Elik menyorot jalan politik Soetomo yang lembut, sehingga tidak banyak menimbulkan gejolak.

"Dia bukan pendobrak dan tidak meledak-ledak seperti pejuang revolusioner. Yang diperjuangkan Soetomo adalah pembangunan, membangun Indonesia mulia," kata Elik.

Seperti tertulis dalam buku itu, dalam politik pergerakan Soetomo memang menghindari konfrontasi dan konflik. Ia bergerak melawan ketidakadilan dengan cara masuk ke dalam sistem pemerintahan, menjadi bagian dari struktur kolonial dan feodal.

Bahkan, melalui ISC, Soetomo gigih mengecam propaganda politikus yang gerakannya berseberangan, yaitu merebut kekuasaan secara revolusioner. Soetomo menuntut agar perbaikan kondisi sosial dimulai dari sekarang, tidak menunggu sampai kemerdekaan diperoleh dan para pemimpin politik nasionalis mendapat kekuasaan.

Duduk dalam forum yang sama, putra dari adik bungsu Soetomo, Siti Soendari, ialah Dibyanto Habimono. Abi, begitu ia biasa dipanggil, menceritakan bagaimana seluruh keluarganya, seperti halnya Soetomo, selalu menanamkan betapa pentingnya pendidikan, sehingga pada masa itu, meski hidup di tengah penjajahan, anggota keluarganya tetap berupaya menempuh pendidikan dengan baik, betapapun beratnya perjuangan.

"Di keluarga kami yang selalu ditekankan dan diutamakan adalah pendidikan," tutur Abi.

Ibu dia, Siti Soendari pun mengikuti jejak kakaknya, merantau ke Belanda. Aktivis perempuan dan wartawati asal Indonesia itu kuliah jurusan hukum di Universitas Leiden, hingga memperoleh gelar Meester in de Rechten (SH) pada 1934. Begitulah keluarga Soetomo yang digambarkan Abi sebagai orang-orang yang menomorsatukan pendidikan, sehingga mampu berkiprah mengobarkan semangat kebangsaan pada rakyat bumiputera yang terjajah.

Sementara budayawan Mohamad Sobary, yang dikenal dengan panggilan Kang Sobary, menginginkan tokoh nasional seperti Soetomo dibukukan dengan cara saji yang lebih mendalam menggunakan ilmu sejarah, bukan sekadar deretan cerita dan kisah, melainkan juga mengungkap hal-hal yang bersifat investigatif.

"Soetomo ke Belanda itu ngapain aja dia di sana, harus dicari tahu, harus digali," ujar dia.

Lebih dari itu, seorang Soetomo dapat dibedah dalam berbagai sudut pandang salah satunya sebagai tokoh pluralisme.

"Buku ini terlalu tipis untuk tokoh sebesar Soetomo," kata Sobary.

Ketika diperhatikan saksama, buku ini menggunakan huruf berukuran 11 dengan spasi lumayan rapat, dukungan gambar agak jarang dan minim ilustrasi. Hal itu membuat buku yang kaya cerita itu menjadi kurang tebal.

Bila menyasar pembaca generasi "baby boomers" dan X, buku ini kurang ramah mata. Tapi ketika diperuntukkan bagi generasi milenial dan Z, agar mereka mengenal sejarah, buku dengan tata letak terkesan monoton dan sedikit visual ini dapat menimbulkan keengganan mereka untuk membaca.

Meskipun demikian, sebuah karya tidak pantas dicela. Karena untuk melahirkan sebuah karya pasti memerlukan dedikasi waktu, tenaga, pikiran, dan idealisme untuk berangkat memulai dan mengerjakan proses produksi hingga selesai. Kekurangan itu dapat diperbagus pada edisi cetak berikutnya. Yang jelas, setiap karya berhak atas apresiasi tinggi.

Indonesia mulia

Meski dikritik Sobary "terlalu tipis", tetapi buku tentang Dokter Soetomo ini banyak mengungkap fakta yang selama ini kurang mengemuka. Berikut beberapa fakta yang kiranya perlu memperoleh atensi pembaca.

Pertama, nasionalis yang religius. Soetomo yang dikenal sebagai seorang nasionalis, rupanya juga cukup religius. Hal itu dibuktikan dari sikap pembelaannya terhadap sistem pendidikan pesantren yang kala itu (dekade 1930-an) umumnya orang memandang pesantren lekat dengan gambaran udik, tradisional, bahkan kolot. Lembaga pendidikan ini tersisih dari sistem pendidikan yang dirancang pemerintah kolonial. Soetomo yang lulusan sekolah kedokteran ala Barat, tetapi di mata dia, "Pesantren dan pondoknya memberi pengajaran lahir batin bagi murid-muridnya".

Jiwa religiusnya bisa jadi tumbuh ketika ia dibesarkan oleh kakek neneknya yang dekat dengan kehidupan agama.

Kedua, kompromis yang tegas. Soetomo yang digambarkan kalem dan kompromis dalam berpolitik, rupanya bisa juga bersikap tegas. Ada judul subbab yang bisa membuat pembaca terhenyak, "Tidak mau berdiri, kerbau". Kata-kata keras itu dilontarkan Soetomo saat membuka rapat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyadari kegiatan rapatnya diawasi oleh aparat keamanan Hindia Belanda, ia sengaja menggaungkan ucapannya.

"Lagu kebangsaan Indonesia Raya akan dinyanyikan, semua hadirin diminta berdiri, yang tidak berdiri adalah kerbau…". Terpaksalah semua polisi yang semula duduk-duduk segera bergerak untuk berdiri, walau mungkin mereka dalam hati menggerutu.

Ketiga, pria setia. Dalam kisahnya Soetomo menikah dengan janda Belanda, seorang juru rawat Rumah Sakit Blora, Jawa Tengah, bernama Everdina Broering yang biasa dipanggil Zus. Sekitar 16 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Zus begitu mendukung perjuangan suaminya, namun ia harus pergi lebih dulu di tahun 1934. Sepeninggal istri tercintanya, Soetomo tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya.

Potongan cerita ini sekaligus mematahkan klaim seseorang yang mengaku-aku keturunan Soetomo yang kasusnya sempat ramai, beberapa waktu lalu. Dibyanto Habimono, sang keponakan bersaksi bahwa pakdenya tidak memiliki anak dari Zus dan tidak pernah menikah lagi sepeninggalnya.

Keempat, konsep kesetaraan gender. ISC, klub pelajar yang didirikan Soetomo juga memiliki semangat mendidik dan membina perempuan agar sukses dalam karier dan mandiri secara finansial, melalui berbagai pelatihan keterampilan.

Kelima, Indonesia mulia. Bila sebagian besar aktivis perjuangan memiliki perhatian untuk merebut kekuasaan dari penjajah secara revolusioner, tidak demikian dengan Soetomo. Ia sibuk menyiapkan dan membangun fondasi. Baginya, memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak perlu menunggu merdeka terlebih dulu.

Karenanya ia menyusup dalam struktur pemerintahan untuk memperjuangkan itu semua. Dalam pendiriannya, membangun Indonesia mulia jauh lebih penting dari sekadar merdeka. Di kemudian zaman, saat ini pemerintah RI tengah dalam perjalanan menuju cita-cita membangun generasi emas, sepertinya ini selaras dengan angan-angan Soetomo abad lalu.

Editor: Masuki M. Astro

Copyright © ANTARA 2024