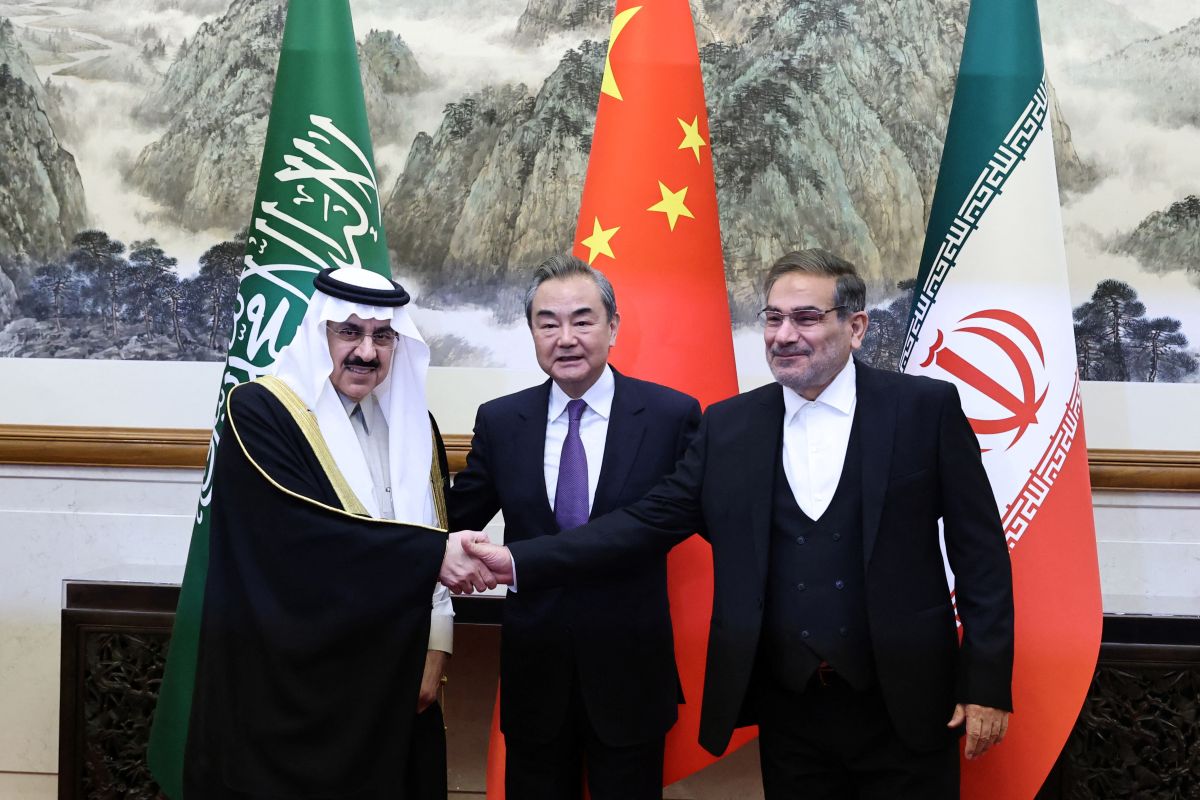

Jakarta (ANTARA) - Kabar mengejutkan dari Timur Tengah ketika dua negara yang selama ini bermusuhan, Iran dan Arab Saudi, pada 10 Maret 2023 sepakat menormalisasi kembali hubungan diplomatiknya.

Ditengahi China dalam sebuah pembicaraan di Beijing, kedua negara akan saling membuka kedutaan besarnya kembali dua bulan ke depan.

Pembicaraan normalisasi hubungan ini sudah dimulai sejak dua tahun lalu di Irak, tapi sempat terhenti karena pemilu Irak pada 2021.

Para pejabat kedua negara lalu melanjutkan bertemu di Oman, terutama membahas situasi di Yaman, di mana kedua negara berkonflik untuk menjadi pendukung dua kubu di sana.

Normalisasi hubungan Saudi-Iran menohok kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menjadi pemain utama di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat dan Israel, terlebih kesepakatan itu dicapai di China yang justru sedang berseteru dengan Amerika Serikat di hampir semua medan politik global.

Ini “kudeta diplomatik” China terhadap Amerika Serikat dan Barat yang memandang kawasan ini sebagai pelataran politiknya.

Iran dan Saudi memilih China bukan saja dianggap netral, tetapi juga hubungan ekonomi kedua negara dengan China yang kian rapat.

Memilih Beijing juga melukiskan adanya pergeseran orientasi hubungan luar negeri Iran dan Saudi yang lebih “menengok ke timur”, ke Asia, khususnya China, yang menjadi pasar ekonomi terbesar di dunia.

Dalam konteks misalnya, di mata Saudi, China memiliki kemampuan yang tak bisa dimiliki Amerika Serikat, yakni membeli minyak mentah Saudi 2 juta barel per hari yang tak bisa dilakukan AS.

Yang paling menarik dari perkembangan ini adalah keinginan Riyadh dan Teheran dalam menormalisasi hubungan setelah berseteru keras dalam banyak hal.

Sejak revolusi Islam Iran pada 1979, hubungan kedua negara terus bergolak, kendati ada masa-masa singkat mereka membangun hubungan yang lebih konstruktif.

Di samping Mesir, Israel dan Turki, kedua negara berlomba menjadi pemimpin Timur Tengah. Bersama Turki, kedua negara bersaing menjadi pemimpin dunia Islam.

Persaingan mereka lebih merupakan pertarungan ideologis antara Syiah dan Sunni yang tak pernah padam sejak berabad-abad silam.

Itu semua tercermin dalam konflik-konflik sektarian di Lebanon dan banyak tempat lainnya, termasuk Pakistan. Terlebih di Suriah, Irak dan Yaman yang berbatasan langsung dengan Saudi. Irak juga berbatasan langsung dengan Iran.

"Saudi First"

Di Lebanon, Iran menyokong gerakan Hizbullah yang Syiah, sedangkan Saudi menjadi promotor faksi Sunni dalam peta politik Lebanon yang memang amat beragam.

Di Suriah, Iran menjadi pendukung setia Bashar al Assad yang Syiah Alawiyah, sementara Saudi menyokong oposisi Sunni, hingga meletuskan perang saudara yang sampai kini belum tuntas. Perang saudara ini juga melibatkan faksi, termasuk Kurdi dan kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS).

Di Yaman, Saudi berusaha memulihkan pemerintahan Sunni yang terdesak oleh oposisi Syiah, Houthi, yang didukung Iran.

Dalam empat medan ini, Saudi bukan menjadi pihak pemenang. Assad tak kunjung bisa ditumbangkan, Houthi makin berjaya di Yaman, faksi-faksi Sunni Lebanon tak pernah bisa lebih kuat ketimbang Hizbullah, dan Irak sudah bukan lagi diperintah minoritas Sunni sejak diktator Saddam Huseein digulingkan pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat.

Hubungan kedua negara selalu naik turun, bahkan pada 2016 Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah demonstran Iran menduduki misi diplomatik Saudi di Teheran akibat eksekusi hukuman mati ulama Syiah terkenal di Saudi, Nimr al-Nimr.

Saudi agaknya menjadi pihak yang berusaha tak lagi terlalu ideologistis, apalagi belakangan ini Saudi cenderung berorientasi ke dalam negeri yang membuatnya tak mau lagi memproyeksikan kekuatannya di luar negeri secara berlebihan, kecuali ada insentif ekonomi yang jelas.

Ada kesadaran luas di Saudi bahwa konflik-konflik eksternal hanya menyedot energi Saudi tanpa mendapatkan apa-apa. Khusus dalam konflik di Yaman, Saudi merasa berjuang sendirian menghadapi Iran.

Di samping itu, Saudi mendapati kenyataan bahwa semua negara, termasuk Amerika Serikat, kini lebih mementingkan kepentingan politik dalam negerinya. Kecenderungan ini dibuka terang-terang oleh Donald Trump sewaktu memimpin AS.

Tak berlebihan jika langkah Saudi dalam menormalisasi hubungan dengan Iran adalah bagian dari orientasi politik yang juga mementingkan dahulu kepentingan nasionalnya atau “Saudi First.”

Saudi mungkin tak peduli orang mengatakan normalisasi hubungan dengan Iran sebagai bentuk kekalahan politik mereka dari Iran.

Saudi, tepatnya Pangeran Muhammad bin Salman, mungkin berpikir, jika tak ada insentif dari setiap ekspedisi politik Saudi di luar negeri, maka buat apa melanjutkan kebijakan yang malah mengancam eksistensi mereka.

Namun, belum tentu juga Iran bertepuk dada telah menjadi kekuatan regional tak tertandingi, sehingga bebas dalam bermanuver di Timur Tengah atau bahkan dunia Islam.

Ketiadaan lawan yang sepadan malah bisa membuat Iran menekan petualangan politiknya di luar negeri yang memang mahal, sehingga melalaikan kondisi domestiknya, apalagi jika masyarakat kawasan sudah tak melihat perlunya mengeraskan pertarungan ideologis, khususnya antara Syiah dan Sunni.

Israel gelisah

Sebaliknya, normalisasi hubungan diplomatik dengan Saudi bisa berpengaruh baik terhadap kawasan yang akhirnya menaikkan citra kedua negara. Berhentinya permusuhan antara kedua negara, adalah juga bisa berarti mereda atau bahkan berhentinya konflik di Yaman, Suriah, Lebanon, dan kawasan-kawasan lain.

Sesedarhana itukah? Kemungkinan tetap rumit karena ada pihak-pihak yang gelisah melihat rukunnya lagi Iran dan Saudi.

Di antara yang paling gelisah adalah Israel yang selama ini melihat Saudi sebagai penyeimbang untuk ambisi regional Iran. Tak terbayangkan oleh Israel, jika Saudi dan Iran bersatu.

Saudi yang berseteru dengan Iran jelas menguntungkan Israel, ketimbang Saudi yang satu front dengan Iran.

Akan lebih berbahaya lagi bagi Israel jika semangat normalisasi hubungan itu menular kepada faksi-faksi politik yang saling bersaing di Lebanon dan Suriah yang berbatasan langsung dengan Israel, atau Palestina.

Kekhawatiran itu tercermin dari kupasan media massa Israel dalam menanggapi normalisasi hubungan Iran-Saudi. Fakta kesepakatan Iran-Saudi itu dicapai ketika Israel dan Saudi sendiri aktif menjalin kontak-kontak politik, membuat Israel semakin gelisah.

Surat kabar Haaretz sampai menyebut impian membentuk aliansi Arab-Israel untuk menangkal Iran musnah seketika oleh normalisasi hubungan Saudi-Iran tersebut.

Elite politik Israel pun menjadi saling tuding mengenai siapa yang pantas dijadikan biang keladi merapatnya Saudi kepada Iran.

Mantan Perdana Menteri Yair Lapid menyebut normalisasi hubungan Iran-Saudi itu sebagai akibat dari kesalahan besar kebijakan luar negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebaliknya, Netanyahu menyalahkan pemerintahan Israel sebelumnya. Situasi serupa terjadi di Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya.

Dari perspektif ini, normalisasi hubungan diplomatik Iran-Saudi adalah tsunami politik untuk Israel dan Barat. Sebaliknya, ini bisa menjadi oase untuk terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah dan bisa memaksa Israel berkompromi untuk banyak isu di kawasan ini, khususnya menyangkut Palestina.

Namun demikian, ini baru harapan, terlebih Saudi mungkin saja menormalisasi hubungan dengan Israel sekalipun, seperti sudah ditempuh sejumlah negara Arab lainnya, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab.

Langkah itu juga bisa menjadi bentuk lain dari tekanan tidak langsung Saudi kepada AS dan sekutu-sekutunya agar mereformulasi kebijakan terhadap Saudi dengan lebih baik lagi.

Dalam normalisasi hubungan Iran-Saudi, pihak Saudi tampaknya menjadi pihak yang lebih kentara ingin hendak berubah. Dalam kata lain, Saudi adalah faktor terpenting di balik semua ini.

Copyright © ANTARA 2023