Dengan memahami tidak ada untungnya mengasupi nafsu dengan bergunjing, maka masih adakah niat dan waktu kita untuk usil pada keadaan orang lain?

Bondowoso (ANTARA) - Ajaran agama selalu melampaui atau tidak pernah lekang oleh zaman. Saat ini, banyak ajaran Islam yang telah dibuktikan sangat kontekstual, terutama di bidang kesehatan.

Maka, kemudian muncul istilah tibbun nabawi atau pengobatan ala Nabi.

Ajaran atau syariat agama memang disebarkan tidak sekadar mewajibkan atau melarang umatnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di dalamnya pasti mengandung nilai-nilai kebaikan, baik dari sisi kesehatan, kejiwaan, bahkan juga untuk kemakmuran hidup.

Salah satu ajaran yang bisa kita bedah dengan "pisau" kejiwaan adalah tentang larangan gibah. Gibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna membicarakan keburukan (keaiban) orang lain atau bergunjing.

Allah mengingatkan kita mengenai tidak baiknya gibah dalam Al Hujarat Ayat 12, yang artinya, kurang lebih, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

Dalam kehidupan sosial, bergunjing biasanya menjadi kebiasaan yang merenyahkan pertemuan atau setidaknya sekelompok orang yang bertemu (bisa tatap muka atau lewat media sosial) tidak kesulitan mencari topik yang mampu merekatkan pertemuan.

Celakanya, pertemuan itu seringkali dibungkus sangat religius, yakni silaturahim, tapi isinya justru menimbun penyakit jiwa ke dalam diri karena suka memakan bangkai saudaranya.

Untuk operasional menghindari bergibah itu, sejumlah ulama menyarankan agar meninggalkan tempat bergibah tersebut. Bisa juga dengan pengalihan isu atau membelokkan agar membahas pembicaraan dengan topik yang lain. Saking perlunya meninggalkan arena gibah itu, maka diibaratkan sebagaimana kita lari jika sedang dikejar singa.

Baca juga: Mangku "karep", mangku "kahanan"

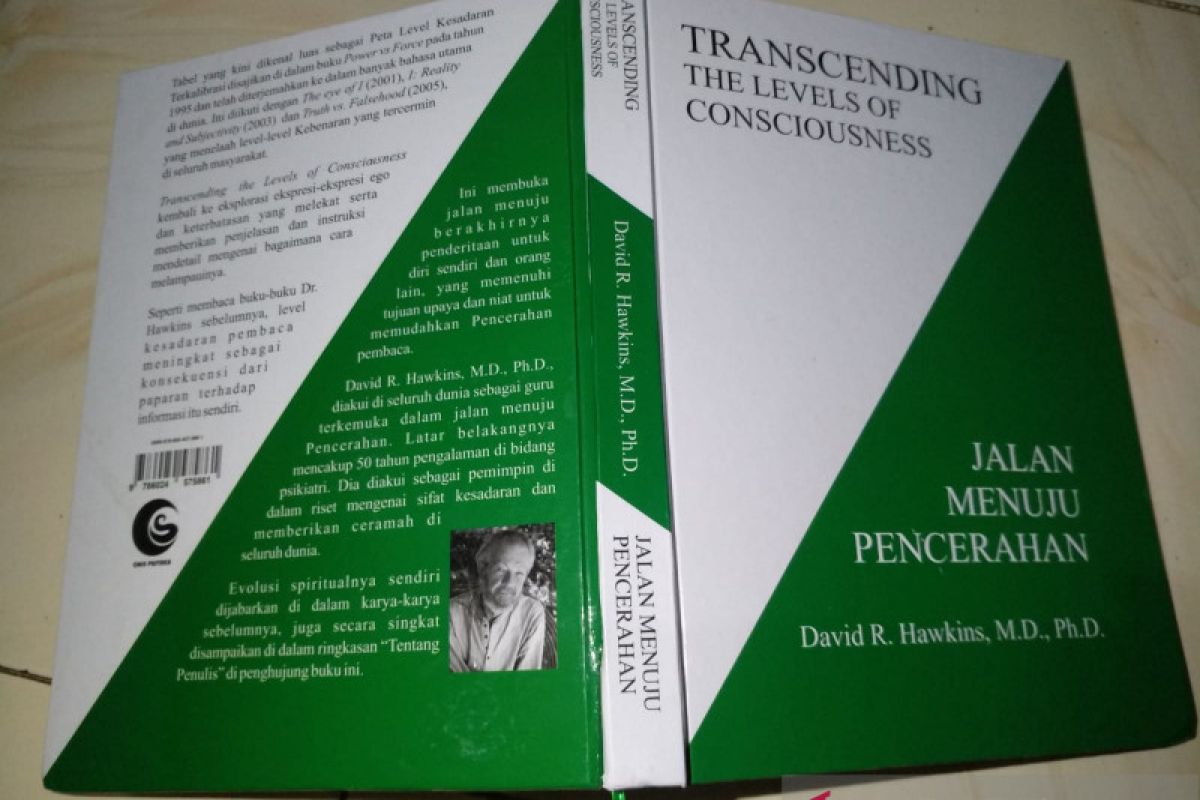

Mari kita bedah ruginya saat sedang bergibah itu dengan peta level kesadaran yang diperkenalkan oleh David R. Hawkins, PhD, dokter yang mendalami bidang psikiatri di Amerika Serikat. Dalam studinya untuk menyusun disertasi, Hawkins menggolongkan level kesadaran atau LoC dalam "power" dan "force".

Meskipun tidak sepenuhnya maksud dari apa pengertian mendalam dari dua istilah itu, secara sederhana, "power" bisa kita artikan mewakili hal positif dan "force" sebagai hal negatif. Hawakins mengkalibrasi kesadaran "force" itu dalam rentang angka 20 hingga 200, sedangkan "power" di atas 200 hingga 1.000

Hawkins melakukan penelitian mengenai peran "kesadaran" yang mengantarkan jiwa individu pada keadaan tertentu, gundah, susah, atau bahkan riang gembira. Disertasi Hawkins mengenai kesadaran itu kemudian dibukukan dalam "Power Vs Force".

Di Indonesia, hak paten penerjemahan dan penerbitan buku itu dipegang oleh Aswar. Aswar saat ini mengampu kuliah-kuliah mengenai kesadaran, baik tatap muka, sebelum ada pandemi COVID-19, maupun daring via Zoom setelah negeri kita dilanda wabah atau pagebluk.

Lewat peran Bang Aswar, sapaan akrab lelaki asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tersebut, saat ini banyak dosen dan mahasiswa mulai memahami pentingnya ilmu kesadaran di kampus-kampus, seperti beberapa Universitas Islam Negeri dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Kembali ke tentang gibah, ketika kita bergunjing mengenai kekurangan orang lain, secara tidak sadar kita terjebak dalam level kesadaran "force". Ketika bergunjing, kita terperosok, tidak saja dalam satu level, tetapi beberapa, yang semuanya di dalam level energi lemah, sehingga hal itu justru merugikan diri sendiri.

Ketika bergunjing, kita berada pada keadaan sedang merendahkan orang yang kita gunjingi, dalam skala Hawkins itu tergolong dalam level 150 (anger atau amarah) atau sedang menyerang orang lain. Dalam pandangan ilmu kesadaran, menghakimi jiwa orang itu adalah kekejaman yang nyata, yang hal itu, dalam konteks agama merupakan hak dari Tuhan.

Baca juga: PCI buka layanan penyembuhan isoman COVID-19 dengan transendensi

Pada saat bersamaan, ketika bergunjing, kita juga terseret pada level kesadaran 175 (pride) alias bangga akan diri sendiri. Saat kita merendahkan orang yang sedang digunjingkan, kita sebenarnya juga sedang membanggakan diri, lebih baik dari yang kita bicarakan itu.

Dengan bergunjing dan jiwa kita terserap pada level kesadaran "force", maka jiwa kita sedang bermasalah. Bukan tidak mungkin di kesempatan lain, di antara mereka yang bergunjing orang lain itu justru saling mempergunjingkan, karena memang begitulah panggilan jiwanya yang selalu digerakkan oleh ego, yang dalam bahasa agama sebagai nafsu.

Untuk menaikkan level kesadaran yang sering terjerat oleh ego, agama mengajarkan kita untuk bermuhasabah (menilai diri), sementara dalam ilmu kesadaran, kita perlu mentransendensikan jiwa alias menyala-nyalakan unsur keilahian di dalam diri setiap jiwa itu. Ego di dalam diri yang selalu disinari dengan cahaya keilahian di dalam diri, maka akan menjadi luluh dan tidak lagi menarik jiwa untuk melayani nafsu.

Leluhur Jawa atau Nusantara mengajarkan kita untuk selalu hening atau berkontemplasi ke dalam diri. Meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan, dengan selalu masuk ke keheningan jiwa, maka lambat laun level kesadaran kita naik ke level-level tinggi, seperti cinta (500), kebahagiaan (540), kedamaian (600), bahkan bisa ke pencerahan (700-1.000).

Dengan memahami tidak ada untungnya mengasupi nafsu dengan bergunjing, maka masih adakah niat dan waktu kita untuk usil pada keadaan orang lain?

Yuk, sering-sering hening, masuk ke dalam diri, bermuhasabah diri!

Baca juga: Film horor-komedi "Ghibah" siap tayang di Disney+ Hotstar

Copyright © ANTARA 2021